«Бе́лая гва́рдия» — первый роман Михаила Булгакова. Описываются события Гражданской войны в конце 1918 года; действие происходит на Украине.

«Бе́лая гва́рдия» — первый роман Михаила Булгакова. Описываются события Гражданской войны в конце 1918 года; действие происходит на Украине.

Роман повествует о семье русских интеллигентов и их друзьях, которые переживают социальный катаклизм гражданской войны. Роман во многом автобиографичен, почти у всех персонажей есть прототипы — родственники, друзья и знакомые семьи Булгаковых. Декорациями романа стали улицы Киева и дом, в котором жила семья Булгаковых в 1918 году. Хотя рукописи романа не сохранились, булгаковеды проследили судьбу многих прототипов персонажей и доказали почти документальную точность и реальность описываемых автором событий и персонажей.

Произведение задумывалось автором как масштабная трилогия, охватывающая период гражданской войны. Часть романа была впервые опубликована в журнале «Россия» в 1925 году. Полностью роман был впервые опубликован во Франции в 1927—1929 гг. Критикой роман был воспринят неоднозначно, — советская сторона критиковала героизацию писателем классовых врагов, эмигрантская сторона — лояльность Булгакова Советской власти.

Произведение послужило источником для пьесы «Дни Турбиных» и последующих нескольких экранизаций.

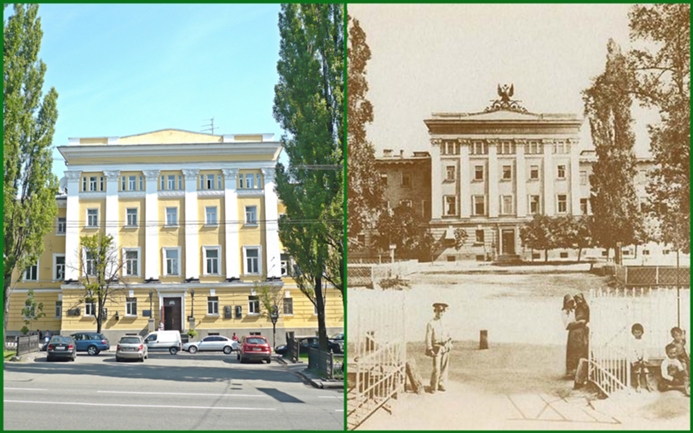

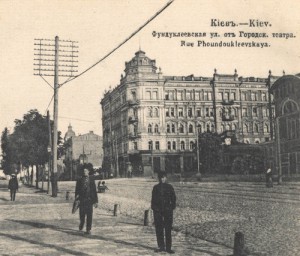

Киев — как декорация романа «Белая гвардия»

Будущий писатель появился на Подоле, на ул. Воздвиженской, 10. Но семья Булгаковых прожила здесь недолго. Улица не просыхала и была практически непроездной — мостовой в 90-х годах XIX века еще не было, и весной и осенью пыльные дороги превращались в сплошное болото. Очень долго улица оставалась заброшенной. А при ее реконструкции в начале столетия, дом № 10 снесли. Сейчас на этом месте располагается коттеджный городок с домами-новоделами, стилизованными под киевское барокко.

Но в доме 9 на ул. Кудрявской, где сегодня располагается Музей Пушкина, жил Михаил Афанасьевич. Этот дом принадлежал Вере Николаевне Петровой, дочери крестного отца Булгакова Николая Ивановича. В этом доме Булгаковы прожили восемь лет — с 1895 по 1903 годы, здесь прошло детство и отрочество писателя.

Но в доме 9 на ул. Кудрявской, где сегодня располагается Музей Пушкина, жил Михаил Афанасьевич. Этот дом принадлежал Вере Николаевне Петровой, дочери крестного отца Булгакова Николая Ивановича. В этом доме Булгаковы прожили восемь лет — с 1895 по 1903 годы, здесь прошло детство и отрочество писателя.

Семья разрасталась: у Михаила вскоре появилось три брата и три сестры, и Афанасий Булгаков, начиная с 1900 года, искал более просторный дом для своих домочадцев. Отсюда они переехали на Госпитальную, 4, — но дом до нашего времени не сохранился.

Сейчас в здании по бул. Тараса Шевченко, 14, располагается «желтый корпус» Национального университета им. Шевченко.

Первая мужская гимназия здесь находилась с 1857 года. Сюда будущий писатель поступил в 1901 году, и на занятия ходил с Кудрявской улицы. Кроме Булгакова, в гимназии учились авиаконструктор Игорь Сикорский, художник Николай Ге, писатель Константин Паустовский. Первую киевскую гимназию писатель увековечил в своих бессмертных произведениях — пьесе «Дни Турбиных» и романе «Белая гвардия», где его гимназия становится местом сбора студентов и юнкеров. .

Дом 30/10 по Хмельницкого сегодня называют «домом Кличко» — одна из квартир принадлежит боксеру. А в 1918—м, если верить пьесе «Дни Турбиных» и роману «Белая гвардия», на первом этаже тут находился шляпный магазин мадам Анжу «Парижский шик».

В квартиру на Андреевском спуске, 13, семья Булгаковых въехала в 1907 году, когда Михаилу было уже 15 лет. Это здание также удостоилось описания в романе «Белая гвардия» как «дом постройки изумительной».

Борис Соколов Булгаков в годы Гражданской войны

Настоящее издание иллюстрировано кадрами из трёхсерийного художественного телевизионного фильма «Дни Турбиных» по одноимённой пьесе (авторское изложение для сцены романа «Белая гвардия») М. А. Булгакова. Фильм был снят по заказу Гостелерадио СССР в 1976 году.

Кроме того, использовались исторические фотографии времен Гражданской войны.

Скачать Михаил Булгаков «Белая гвардия»

«Дни Турбиных» — пьеса М. А. Булгакова, написанная на основе романа «Белая гвардия». Существует в трёх редакциях. Всего в 1926—1941 годах пьеса прошла 987 раз.

История создания

3 апреля 1925 года Булгакову во МХАТе предложили написать пьесу по роману «Белая гвардия». Работу над первой редакцией Булгаков начал в июле 1925 года. В пьесе, как и в романе, Булгаков основывался на собственных воспоминаниях о Киеве времён Гражданской войны. Первую редакцию автор прочёл в театре в начале сентября того же года, 25 сентября 1926 года пьеса была разрешена к постановке.

В дальнейшем она неоднократно редактировалась. В настоящее время известны три редакции пьесы; две первые имеют то же название, что и роман, однако из-за проблем с цензурой его пришлось сменить. Название «Дни Турбиных» использовалось и для романа. В частности, первое его издание (1927 и 1929 гг., издательство «Concorde», г. Париж) было озаглавлено «Дни Турбиных (Белая гвардия)»[1]. Среди исследователей не существует единого мнения относительно того, какую редакцию считать последней[2]. Одни указывают на то, что третья появилась в результате запрета второй и поэтому не может считаться окончательным проявлением авторской воли. Другие утверждают, что именно «Дни Турбиных» должны быть признаны основным текстом, поскольку по ним уже много десятилетий играют спектакли. Рукописи пьесы не сохранились. Третья редакция впервые опубликована Е. С. Булгаковой в 1955 году. Вторая редакция впервые увидела свет в Мюнхене.

В 1927 году издатель З. Л. Каганский объявил себя правообладателем на переводы и постановку пьесы за границей. В связи с этим М. А. Булгаков 21 февраля 1928 года обратился в Моссовет с просьбой о разрешении выехать за границу для переговоров о постановке пьесы.

Сюжет

События, описанные в пьесе, происходят в конце 1918 — начале 1919 годов в Киеве и охватывают собой падение режима гетмана Скоропадского, приход Петлюры и изгнание его из города большевиками. На фоне постоянной смены власти происходит личная трагедия семьи Турбиных, ломаются основы старой жизни.

Первая редакция имела 5 актов, а вторая и третья — только 4.

Критика

На ложу в окно театральных касс Тыкая ногтем лаковым, он* даёт социальный заказ На «Дни Турбиных» — Булгаковым.

он здесь — буржуй, дающий социальный заказ[3]

Современные критики считают «Дни Турбиных» вершиной театрального успеха Булгакова. Её сценическая судьба была сложна[4]. Впервые поставленная во МХАТе, пьеса пользовалась большим зрительским успехом, но получила разгромные рецензии в тогдашней советской прессе.

Фельетонист Михаил Левидов 8 октября 1926 года в рецензии в «Вечерней Москве», хваля писательский талант Булгакова, в отношении пьесы заметил: «Что же получается? Ничего не получается. Досадный пустяк получается. Нет пьесы. <…> И удивляешься: ведь подлинный, настоящий писатель Булгаков: стройна и убедительна композиция его прозы — и бедны, трафаретны, искусственны его драматургические приёмы; ведь прекрасен, сочен язык булаковских рассказов, — и как бледен язык его пьесы, уснащённый остроумием среднего пошиба, дешёвого качества[5]».

В статье журнала «Новый зритель» от 2 февраля 1927 года Булгаков отчеркнул следующее[6]:

Мы готовы согласиться с некоторыми из наших друзей, что «Дни Турбиных» циничная попытка идеализировать белогвардейщину, но мы не сомневаемся в том, что именно «Дни Турбиных» — осиновый кол в её гроб. Почему? Потому, что для здорового советского зрителя самая идеальная слякоть не может представить соблазна, а для вымирающих активных врагов и для пассивных, дряблых, равнодушных обывателей та же слякоть не может дать ни упора, ни заряда против нас. Всё равно как похоронный гимн не может служить военным маршем.

В апреле 1929 года «Дни Турбиных» были сняты с репертуара. Автора обвиняли в мещанском и буржуазном настроении, пропаганде белого движения. Но покровителем Булгакова оказался сам Сталин. Распространено утверждение, согласно которому Сталин якобы смотрел спектакль пятнадцать раз[7], однако никаких документальных доказательств этому нет, и этот факт вызывает серьёзные сомнения[8]. По указанию Сталина спектакль был восстановлен и вошёл в классический репертуар театра. Любовь Сталина к пьесе некоторыми воспринималась как свидетельство перемены взглядов, изменение отношения к традициям русской армии (с личным отношением Сталина связывали также введение в РККА знаков различия, погон и прочих атрибутов Российской императорской армии).

Сам Сталин в письме к драматургу В. Билль-Белоцерковскому указывал, что пьеса нравится ему, наоборот, из-за того, что в ней показано поражение белых. Письмо было впоследствии опубликовано самим Сталиным в собрании сочинений уже после смерти Булгакова, в 1949 году:

Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже «Дни Турбиных» — рыба. Конечно, очень легко «критиковать» и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое лёгкое нельзя считать самым хорошим. <…> Что касается собственно пьесы «Дни Турбиных», то она не так уж плоха, ибо она даёт больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: «если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав своё дело окончательно проигранным, — значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь», «Дни Турбиных» есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма.

— Из письма Сталина «Ответ Билль-Белоцерковскому» от 2 февраля 1929 года[9]

После возобновления спектакля в 1932 году появилась статья Вс. Вишневского:

Ну вот, посмотрели «Дни Турбиных» <…> Махонькие, из офицерских собраний, с запахом «выпивона и закусона» страстишки, любвишки, делишки. Мелодраматические узоры, немножко российских чувств, немножко музычки. Я слышу: Какого чёрта! <…> Чего достиг? Того, что все смотрят пьесу, покачивая головами, и вспоминают рамзинское дело…

— «Когда я буду вскоре умирать…»: Переписка М. А. Булгакова с П. С. Поповым (1928—1940). — М.: Эксмо, 2003. — С. 123—125.

Для Михаила Булгакова, перебивавшегося случайными заработками, постановка в МХАТе была едва ли не единственной возможностью содержать семью[10].

Читать М.А. Булгаков «Дни Турбиных»

Постановки

1926 — МХАТ. Режиссёр Илья Судаков, художник Николай Ульянов, художественный руководитель постановки К. С. Станиславский. Роли исполняли: Алексей Турбин — Николай Хмелёв, Николка — Иван Кудрявцев, Елена — Вера Соколова, Шервинский — Марк Прудкин[11], Студзинский — Евгений Калужский, Мышлаевский — Борис Добронравов, Тальберг — Всеволод Вербицкий, Лариосик — Михаил Яншин, Фон Шратт — Виктор Станицын, фон Дуст — Роберт Шиллинг, Гетман — Владимир Ершов, дезертир — Николай Титушин, Болботун — Александр Андерс, Максим — Михаил Кедров, также Сергей Блинников, Владимир Истрин, Борис Малолетков, Василий Новиков. Премьера состоялась 5 октября 1926 года.

В исключённых сценах (с пойманным петлюровцами евреем, Василисой и Вандой) должны были играть Иосиф Раевский и Михаил Тарханов с Анастасией Зуевой, соответственно.

Машинистка И. С. Раабен (дочь генерала Каменского), которая печатала роман «Белая гвардия» и которую Булгаков пригласил на спектакль, вспоминала: «Спектакль был потрясающий, потому что всё было живо в памяти у людей. Были истерики, обмороки, семь человек увезла скорая помощь, потому что среди зрителей были люди, пережившие и Петлюру, и киевские эти ужасы, и вообще трудности гражданской войны…»

Публицист И. Л. Солоневич впоследствии описывал неординарные события, связанные с постановкой:

… Кажется, в 1929 году Московский художественный театр ставил известную тогда пьесу Булгакова «Дни Турбиных». Это было повествование об обманутых белогвардейских офицерах, застрявших в Киеве. Публика Московского художественного театра не была средней публикой. Это было «отбор». Билеты в театры распределялись профсоюзами, и верхушка интеллигенции, бюрократии и партии получала, конечно, лучшие места и в лучших театрах. В числе этой бюрократии был и я: я работал как раз в том отделе профсоюза, который эти билеты распределял. По ходу пьесы, белогвардейские офицеры пьют водку и поют «Боже, Царя храни!» Это был лучший театр в мире, и на его сцене выступали лучшие артисты мира. И вот — начинается — чуть-чуть вразброд, как и полагается пьяной компании: «Боже, Царя храни»…

И вот тут наступает необъяснимое: зал начинает вставать. Голоса артистов крепнут. Артисты поют стоя и зал слушает стоя: рядом со мной сидел мой шеф по культурно-просветительной деятельности — коммунист из рабочих. Он тоже встал. Люди стояли, слушали и плакали. Потом мой коммунист, путаясь и нервничая, пытался мне что-то объяснить что-то совершенно беспомощное. Я ему помог: это массовое внушение. Но это было не только внушением.

За эту демонстрацию пьесу сняли с репертуара. Потом попытались поставить опять — причём от режиссуры потребовали, чтобы «Боже Царя храни» было спето, как пьяное издевательство. Из этого ничего не вышло — не знаю, почему именно — и пьесу сняли окончательно. Об этом происшествии в своё время знала «вся Москва».

— Солоневич И. Л. Загадка и разгадка России. — М.: ФондИВ, 2008. — С. 451.

После снятия с репертуара в 1929 году спектакль был возобновлён 18 февраля 1932 года и сохранялся на сцене Художественного театра вплоть до июня 1941 года. Всего в 1926—1941 годах пьеса прошла 987 раз.

М. А. Булгаков писал в письме П. С. Попову 24 апреля 1932 года о возобновлении спектакля:

От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и бормотали механически: «Нет ли лишнего билетика?» То же было и со стороны Дмитровки.

В зале я не был. Я был за кулисами, и актёры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Во всех концах звонки, то свет ударит в софитах, то вдруг, как в шахте, тьма, и <…> кажется, что спектакль идёт с вертящей голову быстротой… Топорков играет Мышлаевского первоклассно… Актёры волновались так, что бледнели под гримом, <…> а глаза были замученные, настороженные, выспрашивающие…

Занавес давали 20 раз.— «Когда я буду вскоре умирать…»: Переписка М. А. Булгакова с П. С. Поповым (1928—1940). — М.: Эксмо, 2003. — С. 117—118.

- 1968 — МХАТ, постановка Л. В. Варпаховского, режиссёр-ассистент М. А. Горюнов. Роли исполняли: Алексей Турбин — Леонид Топчиев, Николка — Виктор Петров, Елена — Валентина Калинина, Шервинский — Анатолий Вербицкий, Студзинский — Сергей Сафонов, Мышлаевский — Михаил Зимин, Лариосик — Алексей Борзунов[12].

- 1982 — МХАТ, режиссёр Н. Л. Скорик. Елена — Полина Медведева

Экранизации

- 1969 — Дни Турбиных, итальянский телефильм

- 1976 — Дни Турбиных, режиссёр Владимир Басов

Вебинар проводит 12 апреля 2025 г. в 20:00 (время московское) Ирина Дедюхова.

Зарегистрируйтесь для участия в вебинаре, оплатив абонемент месячной программы вебинаров. Сообщите об оплате в комментарии к записи, указав Имя и E-mail (виден только администратору). На указанный Вами мейл будут приходить ссылки на посещение платформы вебинаров.

Оплатить Яндекс.Деньгами или банковской картой можно в форме ниже: