Радкау родился в Оберлюббе, теперь Хилле , Ландкрейс Минден . Сын протестантского священника, он изучал историю в Мюнстере , Берлине (Freie Universität) и Гамбурге с 1963 по 1968 год. На него оказал влияние, например, Фриц Фишер . Его докторская степень 1970 года относилась к роли немецких иммигрантов 1933-45 годов по Франклину Д. Рузвельту . С 1971 года он начал преподавать в Билефельдском университете .

Радкау родился в Оберлюббе, теперь Хилле , Ландкрейс Минден . Сын протестантского священника, он изучал историю в Мюнстере , Берлине (Freie Universität) и Гамбурге с 1963 по 1968 год. На него оказал влияние, например, Фриц Фишер . Его докторская степень 1970 года относилась к роли немецких иммигрантов 1933-45 годов по Франклину Д. Рузвельту . С 1971 года он начал преподавать в Билефельдском университете .

С 1972 по 1974 год Радкау вместе с Джорджем В.Ф. Халлгартеном написал краткий обзор немецкой промышленности и политики. Его взгляды на роль Германа Йозефа Абса в переговорах Германии с Израилем привели к судебному иску Deutsche Bank .

Радкау получил венецию легенды с исследованием о взлете и кризисах немецкой атомной промышленности в 1980 году. История технологий и история окружающей среды — любимые темы Радкау. Помимо лесного хозяйства и роли защиты окружающей среды в истории Германии, включая Третий Рейх, Радкау исследовал также связь между Нервоситатом ( Тревога ) и техническим развитием в Германской империи, добавив биографические исследования о Томасе Манне и Максе Вебере

Экологические аспекты гидростроительства и идеи Виттфогеля

выдержка из книги «Природа и власть»

Резюме. В продолжение «Суммы против политаристов» показывается, что базовые для данной теории идеи Виттфогеля о причинно-следственной связи между гидростроительством для нужд орошения, необходимостью участия в этом государства, оказывающегося «благодетельным» и жестким контролем оного над населением опровергаются историей природопользования в древнем мире и в средневековье, описанной в книге Йоахима Радкау «Природа и власть». Нет никакой общей связи между этими тремя параметрами, проявляющимися во всех этих обществах. Будут они связаны между собой или нет, определяется местными условиями, природными и социальными, нет никакой общей зависимости, на инвариантности которой настаивал Виттфогель.

Й.Радкау

1. Гидростроительство, господство и экологическая цепная реакция

- 1 1. Гидростроительство, господство и экологическая цепная реакция

- 2 2. Египет и Месопотамия: архетипический контраст

- 3 3. Орошаемая терраса: культура социально-экологических клеток

- 4 4. Китай как образец для подражания и как пример для устрашения

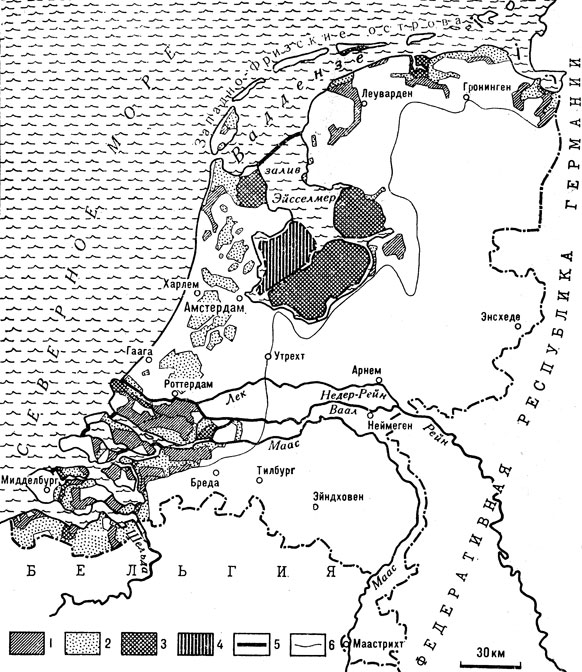

- 5 5. Культуры на воде в малом пространстве: Венеция и Голландия

- 6 6. Малярия, ирригация, сведение лесов. Эндемия как Немезида природы и хранительница экологических резервов

Для большой части мира вода составляет главную экологическую проблему, причем эта проблема может проявляться диаметрально противоположным образом. Нередко одни и те же регионы страдают то от избытка, то от нехватки воды. Наиболее экстремальны такие колебания в регионах, где нет или мало леса. Амбивалентность воды, ее способность быть и источником жизни, и опасностью для нее пронизывает всю культуру, вплоть до религии и мифологии. С глубочайшей древности Великий потоп, как свидетельствует всемирная мифология, – самая тяжелая травма из всех, что были нанесены человечеству силами природы. Еще и сегодня наводнения составляют примерно 40 % тяжелых природных катастроф (см. примеч. 2). В то же время одним из самых страшных образов медленно подступающей смерти для человечества с давних времен была засуха.

Во многих местах водоснабжение – экологическая проблема, заслоняющая собой все остальные. Вода не менее значима, чем плодородие почв, хотя оно зависит далеко не только от воды и даже может снижаться от избыточного орошения. Тысячи лет человечество накапливало прежде всего один важнейший опыт: доход с земли можно многократно повысить, увеличив подачу воды: для риса – в 10 раз, для сахарного тростника – более, чем в 30. Переход от предупредительных мер против нехватки воды к умножению прибыли за счет усиленного орошения нередко был плавным.

Многие властные режимы со времен шумеров поддавались соблазну укрепить свою легитимность и повысить доходы с помощью ирригационных работ.

«Всякий раз, когда Инка завоевывал новую провинцию, он посылал туда инженеров – специалистов по строительству оросительных каналов, чтобы увеличить площадь пашни»,

– писал Гарсиласо де ла Вега[102] (см. примеч. 3). Искусственное орошение давало такое мощное и быстрое повышение урожая, что с самого начала и по сей день люди не любят думать о том, какими коварными эффектами оно грозит в будущем.

То, что мы сегодня называем «экологическим сознанием», вероятно, раньше всего возникло по отношению к воде; главным его стимулом еще на первых этапах индустриализации была угроза загрязнения воды. Как только люди начали трезво думать о том, как справиться с водной стихией, вместо того чтобы просто впадать в панику перед грядущим наводнением или засухой, они пришли к убеждению, что самое главное – продуманный баланс, для достижения которого необходимо учитывать все стороны проблемы. Уже в Древнем Китае некоторые строители дамб понимали, что строить сооружения, фронтально противостоящие току воды, – неразумно. Вместо этого их нужно мягко и гибко приспосабливать к ее натиску, чтобы они перенаправляли поток, а не оказывались побежденными и разрушенными.

Люди поняли, что для того чтобы избежать более страшных катастроф, нужно уступать дорогу воде (см. примеч. 4). Лучше всего предоставить часть земель в распоряжение половодья: вода принесет на эти земли удобрения, а ее ярость утихнет на широком просторе. Мудрость приспособления к природе в гидростроительстве всегда была совершенно конкретной!

Поливное земледелие меньше зависело от капризов погоды: люди жили с осознанием того, что они и сами могут что-то предпринять. А если нужда все же приходила, то можно было винить и самих себя за небрежение, невнимание к оросительным системам, так что и в этом отношении экологическое сознание уже было вполне современного типа. Однако далеко не все люди могли держать под контролем. Технологии орошения и отвода воды имеют множество подвохов, ответы на которые также разнообразны, и реконструировать их не всегда легко. Среди стандартных бытовых проблем первое место занимает проблема распределения воды. Уже здесь сложностям не было конца, потому что даже если внутри социальной единицы этот процесс и протекал мирно, то шел он за счет людей, живущих ниже по течению, особенно в засушливых регионах, где река не подпитывается притоками и осадками. Текучая природа воды всегда создавала и создает людям тяжелейшие юридические проблемы в регулировании. Первоначальный смысл немецкого слова Rivale(«соперник») – хозяин соседнего участка на ручье.

Согласно дошедшим до нас источникам, уже Будде в 523 году до н. э. пришлось разрешать спор о распределении вод водохранилища, из-за которого два племени в долине Ганга оказались на грани кровавого столкновения. Примечательно, что в мировой истории, по-видимому, почти не случалось крупных войн из-за воды. Очевидно, люди очень рано научились улаживать «водяные» конфликты мирными средствами (см. примеч. 5).

В жарких регионах разветвленные оросительные системы увеличивают объемы испарения до экстремальных величин и часто приводят к засолению почв. Китайцы думают, что именно так «желтый Дракон» пустыни поглотил часть древних культур Шелкового пути. Петер Кристенсен считает, что в жарких семиаридных регионах Ближнего Востока оросительные системы никогда не были в полном смысле устойчивыми, сама их природа делала их недолговечными (см. примеч. 6: «Что ирригационные системы в засушливых регионах вредили землям ниже по течению рек, в принципе, очевидно и было давно известно. Энтони Дженкинсон в 1558 году пишет о Хорезме:

«Воду, которая снабжает всю эту страну, забирают каналами из реки Амударья, приговаривая ее таким образом к серьезному нарушению. Теперь она уже не впадает в Каспийское море, как в прежние времена, и за короткое время вся страна будет испорчена и уничтожена и из-за недостатка воды превратится в бесплодную пустыню, если река Амударья иссякнет»

(см.: Knobloch Е. Turkestan. 4. Aufl. München, 1999. S. 125 fi)»).

Правда, существует давний и довольно простой метод понизить испарение: закрыть оросительные каналы крышами или вовсе убрать их под землю. Он был известен уже в Античности, затем его усовершенствовали арабы. Практиковали его от Валенсии до Китая. Однако сооружение и поддержание в рабочем состоянии таких каналов и труб было делом расточительным, и поэтому годилось скорее для интенсивных культур на небольших площадях, чем для крупных, сильноразветвленных систем.

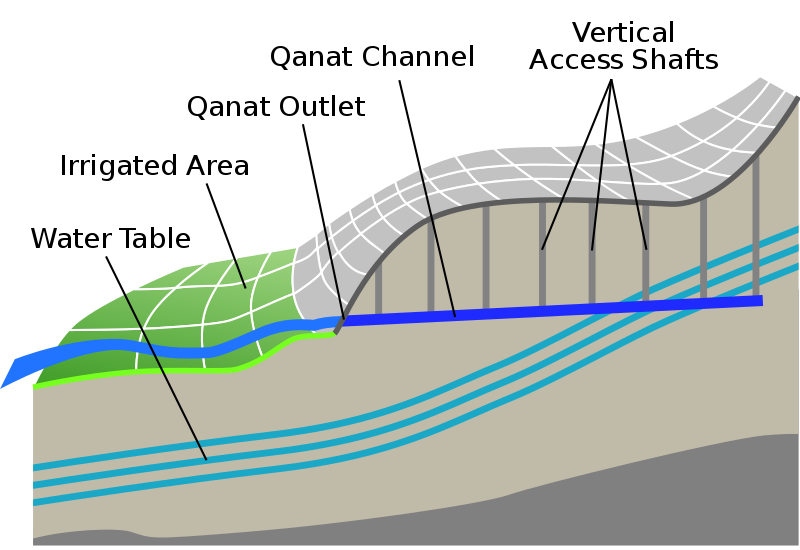

Широко известны иранские кяризы: подземные водяные штольни, получавшие питание за счет грунтовых вод. Их наличие подтверждено уже для ассирийской эпохи. Прокладывали их с помощью горно-строительных технологий. Работа была мучительной и настолько опасной, что мастера-строители называли свои кяризы «убийцами». Однако подобные сооружения строились и управлялись, как правило, жителями деревень, так что были относительно независимы от перемен и капризов центральной власти (см. примеч. 7:

«благодаря кяризам земледелие на Иранском нагорье было намного более устойчивым к кризисам, чем в Месопотамии, хотя кяризы были тоже чувствительны к помехам и способствовали распространению малярии (см.: Christensen Р. The Decline of Iranshahr: Irrigation and Enviroments in the History of the Middle East 500 В. C. to A. D. 1500. Kopenhagen, 1993. R 122)»).

Удавалось ли людям предвидеть опасность засоления и имелись ли у них средства для его предотвращения, понять трудно. Современные всемирные масштабы засоления подсказывают, что во многих регионах люди так и не научились справляться с этой судьбоносной для всего искусственного орошения проблемой. Правда, удалось найти применение землям, которые из-за соли уже не годились для разведения пшеницы, – на них стали выращивать ячмень (см. примеч. 8).

Типичная ошибка – и раньше, и сейчас – заключается в том, что за орошением, казавшимся самым важным и срочным делом, уходила на задний план необходимость отвода воды, хотя именно эта работа предотвратила бы засоление и заболачивание. Даже страх перед заболачиванием с его страшной спутницей – малярией, не помогал осознать значение дренирования так же ясно, как орошения. Заметные сдвиги стали происходить лишь в Новое время. Еще и сегодня основная беда ирригационных проектов в третьем мире часто состоит в невнимании к дренированию; в исторической перспективе то же можно сказать о Центральной Европе. В 1836 году аграрий-реформатор фон Шверц сетовал на то, что в Падерборне не знают дренажных канав, и что «крестьянская масса» сама по себе, без «решительных мер» сверху, не в состоянии собраться и выполнить подобную общую работу (см. примеч. 9).

Из-за того, что об отводе воды часто думали меньше, чем об ее подведении, орошаемое земледелие и прежде, и сейчас нередко сопровождается угрозой малярии – заразной болезни, исходящей из стоячих вод. Степень этой угрозы зависела от мелких, незаметных различий: совсем ли стоячей была вода или все же чуть-чуть текла, что ограничивало размножение комаров-анофелес, хозяев возбудителя малярии, или содержались ли на залитых водой участках рыбки, поедавшие личинок комаров. При всем страхе перед болотами до XIX века о подобных взаимосвязях люди могли только подозревать. Технология осушения болот принципиально отставала от технологии орошения.

До последнего времени правительства далеко не с таким воодушевлением боролись с засолением, заболачиванием и малярией, с каким они возводили гигантские дамбы, каналы и оросительные системы. Еще великое строительство каналов, предпринятое в конце XIX века колониальным правительством Британской Индии, самым скверным образом воскресило в памяти древние опасности (см. примеч. 10:

«…Эллсворт Хантингтон сообщает, что китайский наместник (Амбан) между 1899 и 1904 годами 3 раза подряд приказывал соорудить в городах бассейна реки Тарим сети орошения. Но каждый раз они за несколько лет приходили в негодность вследствие засоления. Даже страна с такими гидростроительными традициями, как Китай, так мало приспособлена к проблемам засоления в засушливых регионах! Сам Хантингтон настолько зациклен на своей теории изменения климата, что даже здесь ему не приходит в голову, что наблюдаемые им исторические процессы дезертификации могут иметь отчасти антропогенное происхождение. Вместо этого он восторгается идеей провести в пустыни Внутренней Азии оросительные системы! (См.: Huntington Е. Across Central Asia (путевые заметки 1905 года), ND New Delhi, 1996. R 266 ff., 237 f.)»).

Кяризы, они же канаты. Схема и вид изнутри

Кяриз возле Турфана, Синьцзян

Сохранение плодородия полей в значительной мере зависит от комбинации земледелия и животноводства. Оросительные системы (особенно если они составляют частую сеть) нередко затрудняют эту комбинацию, животные могут разрушать дамбы и падать в канавы (см. примеч. 11). Это не означает, что никогда и нигде не было традиций интеграции оросительных сооружений и животноводства. Но для многих регионов типично раздельное, если не враждебное, сосуществование интенсивного поливного хозяйства и кочевого животноводства. Тогда к экологической нестабильности, вызванной нехваткой удобрений, может добавиться и политическая: беспомощность против воинственных и более мобильных кочевников. Не в последнюю очередь отсюда, не обязательно из технологических сложностей орошения, возникает зависимость крестьян от сильной обороноспособной власти.

Суждения о стабильности и лабильности оросительных систем часто подвержены влиянию идеологий и политики. Тот, кто видит спасение в масштабной гидростроительной политике государств, склонен конструировать соответствующие исторические дефициты. Человек, не доверяющий центральной власти и делающий ставку на самоуправление деревень, увидит в великих гидравлических свершениях государственных мужей прошлого пустую декорацию (см. примеч. 12).

Вода как вещество текучее диктует гидросооружениям свои условия – они должны быть как можно более герметичными и как можно дальше следовать за течением воды. При желании нетрудно найти повод для расширения оросительных и водозаградительных систем. Поэтому уже в самых ранних государственных образованиях гидростроительство давало шанс честолюбивым правителям сделать что-то такое, что умножило бы их силу и доходы и вместе с тем продемонстрировало бы подданным их полезность. Первые в истории крупномасштабные технические системы были связаны с водой.

В дискуссии на эту тему уже более полувека главенствуют споры вокруг имени Карла Августа Витфогеля[103] с его теорией о «гидравлическом обществе»[104] или «азиатском способе производства» (в более поздней антикоммунистической версии – «восточный деспотизм»).

[Важней всего эта версия была левым антикоммунистам для атаки на коммунизм настоящий среди тех, кто готов противостоять империализму, их дезориентируя и направляя на ложные цели, к удовольствию спонсоров, а то и кураторов из ЦРУ. В известных событиях 1968-го это, увы, удалось сделать, и левое движение до сих пор не может освободиться от этого морока. «Мы все у тебя списывали», – признался Руди Дучке при личной встрече с Витфогелем в 1979 году». Прим.публикатора.]

В конце 1920 – начале 1930-х годов, когда Витфогель, в то время страстный коммунист, разрабатывал исходный вариант своей теории, им руководило стремление придать всемирный масштаб марксистской картине мира, включив в нее незападные культуры, к которым была не применима концепция феодализма.

Желание истолковать их с точки зрения средств производства вывело его на тему ирригационных систем. Аргументация его состояла в том, что везде, где эти системы приобретали большие размеры, они форсировали развитие мощной централизованной общественной системы, в то время как в Европе с ее неорошаемым земледелием еще преобладали децентрализованные феодальные отношения. Неизбежность появления системы можно было интерпретировать как шанс, а можно было – как угрозу. Позже, перейдя на позиции антикоммунизма, Витфогель усматривал в «гидравлическом обществе» источник тоталитарной деспотии, проклятие всемирной истории. Гидравлическая бюрократия – по Витфогелю – действовала «очевидно, как губка», «впитывая» в себя, помимо «водяных», все новые и новые экономические функции (см. примеч. 13)

В либертарианско-марксистских[105] кругах стало своего рода ритуалом хотя и заимствовать кое-что из Витфогеля, однако его самого предавать либо анафеме, либо забвению. Однако его теория до сих пор жива (см. примеч. 14). Правда, был выдвинут целый ряд весомых возражений: во многих регионах, от Голландии до Шри-Ланка, гидростроительство явно не форсировало деспотизм центра. Там же, где гидростроительство было связано централизованной бюрократией, доказать, что именно оно обусловило ее становление, по большей части невозможно. В доиндустриальных условиях коммуникации деятельность центральных правительств обычно была малоэффективна – слишком далекой была дистанция между ними и людьми на местах. Успех повседневных работ на гидросооружениях могло обеспечить только местное, а не центральное управление: это относилось даже к таким великим государствам, как Индия и Китай.

Впрочем, «ирригационная система» может означать очень разные вещи: от простого регулирования естественного половодья, как в Египте, до сооружения обширных озер-водохранилищ, как в Китае, поддержание которых требовало постоянных работ и больших затрат. Однако в Азии такие водохранилища были скорее исключением, даже по техническим причинам.

Ирригация содержит элемент самоуправления на самом нижнем уровне, когда крестьяне по собственному почину переносят на свои поля принесенный водой плодородный ил, поддерживая этим всю систему. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что в течение тысяч лет гидростроительство и господство были связаны друг с другом, пусть не простой причинно-следственной связью, а через длительную последовательность взаимных влияний. Если даже исходно ирригационная система не нуждалась в централизованной власти, тем не менее правительство могло расширить ее сеть до такой степени, что она, по крайней мере в кризисных ситуациях, уже не могла обходиться без его вмешательства. И если ирригационная система все же функционировала вне централизованной власти, она служила идеальным поводом для налогообложения. Как эвристический импульс, теория Витфогеля по-прежнему сохраняет свою ценность и свой волнующий характер. Она обещает ключ к решению захватывающих загадок истории, может быть, связанных не только с расцветом культур, но и с их упадком. Если свой первый ренессанс интерес к Витфогелю пережил в связи с критикой бюрократической власти, то теперь он продолжается под знаком экологии.

«Создается впечатление, что полностью изгнать призрак Витфогеля так и не удастся»,

– замечает профессор-синолог из Австралийского национального университета Марк Элвин в контексте экологической истории Китая (см. примеч. 15).

[Причины этого, правда, скорей вненаучны; как показывает сам автор на разных примерах далее: в разных обществах неизменно оказывается, что государство и гидростроительство развиваются независимо друг от друга, а их соединение или неустойчиво и опасно, или ведёт к сохранению ресурсов и быстрому развитию, как в Китае — вместо застывшего на века монолита «восточного деспотизма» у г-на Виттфогеля. Прим.публикатора.]

На это есть причина. Не лишено оснований допущение, что самое богатое последствиями воздействие центральной власти на гидростроительство могло бы состоять в том – и этого почти не заметил Витфогель, – что центр доводил оросительные и водоотводные системы до таких масштабов и такой степени сложности, что их уязвимость к кризисам, как политическим, так и экологическим, опасно возрастала. Сети каналов никогда не сохраняют стабильность и не функционируют безупречно. Их строители втянуты «в вечную борьбу против эффектов, возникших вследствие решения предыдущих проблем». Сегодняшние находки в окрестностях руин Ангкора[106], указывающие на заболачивание и иссушение части региона, укрепляют подозрение, что упадок Кхмерской империи шел одновременно с заиливанием ее ирригационной системы. Заметное присутствие нагов, змееподобных водных божеств, в Ангкоре или Бога Дождя в мексиканском Теотихуакане, предположительно самом крупном городе доколумбовой Америки, показывает, как ясно эти высокоразвитые «гидравлические» общества осознавали свою уязвимость перед капризами водной стихии. На знаменитом изображении в Теотихуакане люди, попавшие в рай Бога Дождя, танцуют, плещутся в воде и проливают счастливые слезы (см. примеч. 16).

Карл Шмитт[107] учил, что власть – это принятие решения в исключительных ситуациях. Видимо, в отношениях человека с водой именно кризисы способствовали легитимации централизованной власти. Яо, легендарный император Древнего Китая, спас свой народ от Великого потопа. Марвин Харрис, признающий теорию Витфогеля, считает, что централистские тенденции ирригационных культур обусловлены не обыденными потребностями, а кризисными ситуациями, возникающими при угрозе наводнений или засухи (см. примеч. 17). Правда, методы, к которым прибегали властители-гидростроители, для того чтобы показать себя спасителями нации, вряд ли обеспечивали им долговременный успех. Поэтому история ирригационных систем несет предостережение тем экоактивистам, которые ратуют за глобальную экологическую политику и перенос ее на максимально высокие политические уровни. Самые страшные проблемы могут возникать и тогда, когда люди стремятся к великим решениям.

2. Египет и Месопотамия: архетипический контраст

«Вся Вавилония, как Египет, пронизана каналами»,

– пишет Геродот. Но между ирригационными системами этих стран было и большое различие: в Египте люди лишь пускали на свои поля речную воду, а в Вавилонии – носили ее на пашни собственными руками или качали водокачками. В то же время ученому греку бросилось в глаза, что в Вавилонии, благодаря оросительной системе, превосходившей по плодородию все известные ему земли, не было плодовых деревьев – известных символов долголетия и стабильности. Классический контраст, описанный Геродотом, отчасти прослеживается и в современной литературе. На одном полюсе – Египет, «дар Нила», модель ненасильственного, созвучного природе водного хозяйства, символ вечности, тысячелетней стабильности (вплоть до сооружения уже в наши дни Ассуанской плотины). На противоположном полюсе – Месопотамия, архетип затратного орошения, принуждения и постоянной борьбы с пустыней, повторяющиеся войны, хаос и насилие, наглядно выступающее уже в игре мышц на изображениях ассирийских царей. Нил – символ животворящей реки, приходящей и уходящей как по обещанию, чьи мягкие разливы ежегодно дарили земле тучность и плодородие и на протяжении всего течения реки сопровождались празднествами и культовыми церемониями.

Какой резкий контраст к непредсказуемым Евфрату и Тигру, вечно меняющим свои русла! Для природы Египта характерна уникальная, неповторимая четкость: глубоко врезанная, изумительно плодородная долина Нила, а по обеим его берегам – высоко расположенные пустынные земли, об орошении которых нечего было и думать. В Месопотамии не было ничего определенного, ничего заданного. Орошение открывало путь земледелию, и ничто не тормозило его экспансию. Дорогие и трудоемкие ирригационные системы позволили этой стране, обиженной природой в сравнении с Египтом, намного превзойти своим богатством долину Нила. Но Евфрат и Тигр несли в 5 раз больше твердых осадков и в нижних своих течениях имели меньший перепад высот, чем Нил, так что постоянно заносили илом гавани и заболачивали поля.

Вместо теснившихся в долине деревень, как на берегах Нила, здесь были города, которые стремились – тщетно, как оказалось впоследствии, – обрести власть над землей и спорили между собой за воду. Месопотамия с самого начала расплачивалась за искусственное орошение медленным и неуклонным засолением почвы. В Египте вода уходила сама, естественным путем, и уносила с собой лишнюю соль. В Месопотамии с ее болотами свирепствовала малярия, самой знаменитой жертвой которой стал Александр Великий. Египет вплоть до XIX века считался здоровой страной. Правда, пристальный взгляд разглядит признаки засоления и в Египте, около 1800 года основной зерновой культурой здесь стал толерантный к соли ячмень (см. примеч. 18).

Карл В. Бутцер, посвятивший десятки лет установлению связей между египтологией и экологией, теорию Витфогеля отвергает: предположение о том, что возникновение централизованной власти на Ниле – это неизбежное последствие ирригации, он считает принципиально неверным. Он не доверяет тем сведениям, которые слышал Геродот – что первые фараоны обнаружили на Ниле болотистую дикую местность, которую им только предстояло освоить и обустроить при помощи разветвленной сети каналов. По мнению Бутцера, все было иначе. Крестьяне населяли долину Нила задолго до эпохи Царств, сама река без особых технических усилий делала эти земли плодородными. Хотя искусственное орошение действительно началось с эпохи Царств, но управление оросительными сооружениями и во времена фараонов осуществлялось на местном уровне, не централизованно. Хотя есть сведения, что Мина, первый фараон (по Геродоту), построил большую плотину для защиты столицы от наводнений, но уже во время строительства она была разрушена сильной приливной волной. Немецкий ученый Гюнтер Гарбрехт считает, что после этого египетские инженеры тысячи лет не отваживались на подобные стройки. До 1843 года в долине Нила не существовало систем из запруд и каналов (см. примеч. 19).

Карл В. Бутцер. Ранняя «гидравлическая цивилизация» в Египте

Но и это еще не вся история. Полностью полагаться на природу Нила было нельзя. Уже Геродот знал, что Нил со временем меняется: он глубже врезается в свое ложе, а вода его выходит из берегов только в том случае, если ее уровень достигает определенной высоты. Такое случалось не каждый раз, бывали и годы засухи, как донесла до нас библейская история о Иосифе. И даже в тучные годы приливная волна без помощи искусственного орошения доходила не до всех частей долины (см. примеч. 20: «В эпоху колониального планирования каналов и водохранилищ опыт Древнего Египта был интерпретирован заново: не Нил как таковой, а «водохранилища и каналы» породили богатство Египта!»). В конце Древнего царства Египет поразили тяжелейшие засухи, совпавшие с периодом, известным в политической истории как «темные века».

После 2000 года до н. э., в эпоху Среднего царства, на историческую сцену выходят фараоны, которым подходила модель Витфогеля. Проводимые ими ирригационные работы были столь масштабны, что некоторые египтологи говорят о «ирригационной революции», а сами фараоны остались в памяти как спасители. Геродот пишет, что со времен фараона Сесостриса (Сесострис III, примерно 1850 год до н. э.) долину Нила из-за большого количества искусственных каналов уже нельзя было перейти посуху. О его преемнике Аменемхете III в народе складывали песни:

«Он сделал Египет более зеленым, чем сам Великий Нил».

Понятно, что это сильное преувеличение – все оросительные системы фараонов могли лишь отчасти подправить капризы Нила. Видимо, только в эпоху Нового царства, во второй половине второго тысячелетия до н. э., на берегах Нила появляется шадуф – водоподъемное сооружение, сделавшее возможным орошение полей при низком уровне воды в Ниле (см. примеч. 21). Но его простой рычаговый механизм не мог сделать орошение больших площадей независимым от разливов Нила. Именно простота этого механизма и объясняет, почему засоление почв в Египте в течение тысяч лет оставалось ничтожно низким.

Сдержанность Древнего Египта по отношению к гигантским гидравлическим проектам была нарушена лишь один раз. Этим исключением стало завершенное в эпоху Аменемхета III (ок. 1853–1806 годов до н. э.) освоение Файюмской низины, в том числе сооружение водохранилища, которое еще Геродот считал одним из чудес света. Один из старых боковых рукавов Нила соединял его с долиной Великой Реки. При высоком уровне воды оно заполнялось, в сухое лето – отдавало воду. Это позволяло получать несколько урожаев, но повышало опасность засоления. Впоследствии Птолемей II (285–246 годы до н. э.) осушил водохранилище, чтобы на полученных землях расселить греков (см. примеч. 22). Сегодня его местоположение никто точно не знает, и даже само существование водохранилища у некоторых специалистов вызывает сомнения. В истории Египта попытки круглогодичного орошения так и остались локальным эпизодом.

В отличие от Древнего Египта, претендующего войти в учебные планы по экологической истории в качестве идеальной модели, Месопотамия, напротив, могла бы служить примером предостережения. Начинается это уже с древнейшей высокой культуры – шумерской: в популярных версиях истории окружающей среды шумеры нередко выступают в роли первых экологических самоубийц и служат подходящим вступлением к пессимистической версии экологической истории как разрушения природы человеком. Затерянные в пустыне величественные руины Ура и Урука с момента их открытия наводили на мысль, что здесь погибла не только культура, но и окружавшая ее среда. Вопрос только в том, вызван ли упадок природы упадком культуры или же сама культура погубила окружающий ее мир. До XX века казалось ясным, что к наступлению пустыни привел упадок оросительных систем, и что новые ирригационные программы вновь превратят Междуречье в Эдемский сад.

Лишь после того как иракское государство проверило эту версию на деле, стали понятны истинные масштабы засоления (см. примеч. 23). Тогда усилилось подозрение, что именно тысячелетнее орошение могло послужить причиной превращения этой земли в пустыню, точнее – длительное орошение без пара и залежи, без необходимого дренирования и в сочетании с вырубкой лесов.

Действительно, признаки засоления почв известны уже с шумерских времен. Оно было тем более необратимым, что усиливало естественный процесс, шедший и без участия людей. Полностью беззащитными перед ним шумеры не были – они расширяли посадки ячменя. Многочисленные свидетельства позднешумерской эпохи, так называемой III Династии Ура (ок. 2000 лет до н. э.) дают наглядную картину управления системой каналов и ликвидации ущерба от эрозии. Свод законов Хаммурапи (ок. 1800 лет до н. э.) содержит строгие правила в отношении ирригации, однако предполагает индивидуальную ответственность:

«Если человек не уберег свою дамбу от разрушения, не усилил ее в случае необходимости, так что дамбу прорвало, и вода залила поля, то человеку, чью дамбу прорвало, надлежит возместить уничтоженное зерно» (см. примеч. 24).

Археологические раскопки обширных ирригационных систем древности требуют очень больших сил и средств, находки трудно поддаются датировке, к тому же, как правило, значительные части каналов в более поздние времена были вновь засыпаны. Поэтому говорить о ранней истории оросительных систем можно лишь с большой осторожностью. Роберт Мак Адамс, изучавший основные центры Месопотамии, как и Бутцер, приходит к заключению (впрочем, далеко не бесспорному), что и там крупные оросительные сооружения были в древности исключением. Так же как в долине Нила, земледельцы обходились без обширных сетей орошения, управляемых из центра; появление централизованной власти нельзя объяснить экономико-экологическим императивом, даже если письменные документы, прославляющие деяния правителей, оставляют другое впечатление. Крупные каналы хотя и строились, но функционировали недолго (см. примеч. 25). Контраст между ирригационными культурами Египта и Месопотамии первые тысячелетия не был столь экстремален, как часто думают. Даже эллинистическо-римская эпоха не могла усилить пагубные тенденции, иначе как можно объяснить, что 1000 лет спустя поблизости от двойной метрополии Селевкия-Ктесифон расцвел Багдад.

За пределы своих экологических возможностей Месопотамия, видимо, начала выходить на удивление поздно, только в позднеантичное время, в эпоху Сасанидов, а кульминация бедствий относится к раннеисламскому времени, эпохе Аббасидов. Вавилонский учебник по земледелию, относящийся предположительно к эпохе Сасанидов, еще отмечен духом агрикультурного завоевания, стремления к освоению земли и борьбы с пустыней, но вместе с тем и осознанием климатической угрозы (см. примеч. 26). Видимо, в это время и в последующую исламскую эпоху вошли в активное употребление нории – водоподъемные механизмы с водяными колесами. Они позволили орошать такие участки, до которых вода сама по себе не доходила, и перейти к круглогодичному орошению с получением нескольких урожаев в год. Это означало ликвидацию пара и залежи, снижавших засоление почв. Вероятно, что в долгосрочной перспективе это привело к сильному обострению проблемы засоления. Кроме того, чем крупнее и комплекснее была ирригационная система, тем больше ее функционирование зависело от административного принуждения. Как только оно ослабевало, части оросительной системы давали сбой. Вызванные им периоды голода усиливали дестабилизацию системы, и таким образом запускался политико-экологический circulus vitiosus[108].

Возникает впечатление, что это произошло именно в эпоху Аббасидов (см. примеч. 27). Чем больше Месопотамия приближалась к модели Витфогеля, тем критичнее становилась ситуация. Высокоразвитая «гидравлическая» деспотия была особенно уязвима с точки зрения экологического баланса [однако арабский мир именно в эту эпоху был максимально далёк от этой идеализации: рынок, частная жизнь, частный бизнес всецело доминировали в обществе, власть была где-то там далеко и сверху, почти незаметной для этих людей, ментальность которых довольно точно соответствует веберовской «протестантской этике» — хотя вела к совершенно иным результатам. Прим.публикатора].

В завершение несколько слов о Греции и Риме. Бросается в глаза то, что незаметно классическому филологу, – как мало, в сравнении с большинством высоких культур древности, здесь говорится об орошаемом земледелии, хотя в Средиземноморье в теплые сезоны года, когда лучше всего могли бы расти хлеб и овощи, дождей не хватает. Нельзя сказать, что оросительных каналов там вовсе не знали: уже Гомер пишет о «водоводе», который

«…в сад, на кусты и растения, ров водотечный проводит…»[109].

Однако эта фигура не была архетипична для греческой культуры. Современная демифологизирующая эллинистика представляет дефицит ирригационных систем как крупный исторический и современный недостаток страны. Но если следовать теории Витфогеля, то оказывается, что интуиция совершенно верно подсказывала свободолюбивым грекам не подражать халдеям и не строить каналов, тем более что они с грехом пополам, но обходились той водой, которую давала им природа. В Греции не так сухо, как кажется туристам, приезжающим только в те месяцы, когда осадков мало. На основе детальных исследований английский ботаник и специалист по истории сельского хозяйства Оливер Рекхем приходит к выводу, что симбиоз между человеком и природой на Крите продержался тысячи лет и без крупных оросительных сооружений и был нарушен не так давно, после расширения оросительных систем (см. примеч. 28).

Еще заметнее отсутствие крупномасштабной ирригации у римлян, которые, как можно видеть по величественным руинам терм и акведуков, сделали гидростроительство важнейшей частью репрезентативной архитектуры. Но обслуживало оно городских потребителей, а не сельских производителей. По нему видно, как высоко горожане ценили чистую воду из далеких горных источников. Однако гидростроительная деятельность римлян была ограниченной. Тацит в «Анналах» сообщает, как в 15-м году н. э. в сенате из-за целого ряда практических и религиозно-философских возражений провалился проект по регуляции русла Тибра. Говорили, что запланированные меры только сместили бы наводнения на притоки Тибра, да и вообще, известно, что все в природе, включая речные русла, уже приспособлено для человека наилучшим образом, и поэтому на реках не следует ничего менять. Государственная служба по вопросам воды имела наибольшее число чиновников из всех административных служб Римской империи. Несмотря на это и на представительность зданий, в гидростроительстве Римской империи преобладала частная инициатива. Динамика римского господства имела, очевидно, не гидравлическую природу, правда, в Северной Африке падение Империи сопровождалось упадком орошаемого земледелия (см. примеч. 29).

3. Орошаемая терраса: культура социально-экологических клеток

«Мы, ученые и художники, проходили через террасные ландшафты, не видя их».

Таким признанием начинает свою книгу о террасах Прованса современный автор. Европейские историки сельского хозяйства не замечали террас, потому что очень долгое время о них практически никто ничего не писал. А это, в свою очередь, объясняется тем, что террасы, по крайней мере в Европе, редко вызывали потребность в организованном управлении – каждый крестьянин сам по собственной воле поддерживал в порядке свои террасированные поля и их стенки. Только орошение требовало инстанцию выше крестьянского двора. В Южной Франции, как и в других регионах, террасы были миром мелких крестьян, а не крупных землевладельцев. Это был мир огорода и огородных орудий, оградивший себя от сельскохозяйственного прогресса, тесно связанного с тяжелым плугом и тягловыми волами. Отсюда и молчание ученых-аграриев, обычно столь словоохотливых.

Из-за немногословности мелкоземельных крестьян происхождение террас вызывает бесконечные споры, тем более что их археологическая датировка редко бывает возможна. Сегодня террасы являются характерным элементом средиземноморского ландшафта. Так ли это было в Античности? Авторы греческих и римских трудов по сельскому хозяйству о них не пишут. В классических языках не было даже такого понятия – признак того, что если террасы как таковые и были, то высокоразвитой культуры террас не было. В общем, считается, что сооружение и поддержание террас – труд столь тягостный, что принудить к нему людей мог лишь рост плотности населения и необходимость продвинуть интенсивное землепользование даже на склоны гор. Тем не менее в Средиземноморье уже в Античности сооружали простые террасы для разведения масличных деревьев. Правда, еще недавно в некоторых частях Тосканы поля разбивали без террасирования, проводя борозды сверху вниз, что давало полный простор эрозии почвы (см. примеч. 30).

В общем и целом картина Средиземноморья выглядит противоречиво.

«Появление террас, – пишут Оливер Рекхем и Дженнифер Муди, – это ключ к пониманию греческого ландшафта, но, к сожалению, мы не владеем этим ключом».

Подтвердить существование террас можно обычно только для последних столетий, однако отдельные находки датируются более ранним временем, вплоть до бронзового века. От примитивной сухой кладки до «величественных террас» инков и доведенных до совершенства рисовых террас юго-восточной Азии – долгий путь; понятие «терраса» может означать очень разные экологические и социальные системы. Высокоразвитые, искусно орошаемые террасные системы распространились в Средиземноморье, видимо, много позже, часто только в Новое время (см. примеч. 31). В Античности импульс к их сооружению отсутствовал. В Северной Африке наиболее многочисленные и наиболее совершенные террасы обнаруживаются на юго-западе Марокко, то есть в самой удаленной от римского влияния области: это никак не указывает на то, что римляне были мэтрами в террасных делах.

В Лангедоке террасирование, видимо, впервые продвинулось высоко в горы в XVI веке, с ростом плотности населения, техника орошения при этом еще несколько столетий сильно отставала. Возраст живописных «левад» Мадейры, в последнее время ставших популярным объектом экологического туризма, насчитывает в большинстве своем не более нескольких столетий. Почву на крутые склоны здешних гор порой приходилось доставлять в корзинах. Строительство оросительных каналов в горах тоже было крайне трудным делом и заметно продвинулось не ранее XIX века. Тысячелетнюю традицию имеют прежде всего орошаемые террасы в древних рисоводческих районах Южного Китая и Юго-Восточной Азии. Но и в Южном Китае заливное рисоводство заметно усилилось в Новое время, а на Яве площадь рисоводческих террас выросла более чем втрое с начала XIX века (см. примеч. 32).

Рисовые террасы в Юннани…

Клиффорд Гирц описывает субак – рисоводческие террасы на Бали. По его мнению, субак – это не только физическая, технологическая, но и социальная и даже религиозная единица. Благодаря оросительным системам возникают и более крупные системы, но в типичном виде террасы представляют собой агломерацию мелких крестьянских ячеек, члены которой интенсивно обрабатывают свои земли. Этажи поднимающихся высоко в горы террас издали кажутся единой гигантской пирамидой, или, если смотреть на круглую долину, одним большим амфитеатром. Но если сойти с тропы, неожиданно оказываешься в лабиринте, выбраться из которого очень нелегко. Подобные лабиринты должны были служить очень неплохой защитой от вторжения врагов с равнин. Мелкоячеистые крестьянские культуры могли сохраняться и в тяжелые времена. Поскольку устройство и поддержание террас в горах очень трудоемко, подобная ландшафтная архитектура крепко привязывала людей к земле и заставляла с высочайшим вниманием относиться к каждому ее клочку (см. примеч. 33).

Террасы с их многочисленными, мелкими, четко отграниченными друг от друга полями-клетками позволяют «довести до высшей точки логику поликультуры», а сплошной, совершенной сетью, то есть единой системой, их делает заливное рисоводство с его обильным, но точно регулируемым орошением. Хотя к романтическим пейзажам Средиземноморья принадлежат прежде всего сухие террасы с виноградниками, оливковыми деревьями и дикорастущими цветами, оплетающими каменные кладки, но в мировом масштабе определяющий элемент террас, будь то в Восточной Азии, Северной Африке или Латинской Америке, – оросительные системы. Они требуют создания водонепроницаемого слоя почвы, и уже это обусловливает более долговременное вмешательство в ландшафт, чем в случае сухих террас. Ступенчатое устройство террас, столь тяжелое в других отношениях, при орошении создает преимущество, ведь и полив, и отвод воды тут можно регулировать точно и с относительно малыми трудозатратами, без водокачек и дренажных рвов.

…и в Индонезии (субак)

Дренаж особенно важен на рисовых террасах, ведь рис очень чувствителен к засолению. Однако потребность в регулировании подвода и отвода воды вовсе не автоматически ведет к становлению коллективного хозяйства. Даже на балийских «субаках» с их исключительно комплексной организацией орошения крестьянин оставался сам себе хозяином. А вот маоистские народные коммуны превращали работы по террасированию лессовых склонов в образцовые проекты, демонстрирующие мощь коллектива (см. примеч. 34).

В истории окружающей среды террасы выглядят как двуликий Янус. Они наглядно, как никакая другая форма хозяйства, показывают глубокую амбивалентность отношений между человеком и природой:

самая радикальная перестройка ландшафта, превращающая целые горные склоны в гигантские ступени, сочетается здесь с высочайшей заботой о почвах. Но именно это земледелие, основанное на сильнейшем экологическом сознании, мгновенно оборачивается разрушением почвы, как только людей начинает не хватать, и их заботы ослабевают.

Гирц видит «самый впечатляющий признак террасы как экосистемы… в… исключительной стабильности». Так кажется при взгляде на тысячелетние рисовые террасы Юго-Восточной Азии. Или они выглядят стабильными только на моментальном снимке и только в сухое время года? После шквальных тропических дождей и наводнений их нужно устраивать заново. Карл Бутцер считает, что сегодняшний «мертвый вид левантийских окраин и высокогорий», когда-то бывших центром истории, легко объясняется «быстрым смывом почвы» после разрушения террасных каменных кладок. Роберт Мак Неттинг во внутренней Африке наблюдал, как опасно для экологии террас падение плотности населения: там, где некому подновлять террасы, эрозия разрушает их в течение одного-двух десятилетий. На Майорке оползни и сели каждую весну разрушают часть террас. В то же время если на равнине эрозия часто развивается незаметно, то на террасах малейшая потеря почвы сразу бросается в глаза и компенсируется пока жива крестьянская культура.

Около 1780 года на склонах Севенн в любой сезон года можно было видеть фигурки местных жителей обоих полов с корзинками земли на спинах, карабкающихся вверх по склонам, порой даже на четвереньках. В XIX веке в некоторых местах почва становилась такой ценностью, что ее даже покупали! Конечно, в таких условиях за сохранностью почвы следили очень усердно. Вместе с тем люди здесь более, чем где бы то ни было, были заинтересованы в самом интенсивном пользовании с самым кратким паром. В Китае и в XX веке можно было наблюдать, как крестьяне в корзинах поднимали наверх смытую со склонов почву, которая, в свою очередь, недолго удерживалась на месте: им «приходилось мириться с перманентной эрозией почвы и медленным, незаметным изменением их земли» (см. примеч. 35).

Даже искусно сделанным и хорошо ухоженным террасам были органически присущи определенные недостатки: в насыпанной на обрывистые склоны позади каменных кладок почве легко возникали провалы, и свежепринесенная почва засыпала верхний слой грунта. Однако во многих регионах технология сухой кладки доходила до такого совершенства, что потоки дождевой воды как бы фильтровались через стену, не слишком размывая почву. Наиболее стабильной, способной выдержать несколько веков, а то и тысячелетий, кажется орошаемая рисовая терраса, требовавшая сооружения водоупорной насыпи. Ее долговечность объясняется прежде всего тем, что она требовала минимального количества удобрений извне и сама в значительной степени восстанавливала нужные ей питательные вещества. Если экологическая стабильность подсечно-огневого земледелия страдала от усиления демографического давления, то состояние рисовых террас, требующих интенсивной работы, прирост населения, наоборот, стабилизировал.

На территории современного штата Нью-Мексико в доколониальное время террасное земледелие, напротив, обедняло почвы, видимо, в основном из-за того, что кукуруза гораздо требовательнее и больше берет из почвы, чем рис. В отличие от этого, безупречные, хорошо удобряемые террасы империи инков кажутся стабильной экосистемой, тем более что они были снабжены искусными дренажными системами. Гарсилаго де ла Вега описывает, с каким тщанием жители империи инков собирали человеческие экскременты, а также птичье гуано. За убийство птицы человеку грозила смертная казнь, строгое наказание грозило и за пустое растранжиривание удобрений (см. примеч. 36).

В одной местности на севере Эфиопии, где ступенчатые террасы впервые начали закладывать только после 1950 года, в народе живет предание, что террасное земледелие (пусть оно и привело в итоге к замечательному успеху) придумал сумасшедший (см. примеч. 37), – настолько идиотской казалась эта работа местным жителям, прежде знавшим только полукочевое земледелие, перенос полей и бродячий образ жизни. И в Центральной Америке, и в Восточной Африке специалисты по оказанию помощи развивающимся странам постоянно убеждаются в том, что террасное земледелие не приживается без соответствующего менталитета и культуры труда местных жителей: люди пассивно наблюдают, как скот топчет террасы, а земледелие на плохо ухоженных террасах лишь ускоряет эрозию. Если не управлять распределением воды, если вовремя не чистить каналы, то самые нижние поля не получат своей доли воды.

Орошаемые террасы требуют жесткого расписания, временной дисциплины. На Мадейре расписание полива определяло правила жизни, для этого во многих местах острова были поставлены башни с часами. На рисовых террасах Южного Китая жизнь перестает быть «танцем с многочисленными импровизациями», а уподобляется «дворцовому этикету» с его четким расписанием, замечает этнолог, изучающий рисовые культуры Юго-Восточной Азии. Переход от бродячего земледелия к культуре рисовой террасы вряд ли сулит много радости: горизонт сужается, меню беднеет. Даже одежда темнеет – на смену ярким, замысловатым нарядам приходят строгие черные робы. Грегори Бейтсон[110] считает, что жители Бали глубоко подавлены своими многочисленными ритуалами. Он пишет, что балиец живет в постоянном страхе сделать что-нибудь не так. Когда Эстер Бозеруп подчеркивает преимущества мелких интенсивных культур, способных выдержать некоторый рост демографического давления, она, как и многие ученые, видит тему прогресса, но не видит тему счастья. Может быть, именно менталитет, в котором принято каждую секунду жизни быть счастливым, объясняет, почему в Черной Африке устройство террас так часто не удавалось? В этих местах рост численности населения регулярно приводит к ускорению почвенной эрозии (см. примеч. 38).

Рис, урожаи которого можно многократно повысить усиленным поливом, заставил довести технику террасирования до высочайшего совершенства. Каменные стенки стали здесь небольшими дамбами, позволявшими точно регулировать не только подвод, но и отвод воды в соответствии с потребностями растений. Действительно ли эти террасы и есть верх совершенства, или и они – явление двойственное?

Гирц описывает орошаемые террасы на Бали и в Марокко как яркий контраст:

«Ирригация на Бали представляет собой мощную, однородную, тончайшим образом выверенную, многоступенчатую, изумительно эффективную систему. Марокканская ирригация… это мелкая, совершенно разнородная, выверенная в лучшем случае на глазок, одноступенчатая, не более чем умеренно эффективная система».

Яванские рисовые террасы «савах» показались Гирцу близкими к совершенству – действительно ли они таковы? На «субаках» Бали вся хитроумная система распределения воды сбивается, если сезон дождей приходит с запозданием (см. примеч. 39). Но, может быть, это лишь своего рода «стабилизирующий кризис», не позволяющий людям пренебрегать своими ежедневными обязанностями? Частью экосистемы рисовых террас, как в долине реки По, так и в Восточной Азии, часто является рыба, которая держится там в период высокого уровня воды.

Рыба поедает вредителей, перерабатывая их и превращая в частицы, служащие удобрением. В долине реки По рыба после ухода воды также совершает переход – в тарелки с ризотто. Экосистемы, состоящие из шелковичных деревьев, шелковичных червей, дамб, риса и рыбных прудов, вызывают симпатию у тех исследователей, которые любят открывать для себя экологическую логику традиционных форм хозяйства. Все их многочисленные элементы кажутся частями одного большого круга, в котором каждое звено цепи питает последующее – в той мере, насколько реален такой идеальный тип и не возникает иных проблем (см. примеч. 40).

Можно предполагать, что экологическая стабильность рисовых чеков является природным базисом тысячелетней преемственности китайской культуры. Стала ли последующая экспансия рисоводства и многократное повышение урожая элементом дестабилизации? Можно ли считать, что терраса сыграла двойственную роль не только в истории Китая, но и в масштабах всемирной истории? Попытки ответа на этот вопрос дают нам две противоположные интерпретации истории Китая.

4. Китай как образец для подражания и как пример для устрашения

Для западных представлений о Китае с XVIII века и по сегодняшний день, от первых императоров династии Цин до эпохи Мао характерна резкая контрастность. С одной стороны, наводящая ужас картина азиатской деспотии, не знакомой с понятиями демократии и прав человека, с другой – образец мудро устроенного государства во главе с философами-мандаринами. В черно-белой гамме выдерживались долгое время и представления о том, как китайцы обращались с окружающей средой[111]. Напрашивается подозрение, что все эти картины не более чем проекции западного восприятия. Однако во многих отношениях они вполне коррелируют с тем, как видят свою страну современные китайцы [находящиеся под мощным западным влиянием с начала рыночных реформ в 1978 г., и ставшие органичной, потом и одной из главных частей мирового капитализма с 2000-х гг. Прим.публикатора].

В истории окружающей среды экстремальные противоречия Китая имеют особые основания и эмпирический базис, достойный специального анализа. Дело в том, что ни в одном другом крупном регионе историю среды – по крайней мере в том, что касается истории сельского хозяйства и гидростроительства – невозможно проследить на протяжении тысяч лет так достоверно и последовательно, как в Китае. Даже Европа, если говорить об Античности и Средних веках, далеко не так богата историческими свидетельствами, не говоря уже об Индии, Африке или Америке.

«Я хочу показать тем, кто учит сельскому хозяйству, народ, который без всякой науки… нашел философский камень – тот самый, что те в слепоте своей тщетно пытаются отыскать».

Таким миссионерским тоном открывает свое 49-е «Письмо о химии» Юстус Либих[112]. Это письмо – настоящий гимн китайцам. Китай, как пишет Либих, это земля, «плодородие которой в течение последних трех тысяч лет не снижалось, а беспрестанно росло», при том, что «на одной квадратной миле» здесь «живет больше людей, чем в Голландии или Англии». «Беспрестанно росло»: чудо, которое в принципе противоречит теории Либиха. Какова его причина? В Китае, по Либиху, не знали и не ценили «никакого иного навоза, кроме человеческих испражнений». «Ценность этого удобрения настолько высока, что каждый знает, сколько исходит из человека за день, за месяц, за год». Китаец считает более чем невежливым, если гость покидает его дом, не вернув ему в отхожем месте потребленные им питательные вещества (см. примеч. 41).

В то же время немецкий «лютер гигиены», франкфуртский коммунальный политик Георг Варентрап, поборник ватерклозетов и общесплавной канализации, буквально кипел от ярости по поводу «китайского мошенничества». Сами по себе «фекальные факты» он не оспаривал, но для него они были признаком вонючего бескультурья, и то, что Либих считал замечательной преемственностью, Варентрап называл «трехтысячелетним застоем». То, что жители Восточной Азии, включая японцев и вьетнамцев, уделяют большое внимание вторичному использованию человеческих экскрементов, есть многократно установленный факт, отчасти объясняемый нехваткой навоза животного происхождения. Раньше китайских крестьян-арендаторов обязывали пользоваться хозяйскими уборными, а человеческими испражнениями – так называемой ночной землей – бойко торговали. Говорили, что вблизи городов почва самая плодородная из-за обильно поступающей «ночной земли». Еще в начале XX века поступали сообщения о том, что подготовка органических удобрений – в первую очередь человеческого происхождения –

«занимает до шести месяцев трудового календаря китайского крестьянина».

Многочисленные, сменяющие друг друга, процедуры немало удивляли европейских наблюдателей. Коммунистическая «Красная армия» (позже – Народно-освободительная армия Китая)[113] пыталась завоевать доверие крестьян, собирая собственные экскременты и передавая их крестьянам в качестве удобрения (см. примеч. 42).

Пожалуй, ни одна книга не сыграла такую роль в становлении всемирного мифа о нерушимости китайских почв, как роман «Добрая Земля» (1931)[114]. Его автор, американка Перл Бак, выросла в Китае и знала жизнь китайского крестьянства из первых рук. Если людям засухи и наводнения приносят смерть и беду, то земля остается в добром здравии: таково послание этой книги, затмевающей всю немецкую литературу «крови и почвы» того времени. Землю портит только лень и безнравственность. Поэтому Ванг Лунг, герой книги, не хочет покупать землю своего дяди:

«Год за годом, 20 лет, он выжимал урожай из своей земли и ничего не возвращал ей – ни удобрения, ни заботы. Земля истощена».

Почва и традиционные крестьянские добродетели, напротив, в конце спасают от всех напастей.

Для сторонников интенсивного мелкокрестьянского хозяйства Китай – лучший пример того, в какой мере мир мелких землевладельцев (smallholders) с их орошаемыми террасами способен выдержать рекордный рост населения. Однако для многих других, в том числе для многих китайцев, Китай – тяжелейший пример того, как перенаселенность регулярно ставит страну на грань катастрофы – и экономической, и экологической. С этой точки зрения именно тенденция к интенсивному рисоводству, поощряющая рост рождаемости – как будто большее количество рабочих рук все еще создаст больше продовольствия, – и есть проклятие Китая. Два ведущих сотрудника Китайской службы охраны окружающей среды описывают китайскую экологическую историю последних четырех тысячелетий исключительно как функцию демографического развития: сильный рост населения всегда означает ухудшение экологических условий.

«История научила нас, как высока плата за взрывной рост рождаемости и деградацию окружающей среды».

Большая часть истории Китая прошла под знаком периодического голода. Так это видел и Мальтус, для которого Китай служил предостережением, и так это видели в ту же эпоху все большее число китайцев (см. примеч. 43). К двум великим кошмарам Китая – бушующим рекам и наплывам кочевников, добавляется третий – волна стремительно растущего населения.

Китайцев обвиняли даже в прямой враждебности к природе. Для жителя Центральной Европы убедительным доказательством этого было отсутствие леса на значительной части Китая. Самые авторитетные свидетельства принадлежат барону Фердинанду фон Рихтгофену (1833–1905), знаменитому немецкому путешественнику и синологу XIX века. Лучше всего он знал Северный Китай, много изучал лёсс с его каньонами и лабиринтами. Из его трудов следует, что китайская культура обязана своим долголетием в основном природному плодородию, даже «самоудобряемости» своих лёссовых почв, а не фекальным удобрениям, о которых он говорит мало и скорее пренебрежительно.

Он смеялся над западными синологами, попадавшимися на удочку китайских самовосхвалений, и не находил вообще ничего, чем китайцы отличались бы от европейцев в лучшую сторону, зато отвратительных черт – с лихвой.

«В уничтожении растительности китайцы печальным образом преуспели. Предки нынешних поколений уничтожили леса, затем были истреблены и последние остатки кустарников».

Кое-где, как пишет Рихтгофен, из земли выдирают траву вместе с корнями, чтобы сжигать ее.

«Столь греховное обращение с дарами Божьими, какое сверх всякой меры свойственно жителям этих мест, им еще тяжело отмстится».

Тем не менее Рихтгофен приходит к выводу:

«Китай не перенаселен, как кажется многим…».

Есть еще гигантские незаселенные хребты, на которых можно было бы пасти овец и таким образом прокормить людские массы. Использование последних свободных пространств, выпас даже на самых скудных горных хребтах: экологические кризисы бывают порой таковы, что порождаемые ими стимулы к действиям только ухудшают кризисы! Прав ли был Рихтгофен, предполагая, что китайцы уничтожили свои леса – уверенности нет: есть данные пыльцевого анализа, вызывающие сомнения в том, что лёссовые районы Северного Китая были когда-то покрыты лесом. Так или иначе, но во времена Рихтгофена китайцы хозяйничали в лесах Манчжурии и Внутренней Монголии без всякого зазрения совести (см. примеч. 44).

Сегодня общая интерпретация отношений человека и природы в Китае не сводится к вопросам лесов или сточных вод, а обсуждается на более сублимированном уровне. Древнекитайский даосизм с его любовью к дикой природе стал популярным в экологическом движении, экологические историки Китая обсуждают значение духовных традиций в реальной жизни. По мнению синолога Герберта Франке, бережное отношение к природе заложено уже в конфуцианстве. Он приводит цитату из «Бесед и суждений»:

«Учитель всегда ловил рыбу удочкой и никогда – сетью; он стрелял птицу летящую и не стрелял птицу, сидящую на гнезде»

(см. примеч. 45)[115]. Так, проявлялась забота о восстановлении численности рыбы и дичи.

На этом трогательном фоне работы немецкого синолога Гудулы Линк кажутся холодным душем. Представление о единстве человека и природы в Древнем Китае она считает маркером «ошибочного пути», «долгой традиции» европейских заблуждений. Она считает, что ностальгию по природе, которой пронизаны китайские литература и искусство, западные почитатели Китая приняли за отражение обращения с природой в реальной жизни и не поняли, что это лишь негативный отпечаток действительности, глас отшельников и странников, выражение «досады от мира» и отречения от него (см. примеч. 46).

Другие исследователи, рисующие мрачную картину экологической истории Китая, например, Марк Элвин и Вацлав Смил, также резко возражают против смешения истории религиозно-философских воззрений с реальной историей обращения человека с природой. В целом проблема взаимодействия духовной культуры и аграрного хозяйства еще далеко не решена, и дискуссия в основном топчется на месте. Отчасти речь идет о принципиальном споре между теми, кто из всех факторов общественного развития выше всего ставит культуру («культуралисты»), и теми, кто делает ставку на экономические факторы («экономисты»). Приводимые аргументы отчасти пусты, например, что китайские крестьяне – как все крестьяне в этом мире – рубили леса, занимались подсечно-огневым земледелием, убивали животных и использовали почвы для своего пропитания.

Все это само собой разумеется и не доказывает ни релевантности, ни нерелевантности конфуцианских и даосистских идей о природе. Важно, формировалось ли у них устойчивое хозяйство: с этого места дискуссия часто идет по следам Либиха. Понятно, что культура – не «ничтожно малая величина» (Quantite negligeable), но функционирует она преимущественно в связке с практическими правилами и дееспособными инстанциями. Даже Джозеф Нидэм[116], великий знаток истории китайской науки и техники, хотя в целом и занимает материалистическую позицию, но считает, что «wu wei«, позиция невмешательства в природу и общество, имеет в Китае вполне практическое значение. Речь идет о своего рода принципе «невмешательства» (laisser-faire), которое оказывает на отношения человека с природой порой стабилизирующее, а порой дестабилизирующее воздействие (см. примеч. 47).

Но это не единственная китайская традиция:

«Пожалуй, ни одна страна, – пишет Нидэм, – не знает столько легенд о героических инженерах»,

особенно в отношении регуляции речных русел. Правда, даже здесь можно встретить философию «wu wei» – лучше предоставить воде путь, чем ставить ей фронтальные заграждения. Хиа Янг, великий инженер эпохи Хань, «гидравлик-даосист», советовал оставлять Янцзы как можно больше места – реки, объяснял он, подобны детским ртам: если пытаться их заткнуть, они либо завопят еще громче, либо задохнутся. Похоже, китайская гармония между человеком и природой – это не только мечты поэтов-вагабундов и ученых отшельников! Учение фэн-шуй, древнекитайская геомантия, имеет вполне практическое значение, хотя и не всегда в понимании современной экологии. Около 1760 года в окрестностях Ханчжоу собралась многочисленная оппозиция, выступавшая против каменоломни, потому что та нарушала природные силы земли (см. примеч. 48).

Для понимания истории Китая важно учитывать фундаментальную разницу между его севером и югом. На пространствах Северного Китая земледелие не нуждается в искусственном орошении; глубокие лёссовые почвы – царство тяжелого плуга и воловьей упряжки. Вплоть до XX века главным продуктом питания здесь был вовсе не рис, а сорго – злак африканского происхождения, похожий на просо и предпочитающий сухие почвы. Для Среднего и Южного Китая характерно в первую очередь заливное рисоводство на искусно орошаемых террасах. Там крестьянин до сих пор работает в основном мотыгой и лопатой и не имеет крупного скота. В Северном и Среднем Китае основные аграрные регионы лежат на равнине и в долинах крупных рек, на Юге люди целиком зависели от террасирования гор. Главные опасности Северного Китая – наводнения и приносимый реками ил, Южного – нехватка воды и эрозия почвы. В более давние времена главные центры Китая располагались в основном на Севере, в Новое время центр тяжести сместился к Югу: соответственно изменились и доминирующие проблемы.

Что же на этом фоне считать кризисом? Пока китайская культура концентрировалась в долинах Хуанхэ и Янцзы, она страдала прежде всего от наводнений. Тяжким бременем были также гигантские илистые наносы этих рек, приподнимавшие ложе реки. Они заставляли жителей увеличивать высоту дамб и вызывали периодическое смещение русел. Илистые разливы Хуанхэ в 25, а Янцзы – в 38 раз больше, чем разливы Нила. Но эти опасности и даже стихийные бедствия не обязательно означают экологические кризисы, ведь их эффект был тот же, как при благодатных разливах Нила: они несли на поля массы плодородных частиц, иногда даже создавали новые земли, затем становившиеся полями (см. примеч. 49). Эрозия тоже не всегда вредит людям, она может способствовать переносу почвы с малодоступных горных склонов в удобные для плуга речные долины. А повышение речного дна усиливает опасность наводнений, но облегчает полив: воду к полям можно подводить и без водокачек. Контрасты китайской истории – это отчасти две стороны одной и той же медали. А разрешение экологических проблем и появление новых не всегда легко отделить друг от друга.

Для Витфогеля Китай был архетипом гидравлического общества, именно на его примере он развил свою теорию. Нидэм в принципе соглашался с ним и подчеркивал, что многие китайские ученые также видели истоки бюрократии в решении гидростроительных задач (см. примеч. 50). Связь между гидростроительством и властью в Китае неоспорима, вопрос только в том, каков был характер этой связи, где именно и в чем она проявлялась во взаимодействиях человека и природы.

В основных регионах древнекитайской культуры, как в Египте и Месопотамии, земледелие могло обходиться и без искусственного орошения, а когда его ввели, то для контроля и разрешения конфликтов обычно хватало людей, авторитетных на уровне своей деревни. Происхождение китайского государства из решения задачи орошения не доказуемо, если подходить исторически, и не очевидно, если исходить из существа вопроса. В древней народной песне еще до основания единого государства в 221 году до н. э. пелось:

«Мы роем колодцы и пьем, мы пашем поля и едим, что нам за дело до власти господина!» (см. примеч. 51).

Но если орошение не требовало более высокой власти, то этого нельзя сказать об отведении воды и защите от наводнений. Они и служили основным путем легитимизации императорской власти в Китае. Классический гидравлический миф о становлении, впоследствии самым невероятным образом разукрашенный китайскими учеными, – история о легендарном инженере-императоре Юе Великом. Юй изменил направление водных потоков, открыв новые стоки и углубив речные русла, и таким образом спас китайцев от превращения в рыб (см. примеч. 52). В образе Юя Великого китайцы обрели идеал более энергичного и популярного технолога, чем западный Ной, спасший во время Всемирного потопа в своем Ковчеге лишь самого себя и избранных животных.

О том, что окончательно победить воду невозможно, китайцы, конечно, знали. Сыма Цянь, основоположник китайской историографии (ок. 145-90 годов до н. э.), рассказывает об отчаянии императора Хань при виде разрушенной дамбы:

«Река прорвала дамбу под Ху-цу. Что нам делать?…Все деревни превратились в реки, и во всей стране нет никакой защиты».

Более долгую славу, чем строительство дамб, обещало строительство каналов. Они служили обычно главным образом для судоходства, в первую очередь для снабжения столицы зерном. Орошение полей, еще одна важная функция каналов, уходила по сравнению с этим на задний план и даже могла быть полностью перечеркнута. Нельзя сказать, что строительство крупных каналов всегда и везде имело смысл. Сыма Цянь рассказывает историю, произошедшую еще до объединения Империи. Чтобы предотвратить экспансию на восток царства Цинь (того самого, которое впоследствии объединило под своей властью Китай), князь Хань склонил это государство, с воодушевлением относившееся к крупным проектам, к участию в строительстве каналов. Он отправил к ним инженера Хенг Куо, которому и вправду удалось уговорить императора Цинь начать строительство канала, известного впоследствии как канал Хенг-Куо – предприятие для того времени почти безумное. Строительство продолжилось и после того, как мошенничество было разоблачено. Более того, его ждал успех: создание еще одного региона, богатого хлебом. Нидэм считает, что эта история имеет реальную подоплеку (см. примеч. 53).

Но далеко не всегда практическая польза императорских каналов была так ясна для народа. Император Суй Ян-ди, который около 600 года н. э. возобновил строительство Великого канала, остался в исторической памяти правителем нерачительным и жестоким, хотя и романтично влюбленным в природу. В реальности этот канал служил в первую очередь для сбора податей, а его дамбы скорее способствовали наводнениям, чем защищали от них. Это относится к любым дамбам и заложено в самой их природе: смысл их состоит исключительно в том, что они направляют ток воды в определенную сторону, так что окружение реки дамбами только увеличивает мощь потока. В китайской истории нет конца катастрофическим наводнениям. Поскольку усмирение вод было частью мифа о могуществе империи, наводнения считались признаком коррупционности правительства. Разрушительные разливы Хуанхэ около 1200 года, ослабив правящую династию, освободили путь монгольскому завоеванию. Затем, около 1350 года разлив той же Желтой реки послужил, в свою очередь, падению монголов.

В те времена монгольский главнокомандующий Тогто задумал гигантский проект. Несмотря на ярые возражения китайских советников, он решил прорыть новый канал к югу от полуострова Шаньдун и перенаправить в него воды Хуанхэ. Причиной восстания стало не только само наводнение, но и принудительные работы на строительстве этого канала. Как показывает Клаус Флессель, гидростроительная администрация средневекового Китая отличалась не столько централизацией, сколько «дремучестью», невнятностью полномочий. Уже в то время ее неэффективность стала предметом критических дискуссий, тем более что ее неудачи были очевидны (см. примеч. 54).

Однако сменить всю систему никто не требовал, все время раздавались только призывы о лучшем императоре и лучших чиновниках. В Новое время император Китая приказывал, чтобы на картинах его изображали во время инспекции затопленных наводнением районов и контроля над строительством дамб. Но в 1854–1855 годах Желтая река вновь перенесла свое устье на почти 500 км к северу, что стоило жизни миллионам людей. Это было время Тайпинского восстания: стихийные бедствия сыграли немалую роль в ослаблении авторитета правительства [автор вполне предсказуемо забывает ужасы двух «опиумных войн». Прим.публикатора]. Ни одна река мира в исторические времена не приносила людям столь страшных бед и разрушений.

«Гигантские работы по сооружению дамб требовали постоянных усилий всего населения, но их постройки оказывались игрушками по сравнению с мощью полноводного потока».

До появления бетона фундамент дамбы всегда делали из глинистой почвы и песка, так что непрестанная речная волна легко подмывала его. Без организованной работы огромных человеческих масс подобные сооружения не имели бы смысла. Чем больше росло население, тем ближе подходили селения к берегам реки и тем меньше люди могли следовать древней даосистской мудрости и оставлять место речным разливам. «Традиционный метод» «предоставить путь реке» превратился в ностальгическое воспоминание. И тем страшнее становились разливы реки, когда она вырывалась из суженного людьми ложа. Еще в 1947 году партия Гоминьдан и коммунисты – смертельные враги – сообща трудились над поворотом к северу русла Хуанхэ, вновь смещавшегося к югу. Гидростроительные работы служили моральным стимулом к национальному единству (см. примеч. 55).

По сей день для Китая характерны не гигантские водохранилища, а деревенские пруды, такие же как в Индии. Всего в стране их насчитывается свыше 6 млн. Это не означает, что деревенское сообщество было способно справляться со всеми проблемами, связанными с водой. Возникает впечатление, что отдельные авторы, в раздражении на Витфогеля, сильно преуменьшают потребность в управлении орошением. Одно из наиболее захватывающих региональных исследований по экологической истории Китая повествует о почти 900-летней истории озера Сян, водохранилища для полива посевов, заложенном в 1112 году к юго-западу от Ханчжоу. Лейтмотив книги – многовековая борьба между частными землевладельцами, желавшими осушить части озера, чтобы получить больше пахотной земли, и неподкупными чиновниками, сохранившими озеро на всеобщее благо, – типаж не слишком частый и тем более достойный особой славы. Именно такие озера в Китае стали основой того представления об общем благе, нуждающемся в защите от частного эгоизма, которое лежит в основе современного экологического сознания. Шаткость политических устоев находит свое отражение в состоянии озера – площадь его периодически сокращается, озеро заиливается. Этот пример не единичен: в других местах слабость и коррупция администрации также выражается в том, что часть водоема осушают и забирают под пашни, хотя в сознании общества он олицетворяет общее достояние. Особенно много таких примеров приводят для XIX века. Что касается озера Сян, то оно было полностью осушено только при коммунистической власти, которая хотя и уничтожила землевладельцев, но не планировала в дальнейшем использовать озеро для орошения (см. примеч. 56: «утверждается, что еще при коммунистической власти в Китае строились «тысячи мелких водоподъемных плотин», которые «поддерживались в рабочем состоянии самоуправляемым местным населением» ).

Примером проблем другого типа, но тоже связанных с интересами частных лиц в освоении земель, служит то, что происходило с XVI по XIX век на среднем течении Янцзы. Здесь землевладельцы отгораживали дамбами части поймы, усиливая тем самым угрозу наводнений. Эту взаимосвязь хорошо понимали уже современники. Дилемма и здесь часто состояла в том, что китайское государство де факто не было настоящей «гидравлической деспотией», однако строило или позволяло строить такие сооружения, которые в критических ситуациях нуждались в более эффективной власти центра (см. примеч. 57). Это происходило главным образом при освоении экологически хрупких горных регионов, население которых затем росло и росло, и при расширении посадок риса.

Однако тезис Марка Элвина, что вся экологическая история Китая – это «три тысячи лет истощительного роста», не подтверждается. Китайскому сельскому хозяйству, безусловно, долгое время была присуща высокая степень стабильности, и с ростом посадок риса она даже усиливалась. Широкомасштабный экологический кризис, по мнению большинства исследователей, стал назревать главным образом в XVIII веке, а в XIX вошел в критическую фазу и стал очевидным (см. примеч. 58). Примечательно, что развитие Китая в то время стало в некоторых отношениях совпадать с развитием Европы, и в этих поразительных параллелях обретает смысл идея всемирной экологической истории. В XVIII веке в обоих регионах появляется стремление использовать природные ресурсы до последнего предела, не оставляя природе никаких пустот, никаких скрытых резервов. Именно наивысший успех в освоении земель привел к самому тяжелому экологическому кризису: в этом отношении судьба Китая может служить предостережением современному индустриальному обществу.

В XVIII веке авторы европейских аграрных реформ, ратовавшие за освоение и использование каждого пустыря, ликвидацию «пара» и неутомимое усердие, восторгались при виде китайских рисовых террас. Китайский крестьянин расхохотался бы, услышав, «что земля в определенное время нуждается в отдыхе», писал Пьер Пуавр[117] в 1768 году. «Ни дюйма земли» китайцы не оставляли нераспаханным, «до самого уреза воды» застраивали они берега каналов и рек, даже самые каменистые холмы «трудом своим» они «принуждали приносить зерно», «даже самые отвесные скалы» использовали. Насколько уязвимым сделало Китай освоение последних резервов, Пуавр не понял. В отличие от Западной и Центральной Европы, Китаю не удалось ни индустриализация, ни модернизация административной системы, которые смягчили бы последствия экологического кризиса и могли бы выдержать рост демографического давления.

Последний вентиль этому давлению открыла династия Цин, когда в 1859 году, после тайпинского восстания, передала сельским поселенцам недоступную для них ранее Манчжурию, прежде занятую манчжурами, сохранявшими кочевой образ жизни. В начале XX века то же произошло и с Внутренней Монголией, пережившей после этого «взрывоподобную колонизацию». У Китая все еще оставалось немало пастбищ, но использовать их китайцы умели только для земледелия, а оно открывало дорогу эрозии почв (см. примеч. 59).

Нагрузка на природные ресурсы Китая стала опасно возрастать уже в Средние века. В XI–XII веках под давлением вторгавшихся с севера кочевников, а если верить Герберту Франке, то и вследствие истощения почв в Северном Китае, началось усиленное переселение на юг, сопровождаемое интенсификацией заливного рисоводства. Некоторые исследователи говорят о той эпохе как об аграрной революции или новой аграрной модели потока энергии. В «Жалобе крестьянина» XII века значится:

«Где есть гора, мы покрываем ее рисом, где мы находим воду, мы всю ее тратим, чтобы сажать рис… Такая работа отнимает у нас все силы, все в надежде получить хоть немного покоя» (см. примеч. 60).

Завоевание Китая монголами остановило смещение китайских центров силы на юг. Но в XV и XVI веках династия Мин стала форсировать аграрное освоение юга. Усовершенствование удобрений увеличило урожаи, а улучшение полива и появление скороспелых сортов позволили получать их дважды в год. С XVIII века в тех регионах, где нельзя было выращивать рис, перешли на картофель и кукурузу, так что резкий рост численности населения продолжился. Как и в Европе в то время, правительства успешно проводили политику повышения рождаемости, однако же, когда были достигнуты пределы роста, перейти на политику ограничения рождаемости они не смогли. Опасность перенаселения и сверхэксплуатации ресурсов ясно осознавалась, в том числе в кругах высшего чиновничества.

Теория, что экологический кризис и кризис перенаселения начались в Китае в XVIII веке, опирается на свидетельства очевидцев. Здесь также можно усмотреть аналогию между традиционным Китаем и современным обществом: дискурсы об устойчивости, о необходимости смотреть в будущее имели место, но большей частью парили высоко над миром повседневных практик. Около 1950 года «примерно половина горных и холмистых земель» Китая были «обесценены эрозией». Лёсс с его мельчайшими частицами особенно подвержен эрозии. Для полноценного ухода за террасами нужна традиционная сельско-крестьянская культура, а она была нарушена тенденциями современного развития. По сегодняшним расчетам, на севере Китая ежегодно теряется 1,6 млрд тонн плодородных лёссовых почв, и одна из причин этого – недостаточный уход за террасами.