«Евгений Онегин» (дореф. «Евгеній Онѣгинъ») — роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина, написанный в 1823—1831 годах, одно из самых значительных произведений русской словесности.

«Евгений Онегин» (дореф. «Евгеній Онѣгинъ») — роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина, написанный в 1823—1831 годах, одно из самых значительных произведений русской словесности.

Пушкин работал над этим романом свыше семи лет. Роман был, по словам поэта, «плодом ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Работу над ним Пушкин называл подвигом — из всего своего творческого наследия только «Бориса Годунова» он характеризовал этим же словом. В произведении на широком фоне картин русской жизни показана драматическая судьба лучших людей дворянской интеллигенции.

Пушкин начал работу над «Онегиным» в мае 1823 года в Кишиневе, во время своей ссылки. Автор отказался от романтизма как ведущего творческого метода и начал писать реалистический роман в стихах, хотя в первых главах ещё заметно влияние романтизма. Изначально предполагалось, что роман в стихах будет состоять из 9 глав, но впоследствии Пушкин переработал его структуру, оставив только 8 глав. Он исключил из основного текста произведения главу «Путешествие Онегина», оставив её в качестве приложения. Из романа также пришлось изъять одну главу полностью: в ней описывается, как Онегин видит военные поселения близ Одесской пристани, а далее идут замечания и суждения, в некоторых местах в излишне резком тоне. Оставлять эту главу было слишком опасно — Пушкина могли арестовать за революционные взгляды, поэтому он её уничтожил[1].

Он охватывает события с 1819 по 1825 год: от заграничных походов русской армии после разгрома Наполеона до восстания декабристов. Это были годы развития русского общества, время правления Александра I. Сюжет романа прост и хорошо известен, в центре него — любовная история. В целом, в романе «Евгений Онегин» отразились события первой четверти XIX века, то есть время создания и время действия романа примерно совпадают.

Александр Сергеевич Пушкин создал роман в стихах подобно поэме лорда Байрона «Дон Жуан». Определив роман как «собранье пёстрых глав», Пушкин выделяет одну из черт этого произведения: роман как бы «разомкнут» во времени (каждая глава могла бы стать последней, но может иметь и продолжение), тем самым обращая внимание читателей на самостоятельность и цельность каждой главы. Роман стал поистине энциклопедией русской жизни 1820-х годов, так как широта охваченных в нём тем, детализация быта, многосюжетность композиции, глубина описания характеров персонажей и сейчас достоверно демонстрируют читателям особенности жизни той эпохи.

Именно это дало основание В. Г. Белинскому в своей статье «Евгений Онегин» сделать вывод:

«„Онегина“ можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением».

Из романа, как и из энциклопедии, можно узнать всё об эпохе: о том, как одевались, и что было в моде, что люди ценили больше всего, о чём они разговаривали, какими интересами они жили. В «Евгении Онегине» отразилась вся русская жизнь. Кратко, но довольно ясно, автор показал крепостную деревню, барскую Москву, светский Санкт-Петербург. Пушкин правдиво изобразил ту среду, в которой живут главные герои его романа — Татьяна Ларина и Евгений Онегин. Автор воспроизвёл атмосферу городских дворянских салонов, в которых прошла молодость Онегина.

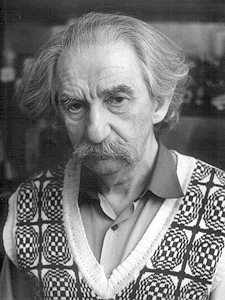

Юрий Михайлович Лотман

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»

Юрий Михайлович Лотман (28 февраля 1922, Петроград — 28 октября 1993, Тарту) — советский литературовед, культуролог и семиотик.

Известное определение Белинского, назвавшего EO «энциклопедией русской жизни», подчеркнуло совершенно особую роль бытовых представлений в структуре пушкинского романа. Конкретизируя этот тезис, Г. А. Гуковский писал:…»уже самое количество бытовых тем и материалов принципиально отличает пушкинский роман от предшествующей литературы. В «Евгении Онегине» перед читателем проходит серия бытовых явлений, нравоописательных деталей, вещей, одежд, цветов, блюд, обычаев». И далее: «Не в том заключено реалистическое новаторство «Евгения Онегина», что в нем описан быт, неоднократно изображенный до него русскими поэтами, которых мы не захотим и не сможем отнести к реалистам, а в том, что бытовой материал истолкован Пушкиным иначе, чем его предшественниками, по-новому, реалистически, то есть в качестве типического, идейно обосновывающего человека и его судьбу» (Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 140 и 146).

Известное определение Белинского, назвавшего EO «энциклопедией русской жизни», подчеркнуло совершенно особую роль бытовых представлений в структуре пушкинского романа. Конкретизируя этот тезис, Г. А. Гуковский писал:…»уже самое количество бытовых тем и материалов принципиально отличает пушкинский роман от предшествующей литературы. В «Евгении Онегине» перед читателем проходит серия бытовых явлений, нравоописательных деталей, вещей, одежд, цветов, блюд, обычаев». И далее: «Не в том заключено реалистическое новаторство «Евгения Онегина», что в нем описан быт, неоднократно изображенный до него русскими поэтами, которых мы не захотим и не сможем отнести к реалистам, а в том, что бытовой материал истолкован Пушкиным иначе, чем его предшественниками, по-новому, реалистически, то есть в качестве типического, идейно обосновывающего человека и его судьбу» (Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957, с. 140 и 146).

Одной из особенностей бытописания в EO, весьма существенной при комментировании романа, является то, что знание бытовых реалий необходимо для понимания текста даже тогда, когда они непосредственно не упоминаются или лишь мелькают в виде кратких отсылок, намеков на то, что было с полуслова понятно и автору, и современному ему читателю. В этих случаях необходимые пояснения трудно приурочить к какому-либо определенному слову или стиху, не создавая впечатления искусственности. А между тем отказаться от бытовых пояснений без ущерба для читателя нельзя. Это заставляет нас вынести характеристику некоторых черт дворянского быта онегинской эпохи в отдельный очерк, давая в построчном комментарии отсылки на соответствующие страницы. При этом мы, разумеется, не ставим перед собой цели характеризовать быт эпохи как таковой — внимание будет привлекаться лишь к тем его сторонам, которые прямо или косвенно отразились в тексте пушкинского романа. В тех случаях, когда в тексте EO упоминаются конкретные факты быта и рассказ о них не рассредоточен по разным местам романа, а сконцентрирован в определенном месте, пояснения даются в разделе построчного комментария.

Хозяйство и имущественное положение

Русское дворянство было сословием душе- и землевладельцев. Владение поместьями и крепостными крестьянами составляло одновременно сословную привилегию дворян и было мерилом богатства, общественного положения и престижа. Это, в частности, приводило к тому, что стремление увеличивать число душ доминировало над попытками повысить доходность поместья путем рационального землепользования.

Герои EO довольно четко охарактеризованы в отношении их имущественного положения. Отец Онегина «промотался» (I, III, 4), сам герой романа, после получения наследства от дяди, видимо, сделался богатым помещиком. Он

Заводов, вод, лесов, земель

Хозяин полный…

(I, LIII, 10–11).

Характеристика Ленского начинается с указания, что он «богат» (II, XII, 1). Ларины же не были богаты. В первоначальных набросках Ольга характеризовалась как «Меньшая дочь — соседей бедных» или «Ребенок, дочь соседей бедных» (VI, 287). В дальнейшем эта характеристика была снята, но остались жалобы Прасковьи Лариной на то, что для поездки в Москву «доходу мало» (VII, XXVI, 12). Зато выйдя за князя N, Татьяна сделалась «богата и знатна» (VIII, XLIV, 8). Старшая Ларина, вдова екатерининского бригадира, скорее всего, была помещицей среднего достатка. Что это означало?

По имущественному положению различались мелкопоместные (до 80-100 душ), среднепоместные (число душ которых исчислялось сотнями) и крупнопоместные (около тысячи душ) дворяне. Кроме того, имелась количественно небольшая, но стоящая на вершинах власти и жизни группа помещиков, имущество которых насчитывало десятки или даже сотни тысяч душ. Иерархия душевладения, в значительной мере, определяла общественное положение. Так, Н. Макаров в своих воспоминаниях о начале XIX в. приводит колоритный пример — костромского помещика, властного вельможу П. А. Шилова, державшего в руках всю губернию и прозванного за это «солигалическим императором»: «У него было три формулы обращения с разными лицами. Дворянам, владеющим не менее двухсот душ и более, он протягивал свою руку и говорил сладчайшим голосом: «Как вы поживаете, почтеннейший Мартьян Прокофьевич?» Дворянам с восьмьюдесятью и до двухсот душ он делал только легкий поклон, и говорил голосом сладким, но не сладчайшим: «Здоровы ли вы, мой почтеннейший Иван Иваныч?» Всем остальным, имевшим менее восьмидесяти душ, он только кивал головою и говорил просто голосом приятным: «Здравствуйте, мой любезнейший…» (Макаров Н. Мои семидесятилетние воспоминания…, ч. 1. СПб., 1881, с. 23–24).

Тема богатства оказывается связанной с мотивом разорения. Слова «долги», «залог», «заимодавцы» встречаются уже в первых строках романа.

Долги, проценты по залогам, перезакладывание уже заложенных имений было уделом отнюдь не только бедных или стоящих на грани краха помещиков. Более того, именно мелкие и средние провинциальные помещики, менее нуждающиеся в деньгах на покупку предметов роскоши и дорогостоящих импортных товаров и довольствующиеся «домашним припасом», реже входили в долги и прибегали к разорительным финансовым операциям. Между тем столичное дворянство, начиная с екатерининских времен, поголовно было в долгах. Фонвизин во «Всеобщей придворной грамматике» писал: «Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех спрягается глагол: быть должным…» Он же спрашивал Екатерину II: «Отчего все в долгах?» — и получил ответ: «Оттого в долгах, что проживают более, нежели дохода имеют» (Фонвизин Д. И. Собр. соч. в 2-х т. Т. II. М.-Л., 1959, с. 51, 272). Жалобы на долги составляют постоянный мотив в многочисленных документах XVIII — начала XIX вв.

Дело было не только в дороговизне предметов роскоши и относительной дешевизне продуктов помещичьего хозяйства: страдали от долгов богатейшие вельможи, получавшие от правительства огромные подарки землями, деньгами и крепостными душами. Так, канцлер граф М. Воронцов получал огромные подарки от правительства. В 1763 г. Екатерина выплатила за фиктивно купленный у него дом — дом остался за графом — 217000 рублей, ему было «уступлено» 190000 гульденов долгу Голландской республики России, при увольнении от должности он получил 50000 рублей и пожизненной пенсии — 7000 рублей в год. Однако, по выражению исследователя, он из-за долгов бился «всю жизнь как рыба об лед» (Карнович Е. П. Замечательные богатства частных лиц в России. СПб., 1874, с. 263). Огромные долги обнаружились после смерти Потемкина, хотя состояние его было неисчислимо. По данным английского посланника Гарриса, Потемкин лишь за два года получил 37 тыс. душ и 9 млн. рублей, а француз Кастера считал, что он получил подарков на 50 млн. рублей, не считая беззастенчивых краж и злоупотреблений (см.: «Русский исторический журнал», 1918, кн. 5, с. 240).

Одной из причин всеобщей задолженности было сложившееся в царствование Екатерины II представление о том, что «истинно дворянское» поведение заключается не просто в больших тратах, а в тратах не по средствам. Стремление нового поколения 1830-х гг. «с расходом свесть приход» (III, 1, 219) даже П воспринимал с известной грустью как утрату поэзии дворянского века. В записках И. Ф. Тимковского зафиксирован разговор богатейших русских магнатов: графа Ф. В. Растопчина, вице-канцлера князя П. А. Голицына и графа H. H. Головина: «Произошел большой разговор <…> о балансе доходов и расходов, судимых категорически, от мала до велика. Жить, говорили, по доходам невозможно Подражание и уравнение гонят вперед. Вы увидите подле себя человека с маленьким состоянием, в таком же сукне, какое на вас. Не все же имеют доходы, сколько им надобно. Не всякий подымает их по расходам <показательно в психологическом отношении, что не расходы подгоняются к доходам, а доходы стремятся подверстать под расходы! — Ю. Л.>. Мне кажется, однако, сказал другой, воля как воля; все то делает своя невоздержимая охота. — Поэтому граф Александр Сергеевич Строганов только счастливец, когда государыня, представляя императору Иосифу своих вельмож, могла сказать об нем: «Это у меня магнат, который старается весь век разориться, но не может». — Да, сказал еще другой, хорошо ему, получая миллион доходу (тогда курсом на серебро),[7] a я получаю всего 100 тысяч, чем мне жить!» («Русский архив», 1874, кн. I, стб. 1463). Ср. в «Русском Пеламе» П: «Отец имел 5000 душ. Следственно был из тех дворян, которых покойный гр. Ш.<ереметьев> называл мелкопоместными, удивляясь от чистого сердца, каким образом они могут жить! — Дело в том, что отец мой жил не хуже графа Ш.<ереметьева>, хотя был ровно в 20 раз беднее. Москвичи помнят еще его обеды, домашний театр, и роговую музыку» (VIII, I, 416).

Повышение доходности хозяйства путем увеличения его производительности противоречило как природе крепостного труда, так и психологии дворянина-помещика, который предпочитал идти по более легкому пути роста крестьянских повинностей и оброков. Давая единовременный эффект повышения дохода, эта мера в конечном итоге разоряла крестьян и самого помещика, хотя умение выжимать из крестьян деньги считалось среди средних и мелких помещиков основой хозяйственного искусства. В EO упомянут

Гвоздин, хозяин превосходный,

Владелец нищих мужиков

(V, XXVI, 3–4).

Рационализация хозяйства не вязалась с природой крепостного труда и чаще всего оставалась барской причудой. Так, Растопчин выписал из Англии специалиста-фермера, применял удобрения и завел вслед за известным англоманом Д. М. Полторацким вместо сохи английский плуг. Однако тот же Растопчин в 1806 г. выпустил в Москве брошюру «Плуг и соха», в которой отстаивал отечественную соху перед иностранным плугом. Брошюра имела два эпиграфа. Первый: «Отцы наши не глупее нас были» — и второй — в стихах, который кончался так:

Служил в войне, делах, теперь служу с сохой.

Я пользы общества всегда был верный друг,

Хочу уверить в том и восстаю на плуг.

(См.: Булич H. H. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. Изд. 2-е. СПб., 1912, с. 184–185).

Более верными способами «подымать доходы по расходам» были различные формы пожалований от правительства. Они бывали особенно значительны в XVIII в. М. Воронцов писал Елизавете: «Мы все верные ваши рабы без милости и награждения вашего императорского величества прожить не можем. И я не единого дома фамилии в государстве не знаю, который бы собственно без награждения монаршеских щедрот себя содержал» (Карнович Е. П. Цит. соч., с. 259). Огромные пожалования производились при Екатерине II и Павле I, однако Александр I был скуп на денежные и земельные награды.

Причиной образования долгов было не только стремление «жить по-дворянски», т. е. не по средствам, но и потребность иметь в своем распоряжении свободные деньги. Крепостное хозяйство — в значительной мере барщинное — давало доходы в виде продуктов крестьянского труда («простой продукт» I, VII, 12), а столичная жизнь требовала денег. Сбывать сельскохозяйственные продукты и получать за них деньги было для обычного помещика, особенно богатого столичного жителя, ведущего барский образ жизни, непривычно и хлопотно.

Долги могли образоваться от частных займов и заклада поместий в банк (ср.: «…освободился От частных и других долгов» — VIII, X, 9-10). Первые образовывались при одалживании денег (многие дворяне не стеснялись ссужать деньги под проценты; Растопчин в письмах упоминал «нежных друзей», дававших ему деньги взаймы из 12 % годовых), вторые — от закладывания имений. Одалживая же под залог крепостных душ и земельной собственности большую сумму, помещик сразу соблазнительно просто получал в свои руки нужное ему количество денег. Именно по этому, привычному, но ведущему к разорению пути и шел отец Евгения. В 1754 г. был учрежден Дворянский банк, который в 1786 г. был по указу Екатерины II переименован в Государственный заемный банк для дворян и городов. В указе говорилось: «От дворян принимать под залог деревни, полагая 40 р. за душу <…> Дворяне закладывают имения на 20 лет по 5 процентов, а 3 процента идет на уплату капитала, итого 8 процентов» (Яблочков М. История дворянского сословия в России. СПб., 1876, с. 565–566). Жить на средства, полученные при закладе имения, называлось «жить долгами». Такой способ был прямым путем к разорению. Предполагалось, что дворянин на полученные при закладе деньги приобретет новые поместья или улучшит состояние старых и, повысив таким образом свой доход, получит средства на уплату процентов и выкуп поместья из заклада. Однако в большинстве случаев дворяне проживали полученные в банке суммы, тратя их на покупку или строительство домов в столице, туалеты, балы («давал три бала ежегодно» — I, III, 3 — для не слишком богатого дворянина, не имеющего в доме дочерей-невест, три бала в год — неоправданная роскошь). Это приводило к перезакладыванию уже заложенных имений, что влекло за собой удвоение процентов, которые начинали поглощать значительную часть ежегодных доходов от деревень. Приходилось делать долги, вырубать леса, продавать еще не заложенные деревни и т. д.

Не удивительно, что, когда отец Онегина, который вел хозяйство именно таким образом, скончался, выяснилось, что наследство обременено большими долгами:

Перед Онегиным собрался

Заимодавцев жадный полк

(I, LI, 6–7).

В этом случае наследник мог принять наследство и вместе с ним взять на себя долги отца или отказаться от него, предоставив кредиторам самим улаживать счеты между собой. Первое решение диктовалось чувством чести, желанием не запятнать доброе имя отца или сохранить родовое имение (последнее обстоятельство играло значительную роль: не случайно закон предусматривал льготы по выкупу родовых имуществ, такой выкуп входил в круг дворянских прав; следуя этой традиции, например, опека выкупила проданное за долги в 1837 г. Михайловское и возвратила его во владение детей уже погибшего к этому времени поэта). Именно так поступил после смерти отца Николай Ростов, движимый чувствами родовой чести. Легкомысленный же Онегин пошел по второму пути.

Получение наследства было не последним средством поправить расстроенные дела. Молодым людям охотно верили в долг рестораторы, портные, владельцы магазинов в расчете на их «грядущие доходы» (V, 6). Поэтому молодой человек из богатой семьи мог без больших денег вести в Петербурге безбедное существование при наличии надежд на наследство и известной беззастенчивости. Так, Лев Сергеевич, брат поэта, жил в Петербурге без копейки денег, но задолжал в рестораны 260 руб., нанимал в долг квартиру в доме Энгельгардта за 1330 руб. в год, делал подарки, вел карточную игру (долги оплатил позже А. С. Пушкин). Молодость — время надежд на наследство — была как бы узаконенным периодом долгов, от которых во вторую половину жизни следовало освобождаться, став «наследником… своих родных» (I, II, 4) или выгодно женившись. Рисуя рутинную смену возрастных норм поведения, П писал:

Блажен <…>

Кто в двадцать лет был франт иль хват,

А в тридцать выгодно женат;

Кто в пятьдесят освободился

От частных и других долгов

(VIII, X, 1-10).

Образование и служба дворян

В записке «О народном воспитании», составленной в 1826 г., П писал: «В России домашнее воспитание есть самое недостаточное, самое безнравственное; ребенок окружен одними холопями, видит одни гнусные примеры, своевольничает или рабствует, не получает никаких понятий о справедливости, о взаимных отношениях людей, об истинной чести. Воспитание его ограничивается изучением двух или трех иностранных языков и начальным основанием всех наук, преподаваемых каким-нибудь нанятым учителем» (XI, 44).

Характерной фигурой домашнего воспитания был француз-гувернер. В наброске «Русский Пелам» П дал картину такого образования: «Отец конечно меня любил, но вовсе обо мне не беспокоился и оставил меня на попечение французов, которых беспрестанно принимали и отпускали. Первый мой гувернер оказался пьяницей; второй, человек не глупый и не без сведений, имел такой бешеный нрав, что однажды чуть не убил меня поленом за то, что пролил я чернила на его жилет; третий, проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме тогда только догадались о том, когда пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и на Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со всего дому не давать ему покою, и что сверхь того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке» (VIII, I, 416).

Русский язык, словесность и историю, а также танцы, верховую езду и фехтование преподавали специальные учителя, которых приглашали «по билетам» (Ср.: «Берем же побродяг, и в дом и по билетам» — «Горе от ума», 1, 4). Учитель сменял гувернера. Так, для происходившего из дворянской семьи среднего достатка Ф. Я. Мирковича, когда ему исполнилось 5 лет, родители взяли француза-гувернера Бальзо. «Бальзо смотрел попечительно и старательно за мною и братом, учил нас французскому языку, который тогда я знал тверже родного». Однако, когда Мирковичу исполнилось 13 лет, ему взяли профессионального учителя: «Будри был родом швейцарец, выписанный в царствование Екатерины князем Салтыковым для воспитания его сына. Окончив оное, Будри женился на русской и остался в России. Он был родной брат кровожадного Марата…» (Миркович. с. 9 и 14). Этот де Будри позднее был преподавателем у П в Лицее.

Француз-гувернер и француз-учитель редко серьезно относились к своим педагогическим обязанностям. Такие люди, как Жильбер Ромм (известный математик, якобинец, воспитатель П. А. Строганова), де Будри, лингвист Модрю (несмотря на резкую и справедливую критику его русской грамматики Карамзиным), были редкостью. Не только русская сатирическая литература, но и свидетельства самих французов, посещавших Россию в конце XVIII — начале XIX вв., изобилуют анекдотическими сообщениями. Тут рассказы и о французе, который преподавал французскую грамматику, но, будучи подвергнут сам профессиональному экзамену, на вопрос о наклонениях (по-французски «mode») французских глаголов, отвечал, что давно покинул Париж, а моды там постоянно меняются, и о том, как французский посол в 1770 г. узнал в Петербурге в одном учителе своего бывшего кучера, а начальник кадетского корпуса Ангальт — бывшего барабанщика своего полка, которого он лично приговорил к телесному наказанию.

Если в XVIII в. (до французской революции 1789 г.) претендентами на учительские места в России были, главным образом, мелкие жулики и авантюристы, актеры, парикмахеры, беглые солдаты и просто люди неопределенных занятий, то после революции за границами Франции оказались тысячи аристократов-эмигрантов и в России возник новый тип учителя-француза. Характерный его портрет рисует в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель: «…наш гувернер, шевалье де-Ролен-де-Бельвиль, французский подполковник, человек лет сорока. Не слишком молодой, умный и весьма осторожный, сей повеса старался со всеми быть любезен и умел всем нравиться, старым и молодым, господам и даже слугам. Обхождение его со мною с самой первой минуты меня пленило <…> Об отечестве своем говорил как все французы, без чувства, но с хвастовством, и с состраданием, более чем с презрением, о нашем варварстве. Мало-помалу приучил он меня видеть во Франции прекраснейшую из земель, вечно озаренную блеском солнца и ума, а в ее жителях избранный народ, над всеми другими поставленный. Революционеры, новые титаны, по словам его, только временно овладели сим Олимпом, но подобно им, будут низвергнуты в бездну. При слове религия он с улыбкой потуплял глаза, не позволяя себе однако же ничего против нее говорить; как средством, видно, по мнению его, пренебрегать ею было нельзя <…> Посреди сих разговоров вдруг начал он заводить со мною нескромные речи и рассказывать самые непристойные, даже отвратительные анекдоты <…> Он был высок и сухощав, имел самые маленькие серые сверкающие глаза и огромный нос, который, описывая правильную дугу, составлял четверть круга. Он был чрезвычайно опрятен и никогда не покидал крестика святого Лазаря, который доставляли не заслуги, а доказательства старинного дворянства» (Вигель, т. I, с. 81–82). Если прибавить, что именно этот шевалье развил в Вигеле противоестественные наклонности, картина получится достаточно выразительная. Известен случай, когда появившийся в России беглый каторжник-француз, демонстрируя бурбонский герб на своем плече (уголовным преступникам в дореволюционной Франции палач выжигал на плече клеймо королевскую лилию), уверял русских помещиков, что этим знаком отметили себя принцы крови, чтобы узнавать друг друга в эмиграции. Мнимому принцу воздавались доверчивыми провинциалами королевские почести, и он чуть было не женился на дочери своего гостеприимного хозяина (Leonce Pingaud, Les francais en Russie et les russes en France. Paris, 1886, p. 89).

Альтернативой домашнему воспитанию, дорогому и малоудовлетворительному, были частные пансионы и государственные училища. Частные пансионы, как и уроки домашних учителей, не имели ни общей программы, ни каких-либо единых требований. На одном полюсе здесь стояли дорогостоящие и привилегированные столичные пансионы, открытые для доступа лишь детям из аристократического круга. Таков был, например, известный пансион аббата Николя. Вигель вспоминал: «Тайный иезуит, аббат Николь, завел в Петербурге аристократический пансион. Он объявил, что сыновья вельмож одни только в нем будут воспитываться; и сколько с намерением затруднить вступление в него детям небогатых состояний, столько из видов корысти положил неимоверную плату, ежегодно по 1500 рублей, нынешних шесть тысяч» (Вигель, т. I, с. 91–92). В этом учебном заведении воспитывались будущие декабристы М. Орлов и С. Волконский, дети из аристократических фамилий: Голицыны, Нарышкины, Меншиковы, сюда же были отданы Александр и Константин Бенкендорфы, сыновья подруги императрицы Марии Федоровны, лезшие из кожи, чтобы попасть в аристократию Из пансиона Николя вышли не только будущие декабристы, но и будущий шеф корпуса жандармов. Наряду с эффектно составленной учебной программой, иезуиты умело занимались пропагандой католицизма — многие из воспитанников в будущем сделались католиками. Николь, который, «воспитывая русскую молодежь, верил, что трудится также для Франции» (Leonce Pingaud, op. cit., p. 234), сумел привлечь на свою сторону и русскую аристократию, находившуюся в значительной мере под влиянием эмигрантов — сторонников «старого режима» (таких, как графиня Головина), и молодых либералов из ближайшего окружения Александра I, и таких завзятых врагов галломании, как Растопчин, писавший ему: «Когда речь идет о гербах или качестве вина, я охотно советуюсь с г.*** и г.***. Но, когда дело касается воспитания, я обращаюсь к Вам, г. аббат. Надеюсь, что этим я доказал Вам, насколько я люблю мое дитя» (Leonce Pingaud, op. cit., p. 235). П многое знал о пансионе Николя. И не только по разговорам современников — его самого в 1811 г. собирались поместить в «Иезуитский коллегиум в Петербурге». В <Программе автобиографии> П записал: «Меня везут в П.<етер>Б.<ург> Езуиты. Тургенев. Лицей» (XII, 308).

На другом полюсе находились плохо организованные провинциальные пансионы. Представление о них дают воспоминания В. Н. Карпова о харьковских пансионах начала XIX в.: «Пансион Якимова шел в параллель с пансионом для девиц. В этом пансионе учились тихонько, не спеша, а между тем с успехом переходили из класса в класс на радость родителям и на пользу отечеству. Но этот пансион недолго существовал и был закрыт вследствие происшедшей в Основянском бору дуэли надзирателя Фейерзена с учителем географии Филаткиным за красавицу жену Якимова <…> Пансион «Немца» более других требует, чтобы на нем остановиться. О «Немце» ходили тогда легенды, будто он был привезен стариком Кузиным в Россию в качестве камердинера. По ходатайству Кузина он был записан на русскую службу и, получивши первый чин, получил право на открытие пансиона <…> Это был человек высокого роста, худой, с желтым лицом, раздражительный, суровый на вид, с седыми, нависшими на глаза бровями и с весьма плохим мнением о русских детях. Он их открыто называл наглецами и бездарными животными. «Die russischen Kinder das ist etwas unmogliches, darum sie sind alle dummkopfig!» («русские дети — это нечто невозможное, все они тупоголовые») — был его постоянный и обыкновенный отзыв о всех русских детях. И вот этому лицу и было вручено воспитание русского юношества. Бедное русское юношество!» (Карпов В. Н. Воспоминания; Шипов Ник. История моей жизни. М.-Л., 1933, с. 148–149).

В значительно большем порядке находились государственные учебные заведения.

Большинство русских дворян по традиции готовили своих детей к военному поприщу. По указу 21 марта 1805 г. в обеих столицах и ряде провинциальных городов (Смоленске, Киеве, Воронеже и др.) были открыты начальные военные училища в количестве «15 рот». В них зачислялись дети «от 7 до 9-летнего возраста, которые, пробыв в училище 7 лет, переводятся для довершения воспитания в высшие кадетские корпуса. Для окончания военного воспитания благородное юношество поступает в два высшие кадетские корпуса в Петербурге» (Яблочков М., цит. соч., с. 603). Кроме двух — Первого и Второго — петербургских кадетских корпусов, среднее военное образование молодые люди могли получить в пажеском корпусе, в т. н. «Дворянском полку» (в будущем Константиновское военное училище), в морском кадетском корпусе или в школе колонновожатых — учебном заведении для подготовки квалифицированных штабных офицеров. Показательно, что из 456 лиц, внесенных в «Алфавит декабристов» — список лиц, которые привлекались к следствию по делу декабристов, составленный для Николая I по инициативе Бенкендорфа, — 125 окончили военные заведения: 30 чел. — морской корпус, 28 — пажеский (среди них — Пестель), 24 — школу колонновожатых (среди них — Н. Басаргин, Артамон Муравьев, Н. Крюков, П. Муханов и др.). Рылеев закончил Первый кадетский корпус.

Для получения первого офицерского чина не обязательно было иметь военное образование: военные науки преподавались в ряде гражданских учебных заведений, а некоторые из дворян брали домашние уроки или слушали частные лекции по военным предметам. Студент из дворян по указу 3 ноября 1806 г. лишь три месяца служил рядовым и три месяца подпрапорщиком, после чего получал офицерский чин. Правда, в одном из самых первых своих указов (8 апреля 1801 г.!) Александр I повелел «неграмотных <дворян. — Ю. Л.> принимать рядовыми».

Военное поприще представлялось настолько естественным для дворянина, что отсутствие этой черты в биографии должно было иметь какое-либо специальное объяснение: болезнь или физический недостаток, скупость родителей, не дававшую определить сына в гвардию (в соединении с фамильным чванством, отвергавшим слишком «низкую» карьеру армейского офицера), фамильные связи в дипломатическом мире. Большинство штатских чиновников или неслужащих дворян имели в своей биографии хотя бы краткий период, когда они носили военный мундир. Достаточно просмотреть список знакомых П, чтобы убедиться, что он был и в Петербурге после Лицея, и в Кишиневе, и в Одессе окружен военными — среди его знакомых лишь единицы никогда не носили мундира.

На таком фоне биография Онегина приобретала демонстративный оттенок, ускользающий от внимания современного читателя. Показательно, что в образе хронологически и типологически близкого к Онегину Чацкого угадывалось недавнее военное прошлое («Не в прошлом ли году, в конце, В полку тебя я знал?» — III, 6). Письмо П А. А. Бестужеву, в котором о Молчалине сказано: «Штатский трус в большом свете между Чацким и Скалозубом мог быть очень забавен», — показывает, что понятие «штатский» соединялось для автора EO с Молчалиным, но не с Чацким (см. XIII, 138).

Характер образования был, как правило, связан с тем родом службы, для которой родители предназначали своего сына. Штатская служба в престижном отношении стояла значительно ниже военной. Однако в ее пределах имелись существенные отличия с точки зрения ценности в глазах современников. К наиболее «благородным» относили дипломатическую службу. Гоголь в «Невском проспекте» иронически писал, что чиновники иностранной коллегии «отличаются благородством своих занятий и привычек», и восклицал: «Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу!»

Штатскими высшими учебными заведениями были университеты. В начале XIX в. их было в России пять: Московский, Дерптский, Виленский, Казанский и Харьковский. При университетах имелись подготовительные училища — пансионы. Наиболее известным был пансион при Московском университете, в котором учились братья Тургеневы, Жуковский, Грибоедов и многие другие знакомые П. Благородные пансионы (пансионы для дворянских детей) имелись и при других учебных заведениях высшего типа: при Царскосельском лицее, Главном педагогическом институте в Петербурге.

При вступлении в службу такие же права, как и университеты, давали лицеи: Демидовский в Ярославле (кандидаты — так именовались окончившие лицей с отличием — вступали в службу чиновниками 12-го класса, а остальные студенты — 14-го), Царскосельский (окончившие вступали в службу с чинами «от 14-го класса до 9-го», «смотря по успехам»), а позже — Нежинский и Ришельевский (в Одессе). По указу 1817 г. ученики Петербургской гимназии получили право вступать в службу в чине 14-го класса.

Герой пушкинского романа получил только домашнее образование. Следует подчеркнуть, что отношение П к такому воспитанию было резко отрицательным. В записке для Николая I в 1826 г. поэт писал категорически: «Нечего колебаться: во что бы то ни стало должно подавить воспитание частное» (XI, 44).

Онегин, как уже было сказано, никогда не носил военного мундира, что выделяло его из числа сверстников, встретивших 1812 г. в возрасте 16–17 лет. Но то, что он вообще никогда нигде не служил, не имел никакого, даже самого низшего чина, решительно делало Онегина белой вороной в кругу современников.[8]

Манифестом Петра III от 18 февраля 1762 г. дворянство было освобождено от обязательной службы. Правительство Екатерины II пыталось указом от 11 февраля 1763 г. приостановить действие манифеста и сделать службу вновь обязательной. Указ 1774 года подтвердил обязательность военной службы для дворянских недорослей. Однако Жалованная дворянству грамота 1785 г. вновь вернула дворянам «вольность» служить и оставлять службу — как гражданскую, так и военную — по своему произволу.

Таким образом, неслужащий дворянин формально не нарушал законов империи. Однако его положение в обществе было совершенно особым. Сатирическая литература и публицистика XVIII в. создали традицию отождествления государственной службы и общественного служения. Появилась условная маска неслужащего петиметра, тунеядца и эгоиста. Еще Посошков иронизировал по поводу дворян, которые «в службу написаны и ни на какой службе не бывали», «домо соседям своим страшен яко лев, а на службе хуже козы» (Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М., 1951, с. 98 и 94–95).

Правительство также весьма отрицательно смотрело на уклоняющегося от службы и не имеющего никакого чина дворянина. И в столице, и на почтовом тракте он должен был пропускать вперед лиц, отмеченных чинами. Если он вынужден был все же вступить в службу, то рассчитывать на хорошее место ему не приходилось. Так, например, М. С. Воронцов с явным пренебрежением приказывал 1 июня 1822 г. «нигде не служившего дворянина Вас<илия> Туманского» определить в канцелярию без жалования (Пушкин. Статьи и материалы, вып. III. Одесса, 1927, с. 90), хотя Туманский закончил училище в Петербурге и College de France в Париже и был заметным литератором. Екатерина II, прочитав в показаниях арестованного Новикова, что, прослужив всего шесть лет, он вышел в отставку 24 лет от роду поручиком, раздраженно писала: «Можно сказать, что нигде не служил, и в отставку пошел молодой человек <…>, следовательно, не исполнил долгу служением ни государю, ни государству» (Новиков Н. И. Избр. соч. М.-Л., 1951, с. 606).

Наконец, служба органически входила в дворянское понятие чести, становясь ценностью этического порядка и связываясь с патриотизмом. Представление о службе как высоком служении общественному благу и противопоставление ее прислуживанию «лицам» (это чаще всего выражалось в противопоставлении патриотической службы отечеству на полях сражений прислуживанию «сильным» в залах дворца) создавало переход от дворянского патриотизма к декабристской формуле Чацкого «Служить бы рад, прислуживаться тошно» (II, 2).

И. И. Пущин, говоря автору EO о своем вступлении в тайное общество словами: «…не я один поступил в это новое служение отечеству» (Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1, с. 108), подчеркивал преемственность между «старым», боевым, и «новым», революционным, служением отечеству. Итак, складывалась мощная, но сложная и внутренне противоречивая традиция отрицательного отношения к «неслужащему дворянину».

Однако была и противоположная (хотя и значительно менее сильная) традиция. Еще Новиков противопоставил пафосу государственной службы идею организованных усилий «приватных» людей. В поэзии Державина сталкивались пафос государственного служения и поэзия частного существования. Однако, пожалуй, именно Карамзин сделал впервые отказ от государственной службы предметом поэтизации в стихах, звучавших для своего времени достаточно дерзко:

…в войне добра не видя,

В чиновных гордецах чины возненавидя,

Вложил свой меч в ножны

(«Россия, торжествуй, — Сказал я, — без меня!»)…

(Карамзин, с. 170).

То, что традиционно было предметом нападок с самых разных позиций, сатирически обличалось как эгоизм и отсутствие любви к обществу, неожиданно приобретало контуры борьбы за личную независимость, отстаивания права человека самому определять род своих занятий, строить свою жизнь независимо от государственного надзора или рутины протоптанных путей. Право не служить, быть «сам большой» (VI, 201) и оставаться верным «науке первой» чтить самого себя (III, 1, 193) стало заповедью зрелого П. Известно, как упорно заставлял Николай I служить Вяземского в министерстве финансов, Герцена — в провинциальной канцелярии, Полежаева — в солдатах, и к каким трагическим последствиям привела самого П придворная служба.

В свете сказанного видно, во-первых, что то, что Онегин никогда не служил, не имел чина, не было неважным и случайным признаком — это важная и заметная современникам черта. Во-вторых, черта эта по-разному просматривалась в свете различных культурных перспектив, бросая на героя то сатирический, то глубоко интимный для автора отсвет.

Не менее бессистемный характер носило образование молодой дворянки. Схема домашнего воспитания была та же, что и при начальном обучении мальчика-дворянина: из рук крепостной нянюшки, заменявшей в этом случае крепостного дядьку, девочка поступала под надзор гувернантки — чаще всего француженки, иногда англичанки. В семьях, где нанять хорошую гувернантку не было средств, а дать девушке образование все же считали необходимым (немало было и дворянок, получивших лишь самое начальное образование от какого-нибудь сельского дьячка и едва умеющих читать и писать), прибегали к помощи пансионов.

Наиболее известными государственными учебными заведениями этого типа были Смольный институт благородных девиц и аналогичный ему Екатерининский институт. Эти привилегированные закрытые учебные заведения имели специфический характер. С одной стороны, состав их в значительной мере пополняли девушки из малообеспеченных дворянских семей, родители которых смогли найти заступников при дворе. С другой — определенной части выпускниц были обеспечены придворные должности фрейлин или выгоды, связанные с личным покровительством императрицы Марии Федоровны. Сделавшись после смерти Екатерины II покровительницей этих учебных заведений, Мария Федоровна внесла в их жизнь мелочную опеку. Она «осматривала с ног до головы, ей показывались руки, зубы, уши» (Смирнова-Россет А. О. Автобиография. М., 1931, с. 82).

Другую возможность представляли частные пансионы. Именно такое воспитание П дал героине поэмы «Граф Нулин»:

…к несчастью,

Наталья Павловна совсем

Своей хозяйственною частью

Не занималася; затем,

Что не в отеческом законе

Она воспитана была,

А в благородном пансионе

У эмигрантки Фальбала

(V, 4).

В мемуарах той поры мы находим интересные описания таких пансионов. В качестве особого предмета там преподавались светские манеры, причем тренировка строилась по всем правилам театральных репетиций: воспитанницы в учебных сценках разучивали типичные ситуации светского поведения.

«Начальница встречала их в большом рекреационном зале и заставляла проделывать различные приемы из светской жизни.

— Ну, милая, — говорила начальница, обращаясь к воспитаннице, — в вашем доме сидит гость — молодой человек. Вы должны выйти к нему, чтобы провести с ним время. Как вы это должны сделать? <…>

Затем девицы то будто провожали гостя, то будто давали согласие на мазурку, то садились играть, по просьбе кавалера, то встречали и видались с бабушкой или с дедушкой» (Карпов В. Н. Ук. соч., с. 142–143).

Таким образом вырабатывался тип двойного поведения — театрализованного в «парадных» ситуациях и «помещичьего» в обыденных, причем первое доминировало до замужества, второе — после.

П колебался в том, какой тип воспитания дать дочерям Прасковьи Лариной. Иронические строки «Графа Нулина» были написаны в сроки, близкие к работе над центральными главами романа, в которых затрагивалась тема образования Татьяны и Ольги. Однако глубокая разница в отношении автора к героиням этих двух произведений исключала возможность одинакового воспитания. Первоначально П думал вообще дать своим героиням чисто отечественное образование:

Ни дура Английской породы

Ни своенравная Мамзель

(В России по уставам [моды] Необходимые досель)

Не баловали Ольги милой

Фадеевна рукою — хилой

Ее качала колыбель

Стлала ей детскую постель

Помилуй мя читать учила

Гуляла с нею, средь ночей

Бову рассказывала ей

(VI, 287–288).

Однако в дальнейшем (одновременно с перенесением сюжетного акцента с Ольги на Татьяну) характер воспитания изменился. Культурный облик Татьяны был приближен к кругозору соседок автора по Михайловскому — тригорских барышень. Хотя П и сделал старшую Ларину тезкой Прасковьи Осиповой, это были, конечно, женщины совершенно различного культурного склада. Дочь Вындомского, сотрудника «Беседующего гражданина», ученика Н. И. Новикова и знакомого А. Н. Радищева, Осипова не только смогла добиться, чтобы ее дочери в Псковской губернии выросли литературно образованными, владеющими французским и английским языками, но и сама, зрелой женщиной, продолжала свое образование. Этим она нарушила твердое убеждение своей среды, что самоцельный интерес к науке достоин лишь разночинца, дворянин же учится до получения первого чина, а дворянка — лишь до замужества (вернее, до начала выездов «в свет»). Нарушение этого правила позволялось лишь в отдельных случаях как чудачество большого вельможи или «академика в чепце».

Показательно, однако: засвидетельствовав, что Татьяна в совершенстве знала французский язык, и, следовательно, заставив нас предполагать наличие в ее жизни гувернантки-француженки, автор предпочел прямо не упомянуть об этом ни разу.

Подчеркивая в поведении Татьяны естественность, простоту, верность себе во всех ситуациях и душевную непосредственность, П не мог включить в воспитание героини упоминание о пансионе.

Интересы и занятия дворянской женщины

На общем фоне быта русского дворянства начала XIX века «мир женщины» выступал как некоторая обособленная сфера, обладавшая чертами известного своеобразия. Образование молодой дворянки было, как правило, более поверхностным и значительно чаще, чем для юношей, домашним. Оно обычно ограничивалось навыком бытового разговора на одном-двух иностранных языках (чаще всего это бывали французский и немецкий, знание английского языка уже свидетельствовало о более чем обычном уровне образования), умением танцевать и держать себя в обществе, элементарными навыками рисования, пения и игры на каком-либо музыкальном инструменте и самыми начатками истории, географии и словесности. Конечно, бывали и исключения. Так, Г. С. Винский в Уфе в первые годы XIX века обучал 15-летнюю дочь С. Н. Левашова: «Скажу, не хвастаясь, что Наталья Сергеевна через два года понимала столько французский язык, что труднейших авторов, каковы: Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли — переводила без словаря; писала письма со всею исправностию правописания; историю древнюю и новую, географию и мифологию знала также достаточно» (Винский Г. С. Мое время. СПб., <1914>, с. 139). Значительную часть умственного кругозора дворянской девушки начала XIX в. определяли книги. В этом отношении в последней трети XVIII в. — в значительной мере усилиями Н. И. Новикова и H. M. Карамзина — произошел поистине поразительный сдвиг: если в середине XVIII столетия читающая дворянка — явление редкостное, то поколение Татьяны можно было представить

…барышней уездной,

С печальной думою в очах,

С французской книжкою в руках

(VIII, V, 12–14).

Еще в 1770-е гг. на чтение книг, в особенности романов, часто смотрели как на занятие опасное и для женщины не совсем приличное. А. Е. Лабзину — уже замужнюю женщину (ей, правда, было неполных 15 лет!), отправляя жить в чужую семью, наставляли: «Ежели тебе будут предлагать книги какие-нибудь для прочтения, то не читай, пока не просмотрит мать твоя <имеется в виду свекровь. — Ю. Л.>. И когда уж она тебе посоветует, тогда безопасно можешь пользоваться» (Лабзина А. Е. Воспоминания. СПб., 1914, с. 34). В дальнейшем Лабзина провела некоторое время в доме Херасковых, где ее «приучили рано вставать, молиться богу, утро заниматься хорошей книгой, которые мне Давали, а не сама выбирала. К счастью, я еще не имела случая читать романов, да и не слыхала имени сего. Случалось раз начали говорить о вышедших вновь книгах и помянули роман, и я уж несколько раз слышала. Наконец спросила у Елизаветы Васильевны <Е. В. Херасковой, жены поэта. — Ю. Л.> о каком она все говорит Романе, а я его у них никогда не вижу» (там же, с. 47–48). В дальнейшем Херасковы, видя «детскую невинность и во всем большое незнание» Лабзиной, отсылали ее из комнаты, когда речь заходила о современной литературе. Существовали, конечно, и противоположные примеры: мать Леона в «Рыцаре нашего времени» Карамзина оставляет герою в наследство библиотеку, «где на двух полках стояли романы» (Карамзин, 1, 764). Молодая дворянка начала XIX в. — уже, как правило, читательница романов. В повести некоего В. 3. (вероятно, В. Ф. Вельяминова-Зернова) «Князь В-ский и княгиня Щ-ва, или Умереть за отечество славно, новейшее происшествие во времена кампании французов с немцами и россианами 1806 года, российское сочинение» описывается провинциальная барышня, живущая в Харьковской губернии (повесть имеет фактическую основу). Во время семейного горя — брат погиб под Аустерлицем — эта прилежная читательница «произведений ума Радклиф, Дюкредюмениля и Жанлис,[9] славных романистов нашего времени» (цит. соч. ч. I, с. 58), предается любимому занятию: «Взяв наскоро «Удольфские таинства», забывает она непосредственно виденные сцены, которые раздирали душу ее сестры и матери <…> За каждым кушаньем читает по одной странице, за каждою ложкою смотрит в разгнутую перед собою книгу. Перебирая таким образом листы, постоянно доходит она до того места, где во всей живости романического воображения представляются мертвецы-привидения; она бросает из рук ножик и, приняв на себя испуганный вид, нелепые строит жесты» (там же, с. 60–61). О распространении чтения романов среди барышень начала XIX в. см. также: Сиповский В. В. Очерки из истории русского романа, т. I, вып. 1. СПб., 1909, с. 11–13.

Образование молодой дворянки имело главной целью сделать из девушки привлекательную невесту. Характерны слова Фамусова, откровенно связывающего обучение дочери с будущим ее браком:

Дались нам эти языки!

Берем же побродяг, и в дом, и по билетам,

Чтоб наших дочерей всему учить, всему

И танцам! и пенью! и нежностям! и вздохам!

Как будто в жены их готовим скоморохам

(I, 4).

Естественно, что со вступлением в брак обучение прекращалось.

В брак молодые дворянки в начале XIX в. вступали рано. Правда, частые в XVIII в. замужества 14- и 15-летних девочек начали выходить из обычной практики, и нормальным возрастом для брака сделались 17–19 лет.[10] Однако сердечная жизнь, время первых увлечений молодой читательницы романов, начинались значительно раньше. И окружающие мужчины смотрели на молодую дворянку как на женщину уже в том возрасте, в котором последующие поколения увидали бы в ней лишь ребенка. Жуковский влюбился в Машу Протасову, когда ей было 12 лет (ему шел 23-й год). В дневнике, в записи 9 июля 1805 г., он спрашивает сам себя: «…можно ли быть влюбленным в ребенка?» (см.: Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения». СПб., 1904, с. 111). Софье в момент действия «Горя от ума» 17 лет, Чацкий отсутствовал три года, следовательно, влюбился в нее, когда ей было 14 лет, а может быть, и ранее, поскольку из текста видно, что до отставки и отъезда за границу он некоторое время служил в армии и определенный период жил в Петербурге («Татьяна Юрьевна рассказывала что-то, Из Петербурга воротясь, С министрами про вашу связь…» — III, 3). Следовательно, Софье было 12–14 лет, когда для нее и Чацкого наступила пора

Тех чувств, в обоих нас движений сердца тех,

Которые во мне ни даль не охладила,

Ни развлечения, ни перемена мест.

Дышал, и ими жил, был занят беспрерывно!

(IV, 14).

Наташе Ростовой 13 лет, когда она влюбляется в Бориса Друбецкого и слышит от него, что через четыре года он будет просить ее руки, а до этого времени им не следует целоваться. Она считает по пальцам: «Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать» («Война и мир», т. I, ч. 1, гл. X). Эпизод, описанный И. Д. Якушкиным (см.: Пушкин в воспоминаниях современников, 1, 363), выглядел в этом контексте вполне обычно. Шестнадцатилетняя девушка — уже невеста, и к ней можно свататься. В этой ситуации определение девушки как «ребенка» отнюдь не отделяет ее от «возраста любви». Слова «ребенок», «дитя» входили в бытовой и поэтический любовный лексикон начала XIX в. Это следует иметь в виду, читая строки вроде: «Кокетка, ветреный ребенок» (V, XLV, 6).

Выйдя замуж, юная мечтательница часто превращалась в домовитую помещицу-крепостницу, как Прасковья Ларина, в столичную светскую даму или провинциальную сплетницу. Вот как выглядели провинциальные дамы в 1812 г., увиденные глазами умной и образованной москвички М. А. Волковой, обстоятельствами военного времени заброшенной в Тамбов: «Все с претензиями, крайне смешными. У них изысканные, но нелепые туалеты, странный разговор, манеры как у кухарок; притом они ужасно жеманятся, и ни у одной нет порядочного лица. Вот каков прекрасный пол в Тамбове!» (Двенадцатый год в воспоминаниях и переписке современников. Сост. В. В. Каллаш. М., 1912, с. 275). Ср. с описанием общества провинциальных дворянок в EO:

Но ты — губерния Псковская

Теплица юных дней моих

Что может быть, страна глухая

Несносней барышень твоих?

Меж ими нет — замечу кстати

Ни тонкой вежливости знати

Ни [ветрености] милых шлюх

Я уважая русский дух,

Простил бы им их сплетни, чванство

Фамильных шуток остроту

Порою зуб нечистоту

[И непристойность и] жеманство

Но как простить им [модный] бред

И неуклюжий этикет

(VI, 351).

В другом месте автор подчеркнул умственную отсталость провинциальных дам, даже по сравнению с отнюдь не высокими критериями образования и глубокомыслия провинциальных помещиков:

…разговор их милых жен

Гораздо меньше был умен

(II, XI, 13–14).

И все же в духовном облике женщины были черты, выгодно отличавшие ее от окружающего дворянского мира. Дворянство было служилым сословием, и отношения службы, чинопочитания, должностных обязанностей накладывали глубокую печать на психологию любого мужчины из этой социальной группы. Дворянская женщина начала XIX в. значительно меньше была втянута в систему служебно-государственной иерархии, и это давало ей большую свободу мнений и большую личную независимость. Защищенная к тому же, конечно, лишь до известных пределов, культом уважения к даме, составлявшим существенную часть понятия дворянской чести, она могла в гораздо большей мере, чем мужчина, пренебрегать разницей в чинах, обращаясь к сановникам или даже к императору. Это в соединении с общим ростом национального самосознания в среде дворянства после 1812 г. позволило многим дворянкам возвыситься до подлинного гражданского пафоса. Письма уже упомянутой М. А. Волковой к ее петербургской подруге В. И. Ланской в 1812 г. свидетельствуют, что П, создавая в «Рославлеве» образ Полины — экзальтированно патриотической и мечтающей о героизме девушки, полной гордости и глубокого чувства независимости, смело идущей наперекор всем предрассудкам общества, — мог опираться на реальные жизненные наблюдения. См., например, письмо Волковой от 27 ноября 1812 г.: «…я не могу удержать своего негодования касательно спектаклей и лиц, их посещающих. Что же такое Петербург? Русский ли это город, или иноземный? Как это понимать, ежели вы русские? Как можете вы посещать театр, когда Россия в трауре, горе, развалинах и находилась на шаг от гибели? И на кого смотрите вы? На французов, из которых каждый радуется нашим несчастьям?! Я знаю, что в Москве до 31 августа открыты были театры, но с первых чисел июня, т. е. со времени объявления войны, у подъездов их виднелись две кареты, не более. Дирекция была в отчаянии, она разорялась и ничего не выручала <…> Чем более я думаю, тем более убеждаюсь, что Петербург вправе ненавидеть Москву и не терпеть всего в ней происходящего. Эти два города слишком различны по чувствам, по уму, по преданности общему благу, для того, чтобы сносить друг друга. Когда началась война, многие особы, будучи не хуже ваших красивых дам, начали часто посещать церкви и посвятили себя делам милосердия…» (цит. соч., с. 273–274).

Показательно, что предметом критики становится не всякая форма увеселения, а именно театр. Здесь сказывается традиционное отношение к театральным зрелищам, как времяпровождению, несовместимому с порой покаяния, а година национальных испытаний и несчастий воспринимается как время обращения к своей совести и покаяния.[11]

Последствия петровской реформы не в одинаковой мере распространялись на мир мужского и женского быта, идей и представлений — женская жизнь и в дворянской среде сохранила больше традиционных черт, поскольку более была связана с семьей, заботами о детях, чем с государством и службой. Это влекло за собой то, что жизнь дворянки имела больше точек соприкосновения с народной, чем существование ее отца, мужа или сына. Поэтому глубоко не случайно то, что после 14 декабря 1825 г., когда мыслящая часть дворянской молодежи была разгромлена, а новое поколение интеллигентов-разночинцев еще не появилось на исторической арене, именно женщины-декабристки выступили в роли хранительниц высоких идеалов независимости, верности и чести.

Дворянское жилище и его окружение в городе и поместье

Место действия играет в пушкинском романе большую и совершенно специфическую роль. События все время развиваются в каком-либо конкретном пространстве: в Петербурге, в Москве, в деревне, на почтовом тракте. При этом характер событий оказывается тесно связанным с местом, в котором они развертываются. Более того, в такой же мере, в какой Петербург является «своим» пространством для Онегина, деревня — органичный мир Татьяны, и, как Онегин в деревне остается временным гостем, заезжим посетителем, проникнувшим в чужое пространство, так Татьяна чужая в Москве — в доме тетки и в зале Благородного собрания и в Петербурге в собственном доме. Если в деревенском мире Татьяны герой остался равнодушным к трогательному признанию героини, то в «онегинском» пространстве его собственное объяснение не встретило сочувствия. Конечно, отношение героев к тому типичному для них окружению, которое дано для Онегина в первой главе, а для Татьяны во второй — пятой, не статично. Татьяна в Петербурге тоскует по «бедному жилищу», но Петербург это не только «ветошь маскарада», светский и придворный «омут». Салон Татьяны — оазис высокой культуры, духовного аристократизма, это «пушкинский мир». Простота и естественность поведения людей здесь перекликаются с простотой истинной народности, и это делает переход Татьяны в столичный мир, в одном отношении, безусловно, насильственным, в другом — естественным и органичным.

Одновременно и Онегин в конце романа не так соотносится с петербургским миром, как в начале: из «петербургского» героя он превратился в скитальца, для которого «своего» пространства нет вообще. И в родном для него Петербурге

Для всех он кажется чужим…

(VIII, VII, 7).

Если «свой» мир Татьяны — это мир, к которому героиня принадлежит духовно и куда она хотела бы вернуться, то «свой» мир Онегина — мир, из которого он хочет бежать.

Даже из этого обзора видно, сколь значительное место в романе занимает окружающее героев пространство, которое является одновременно и географически точным, и несет метафорические признаки их культурной, идеологической, этической характеристики. Ясно, какое значение получает понимание всех деталей пространственного мира романа.

И в этом отношении, как и в других, роман П не является описательным. Автор почти нигде не дает детальных картин места действия, не описывает интерьера домов. Твердо зная, что читатель его знаком и с видом, и с внутренним убранством обычного помещичьего дома в деревне, и с интерьером петербургского аристократического особняка на набережной Невы, он делает лишь скупые указания:

…легче тени

Татьяна прыг в другие сени

(III, XXXVIII, 5–6);

В передней толкотня, тревога;

В гостиной встреча новых лиц…

(V, XXV, 9-10);

…для гостей

Ночлег отводят от сеней

До самой девичьи

(VI, 1,10–12);

Нет ни одной души в прихожей.

Он в залу; дальше: никого.

Дверь отворил он

(VIII, XL, 6–8).

По этим указаниям читатель пушкинской эпохи легко восстанавливал картину. Это соответствовало поэтике П. Л. Н. Толстой смотрит на мир, им изображаемый, глазами внешнего, впервые попавшего сюда наблюдателя, превращая тем самым читателя в «естественного человека», который должен объяснить себе смысл и значение каждой детали (отсюда подробность и «отстраненность» описаний). П строит образ читателя как давнего знакомого, «своего» в авторском мире, которому не надо ничего детально описывать достаточно указать или намекнуть. Но именно такое знакомство с внетекстовым миром романа отсутствует у современного нам читателя. А это заставляет комментировать опущенные в EO, но понятные и возникавшие в сознании современников картины.

Весь пространственный мир романа (если исключить «дорогу», о которой речь пойдет отдельно) делится на три сферы: Петербург, Москва, деревня.

Онегинский Петербург имеет весьма определенную географию. То, какие районы столицы упоминаются в тексте, а какие остались за его пределами, раскрывает нам смысловой образ города в романе. Так, в EO не упоминается хорошо известная поэту Коломна, где, по выражению Гоголя, «не столица, и не провинция», «все тишина и отставка» («Портрет») — мир, знакомый П по личным впечатлениям и описанный в «Домике в Коломне», «Медном всаднике». Но не упомянуты и черты пейзажа «военной столицы»: Марсово поле (Царицын луг) с его парадами и «эскадра на реке». Антитеза Зимнего дворца и Петропавловской крепости дана в тексте лишь глубоко зашифрованным намеком, сделать который понятнее автор собирался при помощи картинки — внетекстового ключа к тексту.

Реально в романе представлен лишь Петербург аристократический и щегольской. Это Невский проспект, набережная Невы, Миллионная (ныне ул. Халтурина), видимо, набережная Фонтанки (вряд ли гувернер водил мальчика Евгения в Летний сад издалека), Летний сад, Малая Морская (ныне ул. Гоголя) — «Лондонская гостиница», Театральная площадь.

Онегин в первой главе, видимо живет на Фонтанке. Район этот был прекрасно знаком автору: здесь в доме А. Н. Голицына (ныне № 20) проживали в 1820-е гг. братья Тургеневы, в нынешнем доме № 25, принадлежавшем тогда Катерине Федоровне Муравьевой (матери декабриста Никиты Муравьева — «осторожного Никиты»), жил H. M. Карамзин, здесь бывали многие декабристы, жил К. Н. Батюшков. Нынешний дом № 16 в 1820-е гг. принадлежал князю В. П. Кочубею — блестящему, хотя и ничтожному представителю бюрократии начала XIX в. В доме Кочубея проживала его родственница Н. К. Загряжская, внучатой племянницей которой была H. H. Гончарова и разговоры которой П записывал в 1830-е гг. На Фонтанке же жил отец Пестеля — почт-директор и сибирский генерал-губернатор, отставленный от службы за чудовищные злоупотребления. Это был район аристократических особняков. Такой же была и Миллионная улица, упомянутая в первой главе.

Дом князя N находился на набережной Невы (Онегин, отправившийся «к своей Татьяне» — VIII, XL, 3, «несется вдоль Невы в санях» — VIII, XXXIX, 10). Здесь располагались дворцы и особняки высшей аристократии — Лавалей, Воронцовых-Дашковых и др. Когда граф Андрей Шувалов посватался к смертельно больной Софье Нарышкиной (внебрачной дочери императора Александра I), царь дал ей приданое — дом на набережной и капитал, приносящий дохода 25 тысяч ассигнациями (хотя современники были поражены его скупостью, это все же было «царское» приданое). О. А. Жеребцова (урожденная Зубова, сестра известного фаворита Екатерины II) продала в 1830 г. дом на Английской набережной за 200000 руб. ассигнациями. За три года она два раза меняла местожительство («не любила долго жить в одном доме», — вспоминает ее домашний карлик И. Якубовский; см.: Карлик фаворита. История жизни Ивана Якубовского. Munchen, 1968, S. 158), но неизменно арендовала особняки на Английской набережной.

Доминирующими элементами городского пейзажа в Петербурге, в отличие от Москвы, были не замкнутые в себе, территориально обособленные особняки или городские усадьбы, а улицы и четкие линии общей планировки города. Хотя Петербург был задуман как «европейский» город и именно как таковой противопоставлялся Москве, внешний вид его не напоминал облика европейских городов XVIII — начала XIX вв. В отличие от крупных исторических городов Европы, Петербург никогда не был окружен стенами, ограничивающими площадь застройки. Поэтому ограничений на размеры фасада и ширину улиц, определявших облик всех европейских средневековых городов, в Петербурге не было. Почти одновременная застройка всего города (по сравнению с хронологией роста других европейских столиц) придавала ему характер упорядоченности, стройности и однообразия.

Жизнь в собственном доме была доступна в Петербурге (в тех его районах, которые упоминаются в EO) лишь очень богатым людям. Тип внутренней планировки такого дома приближался к дворцовому. Большинство тех людей, которые в Москве выстроили бы или наняли целый особняк, в ПетербургеЕсли «свой» мир Татьяны — это мир, к которому героиня принадлежит духовно и куда она хотела бы вернуться, то «свой» мир Онегина — мир, из которого он хочет бежать.). довольствовались наемной квартирой. Квартиры эти могли быть роскошными: так, молодой конногвардейский корнет поэт-декабрист А. И. Одоевский занимал квартиру из восьми комнат — целый этаж в доме Булатова на Исаакиевской площади. Зато его двоюродный брат — известный писатель и критик В. Ф. Одоевский — перебравшийся после женитьбы в дом своей тещи Ланской (на углу Мошкова пер. и Миллионной), занял во флигеле скромную и тесную квартиру, которую его друг Плетнев именовал чердаком.

Планировка петербургского дома в начале XIX в., как правило, предполагала вестибюль, куда выходили двери из швейцарской и других служебных помещений. Отсюда лестница вела в бельэтаж, где располагались основные комнаты: передняя, зала, гостиная, из которой, как правило, шли двери в спальню и кабинет. Такова планировка дома графини в «Пиковой даме» (в основу положен реальный план дома княгини Н. П. Голицыной на Малой Морской, ныне ул. Гоголя 10):[12] «…Германн ступил на графинино крыльцо и взошел в ярко освещенные сени. Швейцара не было. Германн взбежал по лестнице, отворил двери в переднюю, и увидел слугу, спящего под лампою, в старинных, запачканных креслах. Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освещала их из передней. Германн вошел в спальню» (VIII, I, 239). Онегин во время последнего свидания с Татьяной также проходит всю анфиладу помещений вплоть до интимных внутренних покоев (прихожую, залу, гостиную) и, отворив дверь в кабинет или спальню, застает Татьяну:

Нет ни одной души в прихожей.

Он в залу; дальше

<т. е. в гостиную. — Ю. Л.>:

никого.

Дверь отворил он. Что ж его

С такою силой поражает?

Княгиня перед ним, одна,

Сидит, не убрана, бледна…

(VIII, XL, 6-11).

Н. А. Полевой в рецензии на последнюю главу романа писал с излишней определенностью об Онегине «В последний раз читатель видит его в спальне Татьяны, уже княгини» («Московский Телеграф», 1832, № 1, с. 118). Автор поступил тоньше, чем его критик: он, указав, что действие происходит во внутренней, непарадной части дома, не определил комнаты, полностью сняв тот оттенок скандальности, который придал своему пересказу Полевой.

Набор: зала, гостиная, спальня, кабинет — был устойчивым и выдерживался и в деревенском помещичьем доме.

Московский пейзаж строится в романе принципиально иначе, чем петербургский: он рассыпается на картины, здания, предметы. Улицы распадаются на независимые друг от друга дома, будки, колокольни. Длинное и детальное путешествие Лариных через Москву составляет одно из самых пространных описаний в EO (ему посвящены четыре строфы; П увеличил их счет до пяти, прибавив «пустой номер» XXXIX-й строфы и этим создав впечатление, что «утомительная прогулка» (VII, XL, 1) длилась еще дольше). Оно резко отличается от краткой эскизности петербургских зарисовок. «Правильность» петербургского пейзажа подчеркнута тем, что он дается с точки зрения прекрасно знающего его и привыкшего к нему наблюдателя, которому достаточно кратких намеков, чтобы восстановить картину. Москва же показана глазами внешнего наблюдателя:

У Тани в шумной сей прогулке

Все в голове кругом идет…

(VI. 452).

Характерной чертой московского пейзажа было то, что доминирующими ориентирами в городе были не цифровые и линейные координаты улиц и домов, а отдельные, замкнутые мирки: части города, церковные приходы и городские усадьбы с домами-особняками, отнесенными с «красной линии» улицы в глубь сада или парка и окруженными хозяйственными постройками, флигелями и сараями. Каждая такая усадьба составляла особую самодовлеющую структуру в плане города. Правда, после пожара 1812 г. характер городской застройки несколько изменился. В 1813 г. была организована «Комиссия для строений города Москвы», которая внесла известную унификацию в тип московского барского особняка. Но и вынесенные на красную линию улицы фасады домов не изменили основного. Строения стояли не в глубине усадьбы, а вдоль фронта улицы, создавая единую линию, однако, застройка все равно не была непрерывной: каждый дом был отдельной архитектурной, бытовой и владельческой единицей и, как правило, окружен был зеленью (которая в Петербурге не сочеталась с домами, а составляла отдельные массивы в общем ансамбле города).[13]

Административная стройность, тяготение к архитектурным ансамблям Петербурга и уютная пестрота, расчлененность, патриархальная замкнутость московского мира нашли разительное воплощение и в системе адресов. Петербург был городом чисел и координат, Москва — городом собственных имен.

«С конца XVIII века и до 1834 года в Петербурге существовала валовая нумерация домов в пределах каждой полицейской части и квартала. Эта нумерация не всегда была последовательна и в быту почти не употреблялась. С 1834 г. была введена нумерация каждой улицы, четной и нечетной стороны раздельно…» (Рейсер С. А. Революционные демократы в Петербурге. Л., 1957, с. 135). Однако адрес, как правило, начинался указанием на улицу или полицейскую часть, к которой относится дом. В московских адресах после указания района города следовал, как правило, церковный приход. П точно следовал этому: в обоих случаях, когда в романе фигурирует московский адрес, как отправная точка указана церковь, к приходу которой он относится: «У Харитонья в переулке» (VII, XL, 3), «Живет у Симеона» (VII, XLI, 12).

Автор сознательно провез Татьяну и через окраины, и через центр Москвы: от Петровского замка, стоявшего вне черты города, через Тверскую заставу, по Тверской-Ямской, Триумфальной (ныне Маяковского) площади, Тверской (ныне ул. Горького), мимо Страстного монастыря (на месте которого теперь Пушкинская пл.), далее, вероятно, по Камергерскому переулку (ныне проезд Художественного театра), пересекая Большую Дмитровку (ул. Пушкина), по Кузнецкому мосту («Мелькают <…> магазины моды») и Мясницкой (ныне ул. Кирова) до Харитоньевского переулка.

Магазины мод были сосредоточены на Кузнецком мосту — это были французские лавки «Аме, Арман, Венсен, Моро, Пансмаль, Шальме, Шеню и пр.» (Щукинский сб., вып. 2. М., 1903, с. 5).

Число французских модных лавок на Кузнецком мосту было очень велико, а состав их постоянно менялся. Различные мемуаристы приводят разные списки имен наиболее выдающихся поставщиц мод. Сопоставляя 1820-е гг. с 1850-ми, М. Д. Бутурлин писал: «Не знаю, от чего случилось, что маршанд-де-модный элемент окончательно вытеснен с Кузнецкого моста. В былое время он запружен был мадамами Лебур, Юрсюль, Буасель, Софиею Бабен, Лакомб, Леклер и их менее знаменитыми конкурентками…» (Бутурлин, с. 437).

Значительная часть действия романа сосредоточена в деревенском доме помещика XIX в. Описание типичного помещичьего дома находим в записках М. Д. Бутурлина: «С архитектурною утонченностию нынешних вообще построек, при новых понятиях о домашнем комфорте, исчезли повсюду эти неказистые дедовские помещичьи домики, все почти серо-пепельного цвета, тесовая обшивка и тесовые крыши коих никогда не красились <…> В более замысловатых деревенских постройках приклеивались, так сказать, к этому серому фону четыре колонны с фронтонным треугольником над ними. Колонны эти были у более зажиточных оштукатуренные и вымазанные известью так же, как и их капители; у менее достаточных помещиков колонны были из тощих сосновых бревен без всяких капителей. Входное парадное крыльцо, с огромным выдающимся вперед деревянным навесом и двумя глухими боковыми стенами в виде пространной будки, открытой спереди. Внутреннее устройство было совершенно одинаково везде; оно повторялось без всяких почти изменений в Костромской, Калужской, Орловской, Рязанской и прочих губерниях и было следующее. В будке парадного крыльца была боковая дверь в ретирадное место (всегда, конечно, холодное), и потому вход в дом не всегда отличался благовонием. После передней был длинный зал, составляющий один из углов дома, с частыми окнами в двух стенах и потому светлый как оранжерея. В глухой капитальной стене зала было двое дверей; первая, всегда низкая, вела в темный коридор, в конце коего была девичья и черный выход на двор. Вторая дверь зала, большого размера и в уровень с верхом окон, вела в гостиную; такого же размера дверь вела из гостиной в кабинет или в хозяйскую спальню, составляющую другой угол дома. Эти две комнаты и поперечная часть зала были обращены к цветнику, а за неимением такового к фруктовому саду; фасад же этой части дома состоял из семи огромных окон, два из них были в зале, три в гостиной (среднее впрочем превращалось летом в стеклянную дверь со спуском в сад), а остальные два окна в спальне. Убранство гостиной было также одинаково во всех домах. В двух простенках между окнами висели зеркала, а под ними тумбочки или ломберные столы. В середине противоположной глухой стены стоял неуклюжий, огромный с деревянною спинкою и боками диван (иногда, впрочем, из красного дерева); перед диваном овальный большой стол, а по обеим сторонам дивана симметрически выходили два ряда неуклюжих кресел <…> Вся эта мебель была набита как бы ореховою шелухою и покрыта белым коленкором, как бы чехлами для сбережения под нею материи, хотя под коленкором была нередко одна толстейшая пеньковая суровая ткань. Мягкой мебели и в помине тогда не было; но в кабинете или спальне нередко стояла полумягкая клеенчатая зеленая софа, и там же в углу этажерка с лучшим хозяйским чайным сервизом, затейливыми дедушкиными бокалами, фарфоровыми куколками и с подобными безделюшками. Обои были тогда еще редко в ходу; у более зажиточных стены были окрашены желтою вохрою…» (Бутурлин, с. 403–405).

Такова «сцена», на которой развертывалось действие второй — седьмой глав романа. Так, в строфе XVII седьмой главы мы находим Татьяну сначала в зале онегинского дома, где ей бросаются в глаза «кий на бильярде» и манежный хлыстик на канапе. Сообщение: «Таня дале» — указывает, что героиня перешла в гостиную, где продолжаются объяснения Анисьи:

…А вот камин;

Здесь барин сиживал один.XVIII

Здесь с ним обедывал зимою

Покойный Ленский, наш сосед.

В связи с упоминанием камина уместно сослаться на того же Бутурлина, вспоминавшего: «Оба внутренние угла гостиной были перерезаны наискосок двумя печьми (не всегда изразцовыми, а часто кирпичными); они отапливали задними своими зеркалами зал и спальню» (Бутурлин, с. 404). В доме Онегина одна из этих печей была переделана в камин.

Далее Анисья проводит Татьяну в «барский кабинет».

Сходная планировка, видимо, и в доме Лариных. Действие XXXVII строфы третьей главы происходит в гостиной:

Смеркалось; на столе блистая

Шипел вечерний самовар…

«Заветный вензель О да Е» (III, XXXVII, 14) Татьяна писала на окне фасадной стены, выходившем в сторону парадного крыльца. Через это окно она и увидела подъезжающего Евгения. Она бросилась через дверь, ведущую в коридор, и черный ход в сад.

Фасадная часть дома, заключающая залу и парадные комнаты, была одноэтажной. Однако комнаты, находившиеся по ту сторону коридора: девичья и другие помещения — были значительно ниже. Это позволяло делать вторую половину здания двухэтажной.

В помещичьих домах, претендовавших на большую роскошь, чем «серенькие домики», охарактеризованные Бутурлиным, и приближавшихся по типу к московским особнякам, передние высокие комнаты были парадными. Жилые помещения, расположенные по другую сторону коридора и на втором этаже, имели низкие потолки и обставлялись гораздо проще. Онегин поселился не в «высоких покоях» (II, II, 5), а там, где его дядя «лет сорок с ключницей бранился», где «все было просто» (II, III, 3, 5) — в задних жилых покоях.

На втором этаже часто располагались детские. Там и жили барышни Ларины. В комнате Татьяны был балкон:

Она любила на балконе

Предупреждать зари восход…

(II, XXVIII, 1–2).

Балкон был для П характерной приметой помещичьего дома (см. III, I, 403).

Барский дом виден издалека, из окон и с балкона его также открывались далекие виды. Дома провинциальных помещиков ставили крепостные архитекторы и безымянные артели плотников. Они глубоко усвоили одну из главных особенностей древнерусской архитектуры — умение поставить строение так, чтобы оно гармонично вписалось в пейзаж. Это делало такие постройки, наряду с церковными строениями и колокольнями, организующими точками того русского пейзажа, к которому привыкли П и Гоголь в своих дорожных странствиях. Дом ставился обычно не на ровном месте, но и не на вершине холма, открытой ветрам. Его строили, как правило, на склоне, так, что с одной стороны он казался стоящим на ровном месте (отсюда бывал обычно подъезд, и к дому вела липовая аллея), а с другой — открывался вид на скат холма, спуск к реке или озеру, на далекие горизонты. Так поставлены дом П в Михайловском и дом Осиповых в Тригорском. Не случайно Татьяна, приехавшая в Москву, была поражена отсутствием просторного вида из окна:

Садится Таня у окна.

Редеет сумрак; но она

Своих полей не различает:

Пред нею незнакомый двор.

Конюшня, кухня и забор

(VII, XLIII, 10–14).

День светского человека. Развлечения

День столичного дворянина имел некоторые типовые черты. Однако те признаки, которыми отмечен день офицера или департаментского чиновника, в романе не отмечены, и останавливаться на них в настоящем очерке не имеет смысла.

Онегин ведет жизнь молодого человека, свободного от служебных обязательств. Следует отметить, что количественно лишь немногочисленная группа дворянской молодежи Петербурга начала XIX в. вела подобную жизнь. Кроме людей неслужащих, такую жизнь могли себе позволить лишь редкие молодые люди из числа богатых и имеющих знатную родню маменькиных сынков, чья служба, чаще всего в министерстве иностранных дел, была чисто фиктивной. Тип такого молодого человека, правда, в несколько более позднее время, мы находим в мемуарах М. Д. Бутурлина, который вспоминает «князя Петра Алексеевича Голицына и неразлучного его друга Сергея (отчество забыл) Романова». «Оба они были статские, и оба, кажется, служили тогда по Министерству иностранных дел. Помню, что Петруша (как его звали в обществе) Голицын говаривал, que servant au ministere des affaires etrangeres il etait tres etranger aux affaires <непереводимая игра слов: французское «etrangere» означает и «иностранный» и «чужой» — «служа по министерству иностранных дел, я чужд всяких дел». — Ю. Л.>» (Бутурлин, с. 354).

Офицер-гвардеец в 1819–1820 гг. — в самый разгар аракчеевщины, — если он был в младших чинах (а по возрасту одногодок Онегина в эту пору, конечно, не мог рассчитывать на высокий чин, дающий известные облегчения в порядке каждодневной военной муштры — просмотр ряда биографий дает колебание в чинах между гвардейским поручиком и армейским подполковником), с раннего утра должен был находиться в своей роте, эскадроне или команде. Заведенный Павлом I солдатский порядок, при котором император в 10 часов вечера был в постели, а в пять утра — на ногах, сохранялся и при Александре I, любившем, кокетничая, повторять, что он «простой солдат».[14] «Венчанным солдатом» его именовал П в известной эпиграмме.