В историю отечественной словесности Розанов вошел и как замечательный историк литературы, острый и независимый критик, суждения которого лишены однозначности в оценке литературных явлений.

В историю отечественной словесности Розанов вошел и как замечательный историк литературы, острый и независимый критик, суждения которого лишены однозначности в оценке литературных явлений.

В статье «Возле русской идеи» (1911) Розанов не без основания утверждает, что русская литература, будучи «сплошным гимном униженному и оскорбленному человеку, открыла западному читателю эру нового нравственного миропонимания». Русские классики, по его мнению, внесли нечто совершенно новое во всемирную словесность: «Русская точка зрения на вещи совершенно не походит на французскую, немецкую, английскую; совершенно другая; она оспаривает их и почти хочется сказать — побеждает их. Русское воззрение на вещи, на лицо человеческое, на судьбу человеческую… все это выше, одухотвореннее, основательнее и благороднее. Вся сосредоточенность мысли, вся глубина, все проницания у нас относятся исключительно к душе человеческой, к судьбе человеческой, и здесь по красоте и возвышенности, по верности мысли Русские не имеют соперников». Именно в этом причина необыкновенного и исцеляющего воздействия отечественной классики на зарубежных читателей, воздействие «не на формы творчества, а на душу, разумеющую и чувствующую».

Однако, в целом, отношение Розанова к русской классике было неоднозначно. Тургенев, Толстой, Достоевский, Гончаров, по его словам, «возвели в перл нравственной красоты и духовного изящества слабого человека, безвольного, в сущности ничтожного человека, еще страшнее и глубже — безжизненного человека, который не умеет ни бороться, ни жить, ни созидать, ни вообще что-либо делать: а вот видите ли великолепно умирает и терпит!!!» («Мысли о литературе»).

Самые, пожалуй, резкие, почти злые слова в адрес русской классики содержатся в «Апокалипсисе нашего времени»: «По содержанию литература русская есть такая мерзость бесстыдства и наглости, — как ни единая литература. Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только “как они любили и о чем разговаривали”… Да уж давно мы писали в “золотой век своей литературы”: “Дневник лишнего человека”, “Записки ненужного человека”. Тоже — “праздного человека”. Выдумали “подполья” всякие… Мы как-то прятались от света солнечного, точно стыдясь за себя».

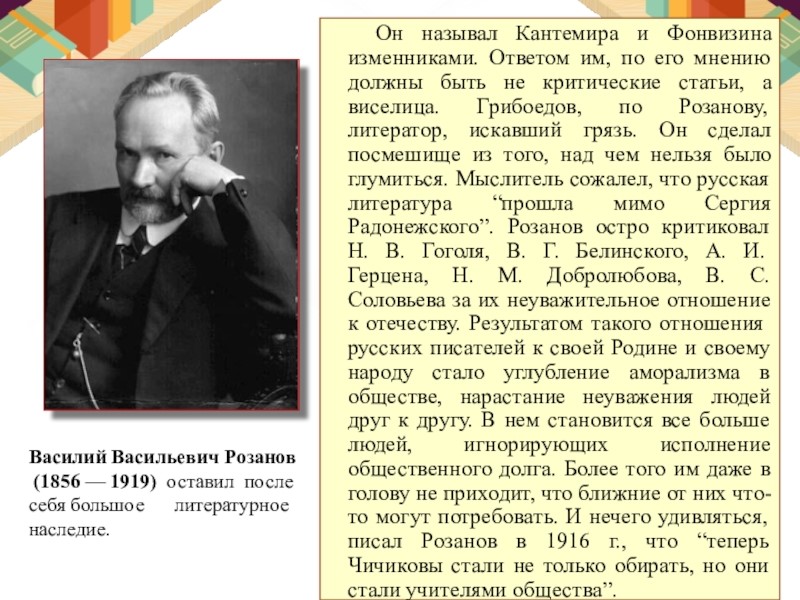

Главный порок отечественной литературы Розанов видел в «непонимании и отрицании» России, в том, что она, начиная с сатир Кантемира и Фонвизина, не просто хулила, но проклинала российскую действительность: «После того, как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова (“Обломов”), администрация у Щедрина (“Господа ташкентцы”) и история (“История одного города”), купцы у Островского, духовенство у Лескова (“Мелочи архиерейской жизни”), и, наконец, вот самая семья у Тургенева, русскому человеку не осталось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция».

Эти слова были написаны в 1918, а еще ранее, в 1911, Розанов писал, что послегоголевская литература подготавливала «конец России»: «Бунин в романе “Деревня” каждой строкой твердит: “Крестьянство — это ужас, позор и страдание”. То же говорит Горький о мещанах, то же гр. А. Н. Толстой — о дворянах… Ну, если правду они говорят, тогда России, в сущности, уже нет, одно пусто место, которое остается завоевать “соседнему умному народу”, как о том мечтал Смердяков в “Братьях Карамазовых”».

Особое внимание уделяет Розанов роли Гоголя и Лермонтова в литературной и духовной жизни России. Великого прозаика-сатирика и великого поэта-лирика Розанов называет необыкновенными точками в истории русского духовного развития. Оба они, по словам критика, имеют «паралеллизм себе в жизни здешней и какой-то нездешней. Но родной их мир — именно не здешний. Отсюда некоторое их отвращение к реальным темам…». Нет поэта более космичного и более личного, нежели Лермонтов, приходит к выводу Розанов и продолжает: «Звездное и царственное — этого нельзя отнять у Лермонтова; подлинно стихийное, “здешнее начало” — этого нельзя у него оспорить. Тут он знал больше нас, тут он владел большим, чем мы, и это есть просто факт его биографии и личности».

Называя Лермонтова метеором, свалившимся на землю, критик не устает повторять, что «материя Лермонтова была высшая, не наша, не земная», что, если бы он прожил еще несколько лет, он бы «выключил» Гоголя из русской литературы, и вся история России совершилась бы иначе: «И в пророческом сне я скажу, что мы потеряли “спасение России”. Потеряли. И до сих пор не находим его. И найдем ли — неведомо».

В Лермонтове была срезана, по Розанову, самая «кромка» нашей литературы. «Если бы судьба отпустила бы ему несколько лет земной жизни, он, несомненно, поднялся бы до пушкинской высоты и сделал бы невозможным Гоголя в русской литературе…».

Что же касается Гоголя, то Розанов признает его силу духа, сказавшуюся в «необозримых влияниях»: «Нет русского современного человека, частица души которого не была бы обработана и прямо сделана Гоголем». Пафос творчества Гоголя Розанов видит в «великой жалости к человеку». Даже гоголевский лиризм проникнут этой жалостью, скорбью, «незримыми слезами сквозь видимый смех». Подчеркивая, что Гоголь в русской литературе — это целая Реформация, критик отмечает у него необыкновенное чутье слова, неповторимый дух языка, особую завершенность и отделанность каждой фразы. «Перестаешь верить действительности, — признается Розанов. — Свет искусства, льющийся из него, заливает все. Теряешь осязание, зрение и веришь только ему».

Что же касается Гоголя, то Розанов признает его силу духа, сказавшуюся в «необозримых влияниях»: «Нет русского современного человека, частица души которого не была бы обработана и прямо сделана Гоголем». Пафос творчества Гоголя Розанов видит в «великой жалости к человеку». Даже гоголевский лиризм проникнут этой жалостью, скорбью, «незримыми слезами сквозь видимый смех». Подчеркивая, что Гоголь в русской литературе — это целая Реформация, критик отмечает у него необыкновенное чутье слова, неповторимый дух языка, особую завершенность и отделанность каждой фразы. «Перестаешь верить действительности, — признается Розанов. — Свет искусства, льющийся из него, заливает все. Теряешь осязание, зрение и веришь только ему».

Однако гоголевская магия слова имела для Розанова и свою оборотную сторону. Гоголь был для него не только гением языка, но и формы, что и позволило ему «с такой яркостью очертить и выразить “пошлость пошлого человека”, но не позволило выразить русского “одушевления”, “русской душевности”: “Состоит ли Русь и, главное, выросла ли она из мошенников или из Серафима Саровского и Сергия Радонежского” — это еще вопрос, и большой вопрос. Дело в том, что не Гоголь один, но вся русская литература прошла мимо Сергия Радонежского. А он (Сергий Радонежский) есть».

Анализируя повесть «Нос», Розанов подчеркивает, что, в сущности, в ней нет содержания, а если и есть, то «пустое, ненужное, неинтересное, не представляющее никакой важности». Что касается формы, т. е. как рассказано, то она «гениальная до степени недоступной решительно ни одному нашему художнику, по яркости, силе впечатления, удару в память и воображение, она превосходит даже Пушкина, превосходит Лермонтова. У Гоголя невозможно ничего забыть. Никаких мелочей. Точнее, у него все состоит из мелочей, но они сделаны так, что каждая из них не уступит Венере Медицейской».

Вновь и вновь не устает повторять Розанов, что весь Гоголь, кроме «Тараса и малороссийских вещиц, есть пошлость в смысле постижения, в смысле содержания. И — гений по форме, по тому “как” сказано и рассказано». Соглашаясь с Пушкиным в том, что главная гоголевская тема — «пошлость пошлого человека», Розанов иронизирует — «удивительное призвание» и упрекает Гоголя за то, что тот не нашел ничего более интересного.

По словам Розанова, Гоголь вошел в историю русской литературы как родоначальник «иронического настроения», но не как основатель «натуральной школы». Его творения представляют своего рода «мозаику слов», где нет живых лиц, лишь одни «крошечные восковые фигурки», абсолютно неподвижные, т. е. безжизненные. Критик отмечает, что ни в одном произведении Гоголя нет «развития в человеке страсти, характера и пр.: мы знаем у него лишь портреты человека instatu, недвижущегося, не растущего или умаляющегося. И кажется, так же он относится к природе: бури, ветра, даже шелестящих листьев и травы он не описал; на всей огромной панораме его живописи ничто не движется, — и это, конечно, не без связи с характером его гения».

Гоголь, считает Розанов, не был ни реалистом, ни натуралистом. Принятие его за натуралиста и реалиста было величайшим заблуждением, когда все сочли «Ревизора» и «Мертвых душ» за копию с действительности, подписав под этими творениями «С подлинным верно». В этих произведениях, продолжает Розанов, Гоголь показал всю Россию «бездоблестным бытием, показал с такой невероятной силой и яркостью, что зрители ослепли и на минуту перестали видеть действительность, перестали что-нибудь знать, перестали понимать, что ничего подобного “Мертвым душам”, конечно, нет в живой жизни и в полноте живой жизни» (Мысли о литературе). Создав т. о. иллюзорное и «неутешное зрелище себя», Гоголь заплакал, зарыдал о нем и заставил плакать и рыдать всю Россию. Даже сам Пушкин после чтения «Мертвых душ» опечалился, заметив при этом: «Боже, как грустна наша Россия!»

С присущей ему парадоксальностью Розанов называет Гоголя политическим писателем, подчеркивая, что после Гоголя «стало не страшно ломать». Чего жалеть всех «мертвых душ», всех этих собакевичей, плюшкиных, маниловых и коробочек?

Считая «Ревизора» и «Мертвые души» лубочными творениями и сравнивая их с лубочной живописью, которая гораздо ярче настоящей, Розанов утверждает, что в тайной глубине своей Гоголь — это «пошлость и мерзость». Подумать, что он «понял и отразил нашу Русь, — нашу Святую и прекрасную (во всех ее пороках) Русь, — с ее страданием, многодумием, с сложностью — это просто глупо, — заявляет Розанов и продолжает, — ничего праведного, любящего, трогательного, глубокого не пошло от Гоголя. От него именно пошла одна мерзость. Вот это — пошло. И залило собой Русь. Нигилизм — немыслим без Гоголя и до Гоголя».

Однако вряд ли можно согласиться с этими утверждениями Розанова, с тем, что Гоголь никогда не менялся, не развивался, что в нем «не перестраивалась душа, не менялись убеждения», что после Фонвизина и Грибоедова Гоголь ничего не дал русской литературе. Ведь в результате происшедшей в нем духовной эволюции автор «Выбранных мест…» не уставал взывать к необходимости совершенствования таланта с совершенствованием душевным, заявляя, что всякому надо заглянуть в собственную душу, прежде чем приходить в смущение от окружающих беспорядков.

«Выбранные места…», которые по праву можно считать продолжением первого тома «Мертвых душ», вне сомнения, выводили русскую литературу н новую дорогу духовно-нравственных исканий. Иными словами, именно Гоголь поставил проблему, которую в ХХ в. М. Пришвин определит как проблему «творческого поведения» или, говоря словами самого Гоголя, «высветления» человеческого в человеке.

Гоголь был убежден, что отечественная словесность еще не выразила душу русского человека в том идеале, в каком он должен быть. Иначе говоря, Гоголь поставил перед русской литературой задачу, которую она будет решать на протяжении почти двух столетий и о которой сам Розанов неоднократно писал в течение всей своей жизни.

Вряд ли можно согласиться и с негативной оценкой Розановым комедии Грибоедова «Горе от ума», которую он называет «страшной», «подлой», «гнусной», «самым неблагородным произведением во всей всемирной истории», а ее автора считает «окаянным гением», творящим «окаянные дела», разрушающим дома всех честных людей и ведущим всех за собою в некую пустыню, где негде уснуть и отдохнуть.

Решительно вставая на сторону Скалозуба, Розанов заявляет: «Замолчи, мразь, — мог бы сказать Чацкому полковник Скалозуб. Да и не одному Чацкому, а САМОМУ. Ты придрался, что я не умею говорить, что я не имею вида и повалил на меня целые мешки своих фраз, смешков, остроумия, словечек, на которые я не умею ничего воистину ответить. Но ведь и тебя, если поставить на мое место-то, ты тоже не сумеешь выучить солдат стрелять, офицеров — командовать, и не сумеешь в критическую минуту воскликнуть: “Ребята, за мной”, и повести полк на штурм и умереть впереди полка…».

Гоголь и Грибоедов, Кантемир и Фонвизин нанесли, по мнению Розанова, вред России своим непониманием и отрицанием ее и способствовали возникновению и распространению отечественного нигилизма и, в конечном счете, краху Российской империи в 1917.

Розанов отдает должное субъективной честности и бескорыстию Чернышевского, Добролюбова, Писарева. Деятельность Добролюбова, по его словам, вошла органическим звеном в культурное развитие русского общества, и редкий человек не вспомнит, как в юности за чтением Добролюбова забывались схоластические университетские лекции. Однако отрицательная сторона его деятельности состояла в ложности почти всех его литературных оценок: «Совершенное непонимание художественного отношения к жизни было его отличительной чертой — естественное последствие исключительности его духовного склада. Не будучи в силах понять что-либо непохожее на него самого, Добролюбов сумел подчинить своему влиянию все “третьестепенные дарования”». В то же время действительно великие дарования (Достоевский, Тургенев, Островский, Гончаров, Л. Толстой), видя, как критика «говорит что-то, хотя и по поводу их, однако как бы к ним совсем не относящееся, отделились от нее, перестали принимать ее указания в какое-либо соображение» (Мысли о литературе).

По мнению Розанова, Чернышевский, Добролюбов, Писарев сделали для образованности русской столько же вреда, сколько Греч, Булгарин, Клейнмихель. Именно они попытались «захрюкать» Пушкина: «Чтобы “опровергнуть” Пушкина — нужно ума много. Может быть, и никакого не хватит. Как бы изловчиться, — какой прием, чтобы опровергнуть это благородство? А оно естественно мешает прежде всего всякому неблагородству. Как же сделать? Встретить его тупым рылом. Захрюкать. Царя слова нельзя победить словом, но хрюканьем можно. Очень просто. Так судьба и вывела против него Писарева, Добролюбова и Чернышевского. Три рыла поднялись к нему и захрюкали.

Не для житейского волнения…

— Хрю! Хрю!

— Хрю.

— Еще хрю.

И пусть у гробового входа…

— Хрю!

— Хрю! Хрю!

И Пушкин угас. Сгас. “Никто его больше не читает”». Подобный саркастический тон объясняется тем, что Пушкин был для Розанова воплощением гармонии и согласия, русскости и благородства. Именно его, а не Гоголя называет он основателем натуральной школы в русской литературе. Пушкин для Розанова — символ вечно живой жизни: «Он весь в движении, и от этого-то так разнообразно его творчество. Оно представляет собой идеал нормального, здорового развития, делает нас чище и благороднее, и потому, любя его поэзию, каждый остается самим собою».

Сущность Пушкина, по Розанову, выражается в совершенной естественности в нем русского, возвеличившегося до величайшей, до глубочайшей и высочайшей общечеловечности. Если Карамзин украшал русского, то Пушкин «открыл русскую душу»: «Он разбил зеркало. Он велел оставаться дурнушкою; но взамен внешней красивости, которой ей недостает, он речами своими и манерой обращенья вызвал всю душу ее наружу, так сказать, потащил душу на лицо; и дурнушка стала бесконечно милым и дорогим для русского сердца существом… Пушкин открыл русскую душу — вот его заслуга».

Глубокое нравственное здоровье, пронизывающее творчество Пушкина, предохраняет читателя от всего пошлого. Пушкин — это ясность, уравновешенность и какая-то странная вечность:

«Ничего не устарело в языке, в течении речи, в душевном отношении автора к людям, вещам, общественным отношениям. Это чудо. Пушкин нисколько не состарился; когда и Достоевский, и Толстой уже несколько устарели, устарели по самой нервозности своей… Гений Пушкина нельзя объяснить, как нельзя объяснить чудных свойств алмаза».

Пушкин, заключает Розанов, есть вся русская словесность, где на протяжении томов нет ничего язвительного: «Это прямо чудо… А как он негодовал! Но ядом не облил ни одну свою страницу. Вот почему он так воспитателен и здоров для души. Во всех его томах ни одной страницы презрения к человеку».

Если в Гоголе воплотилось могущество слова, то в Пушкине Русь увенчала памятником красоту русской души: «Он возвел в идеал и свел к вечному запоминанию русскую простоту, русскую кротость, русское терпение; наконец, русскую всеобъемлемость, русское всепонимание, всепостижение».

Достойным продолжателем пушкинской традиции Розанов считает Достоевского, который, по его словам, выразил суть русской души: «не просто “суть”», а «суть сутей». Вспоминая свои гимназические годы, Розанов признавался, что еще в шестом классе он всю ночь не мог оторваться от «Преступления и наказания» и что ему казалось, будто он сам написал эту книгу.

Говоря о «почвенниках» в связи с Достоевским, Розанов подчеркивал, что это есть «другое имя славянофилов, и славянофильство, более, пожалуй, конкретное и жизненное, менее кабинетное и отвлеченно-философское. В самом деле Россия есть “почва”, из которой произрастают “свои травы”».

Считая себя литературным и духовным учеником Достоевского, Розанов называет его «диалектическим гением», сквозь все творчество которого проходит «религиозный вопрос». Этот вопрос занимает немалое место и в романе «Преступление и наказание», где раскрыта «идея абсолютного значения личности». Вот почему все, что совершается в душе Раскольникова, иррационально, он до конца не знает, почему ему нельзя было убивать процентщицу.

Показав иррациональность человеческой природы, Достоевский, по словам Розанова, выступает в защиту не относительного, но абсолютного достоинства личности, которая никогда и ни для чего не должна быть средством. Говоря о Достоевском как о глубоком аналитике человеческой души, Розанов подчеркивает, что он не просто аналитик, но аналитик «неустановившегося в человеческой жизни и в человеческом духе».

Религиозный вопрос находится в центре внимания и в романе «Братья Карамазовы», который анализируется Розановым в статье «Легенда о Великом инквизиторе». Удивительными по глубине мысли и красоте образов называет критик слова Зосимы о дарованном нам тайном сокровенном ощущении живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высоким, соприкосновением с которым живо все живое на земле.

Настоящий русский вопрос, по Розанову, это вопрос о существовании Бога и бессмертия, вопрос, который терзает русских мальчиков, случайно встретившихся в трактире. Греховность человеческой природы и святость религии — главное в романе «Братья Карамазовы»: «Без сомнения, высочайшее созерцание судеб человека на земле содержится в религии. Ни история, ни философия или точные науки не имеют в себе и тени той общности и цельности представления, какое есть в религии. Это одна из причин, почему она так дорога человеку и почему так возвышает его ум, так просвещает его».

Соглашаясь с Достоевским об очищающем значении страдания в духовном возвышении личности, Розанов повторяет: «Всякую горесть должен человек благословлять, потому что в ней посещает его Бог. Напротив, чья жизнь проходит легко, те должны тревожиться от воздаяния, которое для них отложено».

Касаясь вопроса о «карамазовщине», Розанов подчеркивает, что оно, как и понятие «обломовщина», становится все более и более нарицательным, служащим для определения одной из особенностей национального характера. При этом Розанов излагает свое понимание этих двух понятий: «обломовщина» — это состояние человека в его первоначальной непосредственной ясности, чистоте и эпическом спокойствии. «“Карамазовщина” — это именно уродливость и муки, когда законы повседневной жизни сняты с человека, новых он еще не нашел, но в жажде найти, испытывает движения во все стороны…»

Душой романа «Братья Карамазовы» Розанов считает «Легенду о Великом инквизиторе» (у Достоевского она называется поэмой. — Ю. С.), смысл которой, по словам критика, в раскрытии сущности идеи католицизма, порождаемой стремлением устроить благополучие на земле, воспользовавшись слабостями человеческой природы. В этом смысле католицизм есть своего рода «понижение небесного учения до земного понимания, приспособление божеского к человеческому».

Гибельность советов могучего и умного духа, искушавшего в пустыне Христа, заключается в том, что отвергая высокие небесные идеалы и сводя все к физической сытости, нечистый, в сущности, толкает человечество в никуда. Вот почему Великий инквизитор оказывается, в конечном счете, не благодетелем людей, а верным слугой антихриста, духа отрицания, небытия и смерти.

«Легенда», по словам Розанова, отличается необычайной глубиной замысла и величайшим единством построения: «Самая горячая любовь к человеку сливается с совершенным к нему презрением, безбрежный скептицизм — с пламенною верою, сомнение в зыбких силах человека — с твердою верою в достаточность своих сил для всякого подвига; наконец, замысел величайшего преступления, какое было совершено когда-либо в истории, с неизъяснимо высоким пониманием праведного и святого. Все в ней необыкновенно, все чудно».

Именно это предопределило тот высокий уровень творения Достоевского, уровень, на котором, по словам критика, удерживался в свое время Платон и немногие другие.

Особое внимание уделяет Розанов отношению Достоевского к французской революции, в которой «был скрыт исступленный могучий, гениальный лакей (Фигаро, «Племянник Рамо» Дидро). Русская святость и восстала на этот “дух зависти и уныния”… Достоевский первый и впервые с 1789 внес новое слово в революцию… И слово это — не самого Достоевского, не лично его. Он его подслушал в каторге и подслушал в русских монастырях, он разглядел его в Лике Плачущей Богородицы с Младенцем».

Розанов был одним из первых, кто высоко оценил антинигилистический роман Лескова «На ножах», который он называет интересным, волнующим, полным мыслей, лесковской наблюдательности, и который он рекомендовал для обязательного чтения всем русским мальчикам и девочкам с целью прививания иммунитета к нигилистической заразе. Подчеркивая, что пафос Лескова — драма народная, Розанов называет его «Чертогона» и «Колыванского мужа» «изумительными, полными русской жизни и русской сути».

Неоднозначным было отношение Розанова к Л. Толстому, с которым он познакомился во время своей поездки в Ясную Поляну. Толстой, по его словам, научил своих читателей верить в русскую землю, в глубину и красоту русского духа, жаждущего совершенства и святости. Заслуга Толстого в том, что он «ввел русский дух в оборот всемирной культуры», показав в «художественных образах невыразимой прелести все своеобразие, всю глубину и всю красоту русского духа, от дворцов до деревенских изб. В “Войне и мире” и в “Севастопольских рассказах”, в “Казаках” и “Анне Карениной” Толстой “показал этот дух простым и ясным, добрым и выносливым, чуждым мишуры, рисовки, риторики и ходульности… Вот все, что нам нужно знать, чтобы сохранить веру в свою землю и удержаться от присоединения к резкой критике против нее, откуда бы она ни раздавалась”». (О писательстве и писателях).

По убеждению Розанова, Толстой никогда не был только романистом, он был еще и мыслителем: «Что бы ни писал Толстой, всегда заметно для внимательного читателя, что он есть вечный и неутомимый философ, что он философствует образами; и только потому, что тема его философии есть “человек” и “жизнь”».

Розанов ценил в Толстом уважение к семье, к трудящемуся человеку. Именно поэтому писатель не закончил своих «Декабристов», поняв, что они «суть те же “социал-женихи”, хоть и с аксельбантами и графы. Это не трудовая Русь, и Толстой легко бросил сюжет. Тут его серьезное и благородное. То, что он не кончил “Декабристов” — столь же существенно и благородно, так же оригинально и величественно, как и то, что он изваял и кончил “Войну и мир” и “Каренину”».

Благородство Толстого, по мнению Розанова, в том, что среди духовной мглы, безверия и нигилизма он бесстрашно бросил клич: «К идеалу»: «Никто не запряжен у нас был так в сторону благородных великих идеалов. В этом его первенство над всей литературой».

С др. стороны, Розанов был убежден, что как писатель Толстой ниже Пушкина, Лермонтова, Гоголя, хотя как благородный человек он был выше их всех. Розанов признает великое мастерство толстовского слова, однако считает, что у него нет созданий «такой чеканки, как “Песнь о купце Калашникове”, — такого разнообразия “эха”, как весь Пушкин, такого дьявольского могущества, как “Мертвые души”». У Пушкина, заявляет критик, даже в отрывках, мелочах, в зачеркнутых строках нет ничего плоского или глупого: «У Толстого плоских мест множество».

Розанов находит противоречивой мысль Толстого о «непротивлении злу насилием». Он замечает, что если рассматривать фразу «не противиться злому» буквально, то ее следует понять так: «Предоставь злу совершаться по законам природы физической, природы человеческой… больного не лечи, от града и засухи полей не оберегай, и, наконец, когда торговец-кулак хочет обмануть тебя при покупке леса — обмана его не замечай и ни в коем случае его не обнаруживай…» Противоречие этой нравственной заповеди Толстого Розанов находит и в поступках писателя, когда тот помогал голодающим (а голод — это зло), когда Толстой приглашал медиков во время болезни своего сына. Иными словами, Розанов одним из первых подметил, что одной любви и смирения недостаточно, чтобы противостоять злу, что непротивление злу нередко превращается в пособничество ему. Впоследствии эту мысль Розанова разовьет известный отечественный мыслитель И. А. Ильин в книге «О сопротивлении злу силою». И наконец, Розанов приходит к выводу, что Толстой с его стремлением обновить и поправить христианство, Священное Писание не был вовсе религиозным человеком с религиозной душою.

Что касается Чехова, то он, по словам Розанова, довел до совершенства, до гения обыкновенное изображение обыкновенной жизни: «“Без героя”, — так можно озаглавить все его сочинения, и про себя добавить не без грусти: “без героизма”… И как характерно, что самый даже объем рассказа у Чехова — маленький. Какая противоположность многотомным романам Достоевского, Гончарова; какая противоположность вечно героическому, рвущемуся в небеса Лермонтову». Признавая, что Чехов довел до высшего совершенства жанр обыкновенного рассказа, Розанов приходит к убеждению, что в Чехове Россия полюбила себя такой, как она есть — «обыкновенной, негероической, скромной и совестливой».

Именно таким обыкновенным, любящим, негероическим и скромным был сам Розанов, утверждавший, что ученость — хорошо, святость — прекрасна, подвиг жизни и аскетизм — превосходно, но выше всего — скромность. Не случайно жизненным девизом Розанова были слова: «Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце, как это ни странно, а без этого пуста жизнь».

«Только в старости узнаешь, — признавался на склоне лет Розанов, — что надо было хорошо жить. В юности это даже не приходит на ум. И в зрелом возрасте не приходит. А в старости воспоминание о добром поступке, о ласковом отношении, о деликатном отношении — единственный и “светлый гость” в “комнату” — в душу».

Ю. Сохряков

Использованы материалы сайта Большая энциклопедия русского народа

А.С. Пушкин

Удивителен рост значения литературы за последние десятилетия. Выключая имя Толстого, мы не имели за последние 10—15 лет таких сил перед собою, какие имели решительно каждое десятилетие этого века. Но, несмотря на это, поступательный рост внимания к литературе не останавливается. В литературе творится меньшее, слабейшее, но очевидно, вся литература, в целом своем, стала столь ценным явлением, ее плоды так ярки и непререкаемы, что недостаток отдельных ярких точек уже не ослабляет общей световой силы ее и внимание относится не столько к лицу писателя, сколько к существу слова. Недавно исполнилась 50-летняя годовщина смерти Белинского; теперь — сто лет со дня рождения Пушкина. Какое же имя не литературное и поприще вне литературы найдем мы, которое пробудило бы вокруг себя у нас столько духовного и даже физического движения. Наступило время, что всякое имя в России есть более частное имя, нежели имя писателя, и память всякого человека есть более частная и кружковая память, чем память творца слова. Кажется, еще немного, и литература станет у нас каким-то Xoyoq, «священною сагою», какие распевались в древней Греции: так много любви около нее и на ней почило и, верно, так много есть любви в ней самой. Это — огромный факт. Россия получила сосредоточение вне классов, положений, вне грубых материальных фактов своей истории; есть место, где она собрана вся, куда она вся внимает, это — русское слово.

Неудивительно, что место этого сосредоточенного внимания имеет свои святыни. Это не только сила; наоборот, сила этого духовного средоточия русского общества вся и вырастает из того, что оно сумело стать воочию для всех и для всех признанным святым местом. Замечательна в этом отношении оценка многих русских писателей: над гробом многих из них поднимался упорный и продолжительный спор об их так называемой искренности. Какое было бы дело до этого, если бы литература была у нас только силою или если бы она была только красотою: «прекрасное и мудрое слово» — разве этого недостаточно для бессмертия? Нет, до очевидности нет — у нас: начинаются споры, начинается внимательнейшее посмертное исследование слов писателя, проверяемых его жизнью. Так древние египтяне производили суд над мертвыми, « мы делаем через 2000 лет то же: с великой беспощадностью мы перетряхиваем прах умершего, чтобы убедиться в такой, казалось бы, литературно-безразличной вещи, как его чистосердечие.

Что же это значит? Что за критический феномен? Мы ищем в писателе, смешно сказать… святого. Томы его сочинений свидетельствуют об образности языка, о проницательности мысли, о прекрасном стихосложении или благоуханной прозе. И вдруг Аристарх, совершенно нигде невиданный Аристарх замечает или заподозривает: «Да,— но все это было вранье». Замечание это нигде не обратило бы на себя внимания, потому что не содержит в себе в сущности никакого литературного обвинения, но у нас оно поднимает заново вопрос о писателе, и пока он не решен, место писателя в литературе вовсе не определено: начинается «суд» именно с точки этого специального вопроса, опаснейший у нас суд. И хотя немного, но есть у нас несколько репутаций, пользовавшихся при жизни огромным, непобедимым влиянием, которые, попав уже по смерти на черную доску, умерли разом и окончательно. Чудовищное явление: но оно-то и объясняет, почему у нас литература стала центральным национальным явлением.

Есть свои святыни в этой сфере, свой календарь, свои дорогие могилы и благодарно вспоминаемые рождения. Сегодня —- первый вековой юбилей главного светоча нашей литературы. Мы говорим — «первый», потому что не думаем, чтобы когда-нибудь века нашей истории продолжали течь и в надлежащий день «26 мая» не было вспомнено имя Пушкина.

Сказать о нем что-нибудь — необыкновенно трудно; так много было сказано 6 и 7 июня 1880 года, при открытии ему в Москве памятника, и сказано первоклассными русскими умами. То было время золотых речей: нужно было преодолеть и победить, в два дня победить, тянувшееся двадцать лет отчуждение от поэта и непонимание поэта. Ясно, почему битва была так горяча и блистательна, победа — так великолепна. Что нам остается сказать теперь? Увы, все золото мысли и слов исчерпано и приходится или вновь сковать несколько жалких медяков, или лучше подвести скромно итог тогда сказанному, без претензий на оригинальность и новизну. Так и поступим.

Пушкин —— национальный поэт, вот что многообразно было утверждено тогда. Что значит «национальный поэт»? Разве им не был Кольцов? Почему же мы усиленно придаем это определение Пушкину, не всегда прибавляя его к имени Кольцова? Он не был только русским по духу, как Кольцов, но русскому духу он возвратил свободу и дал ему верховное в литературе положение, чего не мог сделать Кольцов и по условиям образования своего, и по размеру сил. Можно быть свободным и независимым — по необразованности; можно сохранить полную оригинальность творчества, не имея перед собою образцов или чураясь образцов, зажмуривая перед ними глаза. Этою мудростью страуса, прячущего перед охотником голову под крыло, грешили и грешат многие из нас, иногда грешили славянофилы: они не смотрели (повторяю — иногда) на Европу и тем побеждали ее, избегая соблазнительного заражения. Отождествляя Европу с Петербургом, Ив. Аксаков говаривал: «Нужно стать к Петербургу спиною». Ну, и прекрасно,— для Европы и для Петербурга; но что же специально приятного или полезного получалось для такого стоятеля? Проигрыш, просчет; а что касается до сил,— то и яркое признание их незначительности. Вот почему было много «руссизма» в славянофилах, но никогда они не сумели сделать свою доктрину центральным национальным явлением. Пушкин не только сам возвысился до национальности, но и всю русскую литературу вернул к национальности, потому что он начал с молитвы Европе, потому что он каждый темп этой молитвы выдерживал так долго и чистосердечно, как был в силах: и все-таки на конце этой длинной и усердной молитвы мы видим обыкновенного русского человека, типичного русского человека. В нем, в его судьбе, в его биографии совершилось почти явление природы: так оно естественно текло, так чуждо было преднамеренности. Парни, Андре Шенье, Шатобриан; одновременно с Парни для сердца — Вольтер для ума; затем Байрон и, наконец, Мольер и Шекспир прошли по нему, но не имели силы оставить его в своих оковах, которых, однако, он не разбивал, которых даже не усиливался снять. Все сошло само собою: остался русский человек, но уже богатый всемирным просвещением, уже узнавший сладость молитвы перед другими чужеродными богами. Биография его удивительно цельна и едина: никаких чрезвычайных переломов в развитии мы в нем не наблюдаем. Скорее он походит на удивительный луг, засеянный разными семенами и разновременного всхода, которые, поднимаясь, дают в одном месяце одно сочетание цветов и такой же общий рисунок; в следующий месяц — другой и т. д.; или, пожалуй,— на старинные дорогие ковры, которые под действием времени изменяют свой цвет, и чем долее, чем поздней, тем становятся прекраснее. Да в стихотворении

«Художник-варвар кистью сонной»

— он сам так и определил себя. Тут только не верно слово «варвар»: напротив, душу Пушкина чертили великие гении и его создания, его «молитвы» перед ними сохраняют и до сих пор удивительную красоту и всю цену настоящих художественных творений. Без этого Пушкин не был бы Пушкиным и вовсе не сделался бы творцом нашей оригинальности и самобытности. Посмотрите, как он припоминает эти чуждые на себе краски, уже свободный от них, когда уже спала с него их «ветхая чешуя». Как глубоко сознательно он относится к богам, когда-то владевшим его душою. Он начинает с Вольтера, когда-то любимца своего, коего «Генриаду» он предпочитал всем сладким вымыслам:

…циник поседелый,

Умов и моды вождь Пронырливый и смелый,

Свое владычество на Севере любя,—

Могильным голосом приветствовал тебя.

С тобой веселости он расточал избыток,

Ты лесть его вкусил, земных богов напиток.

Какая точность! Какое понимание человека и писателя! Что нового прибавил к этим шести строкам в своей блестящей характеристике Вольтера Карлейль? Ничего, ни одной черты, которая не была бы здесь мписана. Но человека можно понимать только в обстановке:

…увидел ты Версаль;

Пророческих очей не простирая вдаль,

Там ликовало все… Армида молодая,

К веселью, роскоши знак первый подавая

Не ведая, чему судьбой обречена,

Резвилась, ветреным двором окружена.

Как многое достигнуто одною заменой имени Марии-Антуанетты греческим: «Армида». Гениально поставленное слово воскрешает в вас разом «Сады» Де-Лиля, весь ложный классицизм, полусмененный пасторалью, когда придворные дамы, читая Феокрита, неудержимо разводили своих коров и навевали лучшие сны юному еще Жан-Жаку.

Ты помнишь Трианон и шумные забавы?

Но ты не изнемог от сладкой их отравы;

Ученье делалось на время твой кумир;

Уединялся ты. За твой суровый пир

То чтитель промысла, то скептик, то безбожник

Садился Дидерот на шаткий свой треножник.

Бросал парик, глаза в восторге закрывал

И проповедовал. И скромно ты внимал

За чашей медленной афею иль деисту

Как любопытный скиф афинскому софисту.

Тут опять мы припоминаем «Путешествие молодого Анахарсиса», которым на Западе и у нас зачитывались в XVIII веке. Заменою «Дидеро» — «Дидеротом», как писалось это имя в екатерининскую эпоху, новой пушкинской странице вдруг сообщается колорит времен Богдановича, Княжнина, Сумарокова. У Пушкина повсюду в исторических припоминаниях есть это удивительное искусство воскрешать прошлое, и помощью самых незаметных средств: он поставит, например, неупотребительное уже в его время «афей», и точно вы находите в книге новой печати старый засохший цветок, екатерининский цветок, и чувствуете аромат всей эпохи.

Скучая, может быть…

Ты думал дале плыть. Услужливый, живой,

Подобный своему чудесному герою,

Веселый Бомарше блеснул перед тобою

Он угадал тебя: в пленительных словах

Он стал рассказывать о ножках, о глазах,

О неге той страны, где небо вечно ясно;

Где жизнь ленивая проходит сладострастно.

Как пылкий отрока, восторгов полный, сон;

Где жены вечером выходят на балкон,

Глядят и, не страшась ревнивого испанца,

С улыбкой слушают и манят иностранца.

Опять какая точность! «Блеснул»… Действительно, при огромном значении, Фигаро Бомарше не имеет вовсе в истории литературы такого фундаментально-седалищного положения, как, например, Дидеро или даже как Бернарден де Сен-Пьер: какой-то эпизод, быстро сгоревшая магниева лента, вдруг осветившая Франции ее самое, но и затем моментально потухшая, прежде всего по пустоте Фигаро-автора.

И ты, встревоженный, в Севиллу полетел.

Благословенный край, пленительный предел!

Там лавры зыблются, там апельсины зреют… :

О, расскажи ж ты мне, как жены там умеют

С любовью набожность умильно сочетать,

Из-под мантильи знак условный подавать;

Скажи, как падает письмо из-за решетки,

Как златом усыплен надзор угрюмой тетки;

Скажи, как в двадцать лет любовник под окном

Трепещет и кипит, окутанный плащом.

И опять тут тон, краски и определения прекрасного гейневского стихотворения «Исповедь испанской королевы»:

Искони твердят испанцы:

«В кастаньеты громко брякать,

Под ножом вести интригу

Да на исповеди плакать —

Три блаженства только в свете».

Пушкин продолжает,— и какая, без перемены стихосложения перемена тона:

Все изменилося. Ты видел вихорь бури. Падение всего, союз ума и фурий, Свободой грозною воздвигнутый закон. Под гильотиною Версаль и Трианон И мрачным ужасом смененные забавы. Преобразился мир при громах новой славы, Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер, Превратности судеб разительный пример, Не успокоившись и в гробовом жилище, Доныне странствует с кладбища на кладбище. Барон д’Ольбах, Ту1орле, Гальяни, Дидерот, Энциклопедии скептический причет, И колкий Бомарше, и твой безносый Касти, Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти Забыты для других. Смотри: вокруг тебя Все новое кипит, былое истребя.

Свидетелями быв вчерашнего паденья,

Едва опомнились младые поколенья

Жестоких опытов сбирая поздний плод.

Они торопятся с расходом свесть приход.

Им некогда шутить, обедать у Темиры,

Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,

Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.

Какая бездна критики во всем приведенном стихотворении. Ведь по — курс новой литературы, так бесцветно обыкновенно разводимый на сотнях водянистых страниц учеными, томы которых мы имеем неосторожность читать вместо того, чтобы заучить наизусть, упиться и, упиваясь, невольно запомнить эти краткие и вековечные строфы!

Но чтобы их написать, разве достаточно волшебно владеть стихом? 11ужны были годы развития, сладостная молитва перед этими именами и осторожная от них отчужденность, основанная да тончайшем вкусе, и моральном, и эстетическом.

Умов и моды вождь пронырливый и смелый…

Кто это сказал о Вольтере, уже перерос Вольтера. Так Душкин пырастал из каждого поочередно владевшего им гения,— как бабочка кылетает из прежде живой и нужной и затем умирающей и более не нужной куколки. Пушкин оживил для нас Вольтера и Дидеро; заставил попомнить их, даже их полюбить, когда мы и не помнили уже, и уже не любили их; в его абрисах их нет и тени желчи, как и никакого следа борьбы с побежденным гением. Это — любовное, любящее оставление, именно, вылет бабочки из недавно соединявшейся с нею в одно тело оболочки, «ветхой чешуи». Ум и сердце Пушкина, как это ни удивительно, как ни странно этому поверить, спокойно переросли столько гениев, всемирных гениев. Факт поразителен, но он точен, и мы точно его формулируем. Никто не отважится утверждать, что в приведенных характеристиках есть неполнота понимания; и никто же не докажет, что можно отчуждиться от гения, поэта или философа, вполне понимаемого, не став с тем вместе и выше его.

Таким образом, слова о себе Пушкина, что память о нем и его памятник подымется

…выше Наполеонова столпа,—

не есть преувеличение: и даже сравнение взято не искусственно. Пушкин был царственная душа; в том смысле, что, долго ведомый, он поднялся на такую высоту чувств и созерцаний, где над ним уже никто не царил. То же чувство, какое овладело Гумбольдтом, когда он взобрался на высшую точку Кордильер: «Смотря на прибой волн Великого океана, с трудом дыша холодным воздухом, я подумал: никого нет выше меня. С благодарностью к Богу я поднял глаза: надо мной вился кондор» («Космос»).

Сейчас, однако, мы выскажем отрицание о Пушкине. И над ним поднимался простой необразованный прасол Кольцов — в одном определенном отношении, хотя в другом отношении этот простец духа стоял у подошвы Кордильер. Как он заплакал о Пушкине в «Лесе» — этим простым слезам

Что дремучий лес,

Призадумался.

Не осилили тебя сильные,

Так зарезала Осень черная

мы можем лучше довериться, чем более великолепному воспоминанию Пушкина о Байроне:

Меж тем как изумленный мир

На урну Байрона взирает

И хору европейских лир

Близ Данте тень его внимает.

До чего тут меньше любви! Есть великолепие широкой мысли, но нет той привязанности, что не умеет развязаться, нет той ограниченности сердца, в силу которой оно не умеет любить многого, и в особенности — любить противоположное, но зато же не угрожает любимому изменою… Пушкин был универсален. Это все замечают в нем, заметил еще Белинский, заметили даже раньше Белинского непосредственные друзья поэта, назвавшие его «протеем». Но есть во всякой универсальности граница, и на нее мы указываем: это — забвение. Пушкин был богат забвением, и, может быть, более богат, чем это вообще удобно на земле, желательно на земле для ее юдоли, но это забвение — гениальное. Он все восходил в своем развитии; сколько «куколок», умерших трупиков оставил его великолепный полет; эти смертные остатки, сброшенные им с себя, внушают грусть тем, кто за ним не был в силах следовать. Где же конец полета? что, наконец, вечно и абсолютно? Атмосфера все реже и реже; Ты — Царь. Живи один…

Глазам обыкновенного смертного трудно и тягостно за самого гения следить этот полет, взор, наконец, отрывается от него— потому-то гениальные люди остаются непонятными для самых близких своих, к своему и их страданию!.. Не та ли темная пустота раскрывается перед этим восходящим полетом, которая делает гениальных людей безотчетно сумрачными и, убегая которой, люди, простые люди, так любят жаться на земле друг к другу, оплакивать друг друга, хранить один о другом память; и отсюда вытекли если не самые великолепные, то самые милые людские сказочки и песенки. Отсутствие постоянного и вечно одного и того же составляет неоспоримую черту Пушкина и в особом смысле — слабость его, впрочем, только перед слабейшими на земле. Собственно абсолютным перед нами является только его ум и критическая способность; но тем глубже и ярче выступает временность и слабость перед ним всего, что было на земле предметом его внимания, составило содержание его творений. Нет суженной, но в суженности-то и могучей цели, как нет осязаемо постоянной меры всем вещам, если не назвать ею вообще правду, вообще прелесть: по это —качества, а не имя предмета, как и не название лица или даже убеждения. Пушкин был великий «прельститель», «очарователь», владыко и распорядитель «чар», впрочем, и сам вечно живший под чарами. Но под чарами чего? Тут мы находим непрерывное движение и восхождение, и нет конца, нет и непредвидимо даже завершение восхождения:

…В цепях, в унынии глубоком О светских радостях стараясь не жалеть, Еще надеясь жить, готовясь умереть Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком, Под черным куколем, с распятием в руках. Согбенный старостью беседовал монах. Старик доказывал страдальцу молодому, Что смерть и бытие равны одно другому, Что здесь и там одна бессмертная душа И что подлунный мир не стоит ни гроша. С ним бедный Клавдио печально соглашался,

А в сердце милою Джульетой занимался.

(«Анджело»)

Какая правда, и вместе какое безмерное любование юности на себя, на радость жизни и мира! И около этого, с равною красотою, но не с большею правдою и не с большею простотою, умиление перед полным упразднением всякой юности и всякого земного тления:

Отцы-пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем улетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста —

И падшего свежит неведомою силой:

«Владыко дней моих, дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей;

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи».

У Пушкина давно замечено тяготение к контрастам. В таком отношении контраста стоят сын и отец в «Скупом рыцаре»; входящий к Альберу еврей есть еще контраст к легкомысленному и великодушному рыцарю и с тем вместе он ни мало не сроден и с рыцарем-отцом. Рачительный Сальери и гениальный Моцарт— в таком же между собою отношении взаимного отрицания. «Египетские ночи»,’ быть может, лучший или, по крайней мере, самый роскошный пример этой манеры Пушкина: петербуржец Чарский, с его мелочной о себе озабоченностью, и скупой и гениальный «импровизатор», так мало усиливающийся скрыть свою жадность к деньгам, и, наконец,— Клеопатра..; далее, если от лиц перейдем и к сценам: петербургский концерт и ночь в Александрии: какие сочетания! Откуда же этот закон у Пушкина, это тяготение его воображения к совмещению на небольшом куске полотна разительных противоположностей: закон прелести и как бы высшего засвидетельствования… о «несотворенном себе кумире». Мир был для Пушкина необозримым пантеоном, полным божеского и богов, однако, везде в контрасте друг с другом, и везде — без вечного, которому-нибудь поклонения. Это и делает абсолютным его, но без абсолютного в нем, кроме одного искания бестрепетной правды во всем, что занимало его ум. Вечный гений — среди преходящих вещей.

«Преходящими вещами» и остались для Пушкина все чужеродные идеалы. Они не отвергнуты, не опрокинуты. Нет, они все стоят на месте, и через поэзию Пушкина исторгают у. нас слезы. Отсюда огромное воспитывающее и образующее значение Пушкина. Это — европейская школа для нас, заменяющая обширное путешествие и обширные библиотеки. Но дело в том, что сам Пушкин не сложил своих костей на чужом кладбище, но, помолившись, вернулся на родину цел и невредим. Надо, особенно, указать, что сказки, его предисловие к «Руслану» и вообще множество русизма относится к очень молодым годам, так что не верно изображать дело так, что вот «с годами он одумался и стал руссачком». Это — слишком простое представление, и неверное. Дело именно заключается в способности его к возрождению в его универсальности и простоте, простоте, всегда ему присущей. Он ни в чем не был напряжен. И… с Байроном он был Байрон; с Ариной Родионовной — угадчик ее души, смиренный записыватель ее рассказов; и когда пришлось писать «Историю села Горохина», писал ее как подлинный горохинец. Универсален и прост, но всегда и во всем; без швов в себе; без «разочарований» и переломов. В самом деле, не уметь разочаровываться, а уметь только очаровывать — замечательная черта положительности.

В своих тетрадях, посмертно найденных, он оставил следы критической работы над чужеземными гениями. Замечательную особенность Пушкина составляет то, что у него нельзя рассмотреть, где кончается вдохновение и начинается анализ, где умолк поэт и говорит философ. Отнимите у монолога Скупого рыцаря стихотворную форму, и перед вами платоновское рассуждение о человеческой страсти. У Пушкина не видно никаких швов и сшивок в его духовном образе. Слитность, монолитность — его особенность. Его огромная способность видеть и судить, изумительная и постоянная трезвость головы и помогла ему увидеть или ложное в каждом из владевших им гениев, или — и это гораздо чаще — ограниченное, узкое односторонне-душевное (суждения о Байроне и Мольере).

Он остался, из-под всех сбежавших с него красок, великою русскою душою. Мы упомянули о черновых его набросках, заговорили об его уме: в самом деле, среди современников его, умов значительных и иногда великих, мы не можем назвать ни одного, который был бы так свеже-поучителен для нас и так родствен и душевно-близок. Жуковский пережил Пушкина; Чаадаев был его учителем; Белинский был его моложе: однако все три как архаичны сравнительно с Пушкиным! Как, наконец, архаичны для нас даже корифеи 60-х годов: не враждебны, но именно старомодны. Между тем в публицистических своих заметках, как журналист, как гражданин, Пушкин не испортил бы гармонии, сев между нами как руководитель наш, как спикер сегодняшней словесной палаты. Вот удивительная в нем черта: он не только пожелал освобождения крепостного населения, но в пожелании предугадал и образ этого освобождения:

…по манию царя.

Как глубоки и отвечают современным нам мыслям его замечания о внутреннем управлении в царствование Екатерины П. Или его заметка о речи Николая I на Сенной площади, во время холерных беспорядков, к народу. Державин написал бы по этому поводу оду, Жуковский — элегию, Белинский — восторженную статью, и даже перед фактом оказался бы молод Герцен; Пушкин осторожно оговаривает: «это хорошо раз, но нельзя повторять в другой раз, не рискуя встретить реплику, которая носила бы очень странный вид и на которую не всегда можно найтись удачно ответить». Это почти речь Каткова, его сухой слог и деловитая осторожность. До Пушкина мы имели в писателях одистов или сатириков, но только в Пушкине созрел гражданин, обыватель, очень прозаических черт, но очень старых, седых, очень нужных. Обращаясь к императору Николаю, он говорил:

Начало славных дней Петра Мрачили мятежи и казни. Но правдой он привлек сердца, Но нравы укротил наукой, И был от буйного стрельца Пред ним отличен Долгорукий, Самодержавною рукой Он смело сеял просвещенье.

Семейным сходством будь же горд, Во всем будь пращуру подобен, Как он — неутомим и тверд И памятью, как он, незлобен *.

* Император Николай I, поговорив с час с 26-летним Пушкиным, сказал: «Я говорил сейчас с умнейшим человеком в России». Очевидно, Россия перед обоими стояла одна.и та же, хотя разница в высотах созерцания, казалось бы, была несравнимая.

Этой твердости и спокойствия тона не было у Жуковского, не было у нервно-капризного Грибоедова, Из этого трезво спокойного настроения его души вытекли внешние хлопоты его об основании журнала: его черновые наброски в самом деле все представляют собою как бы подготовительный материал для журнала; из них некоторые в тоне и содержании суть передовые статьи первоклассного публициста, другие суть критические статьи, и последние всегда большей зрелости и содержательности, чем у Белинского.

Появление «Современника» в формате, сохранившемся до минуты закрытия этого журнала, самым именем своим свидетельствует о крайней жадности Пушкина применить свой трезвый гений к обсуждению и разрешению текущих жизненных вопросов. Так из поэта и философа вырастал и уже вырос гражданин.

У Гете Фауст, в самом конце второй части, занимается,— да всею душою,— простыми ирригационными работами: проводит канал и осушает поля. Мы знаем, что сам творец «Вертера» и «Фауста» с необыкновенным интересом ушел в научные изыскания: о теории цветов, о морфологии организмов.

Есть кое-что родственное этому у Пушкина, в этом практицизме его, в журнальных хлопотах, публицистической озабоченности. Укажем здесь один контраст: Достоевский накануне смерти пишет самое громоздкое и обильное художественное созданье — «Карамазовых», Толстой — стариком создает самое скульптурное произведение «Каренину»,— Лермонтов — в последние полгода пишет множество и все лучших стихов. Но просматривая, что именно Пушкин написал в последние 1 ‘/г года жизни, мы видим с удивлением все деловые работы, без новых поэтических вспышек или концепций. Мы можем думать, что собственно поэтический круг в нем был сомкнут: он рассказал нам все с рождением принесенные им на землю «сны» и по всему вероятию остальная половина его жизни не была бы посвящена поэзии и особенно не была бы посвящена стихотворству, хотя, конечно, очень трудно гадать о недоконченной жизни. С достаточным правом во всяком случае можно предполагать, что если бы Пушкин прожил еще десять — двадцать лет,— то плеяда талантов, которых в русской литературе вызвал его гений, соединилась бы под его руководством в этом широко и задолго задуманном журнале. И история нашего развития общественного была бы, вероятно, иная, направилась бы иными путями. Гоголь, Лермонтов, Белинский, Герцен, Хомяков, позднее Достоевский пошли вразброд. Между ними раскололось и общество. Все последующие, после Пушкина, русские умы были более, чем он, фанатичны и самовластны, были как-то неприятно партийны, очевидно, не справляясь с задачами времени своего, с вопросами ума своего, не умея устоять против увлечений. Можно почти с уверенностью сказать, что, проживи Пушкин дольше, в нашей литературе, вероятно, вовсе не было бы спора между западниками и славянофилами, в той резкой форме, как он происходил, потому что авторитет Пушкина в его литературном поколении был громаден, а этот спор между европейским Западом и Восточной Русью в Пушкине был уже кончен, когда он вступил на поприще журналиста. Между тем сколько сил отвлек этот спор и как бесспорны и просты истины, им добытые долговременного враждой! Но отложим гадания, признаем бесспорное.

Путь, пройденный Пушкиным в его духовном развитии, бесконечно сложен, утомительно длинен. Наше общество — до сих пор Бог весть где бы бродило, может быть, между балладами Жуковского и абсентеизмом Герцена и Чаадаева, если бы из последующих больших русских умов каждый, проходя еще в юности школу Пушкина, не созревал к своим 20-ти годам его 36-летнею, и гениальною 36-летнею, опытностью. И так совершилось, что в его единичном, личном духе Россия созрела, как бы прожив и проработав целое поколение.

С сайта Библиотекарь.ру