Максимилиан Александрович Волошин (фамилия при рождении — Кириенко-Волошин; 16 [28] мая 1877, Киев, Российская империя — 11 августа 1932, Коктебель, Крымская АССР, СССР) — русский и советский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.

Максимилиан Александрович Волошин (фамилия при рождении — Кириенко-Волошин; 16 [28] мая 1877, Киев, Российская империя — 11 августа 1932, Коктебель, Крымская АССР, СССР) — русский и советский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный и литературный критик.

Детство и юность

Родился 16 (28) мая 1877 года в Киеве. Отец — Александр Максимович Кириенко-Волошин (1838—1881), юрист, коллежский советник, член киевской палаты уголовного и гражданского суда, в 1878 был назначен членом Таганрогского окружного суда[2]. По отцовской линии Максимилиан Волошин принадлежал к старинному дворянскому казачьему роду. Один из предков поэта, певец-бандурист и слагатель украинских дум, принял мучительную смерть в польском плену[3].

Мать — Елена Оттобальдовна Глазер (1850—1923), российская немка[4]. Была известна своим экстравагантным поведением и оригинальными нарядами (например, ходила стриженая и в брюках). Сыграла большую роль в жизни поэта[3]. Дед по материнской линии — Оттобальд Андреевич Глазер (1809—1873), инженер-полковник[5].

Дом в Киеве, где жила семья Волошиных, сохранился до нашего времени и располагается на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Пирогова, 24/9.

Раннее детство прошло в Таганроге, Севастополе и Москве[6]. В Москву семья Волошиных переехала после смерти отца будущего поэта. Здесь мама Максимилиана Волошина устроилась на работу в железнодорожную больницу. Жили в Новой слободке, недалеко от Бутырского хутора[7].

В 1887 году поступил в частную гимназию Л. И. Поливанова, в 1888 году перешёл во 2-й класс 1-й Московской гимназии[8]. Учился плохо. Остался на второй год в 3-м классе.[2]

Это самые тёмные и стеснённые годы жизни, исполненные тоски и бессильного протеста против неудобоваримых и ненужных знаний.

— Максимилиан Волошин. Автобиография.[2]

|

|

| Александр Кириенко-Волошин | Елена Волошина (урожд. Глазер) |

|

|

| А. Петров «Уголок Новой слободки» | Гимназист Максимилиан Волошин |

Гимназисты во дворе дома И. Айвазовского

Гимназисты во дворе дома И. Айвазовского

В 1893 году переехал с матерью в Коктебель. Поступил в Феодосийскую гимназию, попечителем которой был художник Иван Айвазовский[9].

Когда отзывы о моих московских успехах были моей матерью представлены в феодосийскую гимназию, то директор, гуманный и престарелый Василий Ксенофонтович Виноградов, развёл руками и сказал: «Сударыня, мы, конечно, вашего сына примем, но должен вас предупредить, что идиотов мы исправить не можем».

— Максимилиан Волошин. Записи 1932 года[10]

В годы учёбы участвует в гимназических постановках «Женитьбы», «Горе от ума», в «Ревизоре» исполняет роль городничего, ставит «Бежин луг» Тургенева и «Разговор дам» по Гоголю. Пишет стихи, увлекается рисованием, даёт уроки. Во время художественной выставки, устроенной гимназистами в честь Ивана Айвазовского, последний обратил внимание на работы Максимилиана Волошина и сказал: «А этот шельмец будет рисовать»[7]. В июне 1897 года получает аттестат об окончании гимназии.[2]

Студенческие годы

О своём круге чтения Максимилиан Волошин писал: «Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет; с семи Достоевский и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырёх французские поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Маларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль Адан, — Индия и Франция»[7].

С 1897 по 1899 год учился на юридическом факультете Московского университета. Был инициатором многих студенческих выступлений, требующих демократических преобразований[7]. В феврале 1899 года, когда началась Всероссийская студенческая забастовка, был отчислен «за участие в беспорядках»[11] на год, выслан из Москвы в Феодосию со свидетельством «о неблагонадёжности». В феврале 1900 года был восстановлен на 2-м курсе университета, затем переведён на 3-й курс[2]. Несмотря на это, он продолжает принимать участие в студенческом движении, за что в августе 1900 года снова подвергается аресту и высылке из Москвы «до особого распоряжения»[12].

|

|

|

| М. Волошин во время путешествия по Европе | М. Волошин в Париже | Силуэт М. Волошина (худ. Е. Кругликова) |

Не дожидаясь нового ареста, Максимилиан Волошин устраивается осенью 1900 года в партию по изысканию трассы Оренбург—Ташкентской железной дороги. Решив не возвращаться в университет, он отправляется в Париж, чтобы заняться самообразованием[12].

Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,

Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,

Пройти по всей земле горящими ступнями.

Всё воспринять и снова воплотить.— Из стихотворения М. Волошина «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток…»

В 1900-х много путешествовал по Европе (Италия, Франция, Швейцария, Германия, Испания, Греция и др.). Слушал лекции в Сорбонне в Париже. Брал уроки рисования и гравюры у художницы Е. С. Кругликовой, с которой познакомился в Париже в 1901 году[7]. Здесь же он встретил свою будущую жену Маргариту Сабашникову.

Литературная деятельность

В 1903 году, вернувшись в Москву, вошёл в круг символистов. Начал активно публиковаться. С этого времени жил попеременно то на родине, то в Париже. С 1904 года из Парижа регулярно посылал корреспонденции для газеты «Русь» и журнала «Весы», писал о России для французской прессы[6]. 23 марта 1905 года в Париже стал масоном, получив посвящение в масонской ложе «Труд и истинные верные друзья» № 137 (Великой ложи Франции)[13]. В апреле того же года перешёл в ложу «Гора Синайская» № 6 (ВЛФ)[14][15].

В апреле 1906 года Волошин женился на художнице Маргарите Васильевне Сабашниковой и поселился с ней в Петербурге. Их сложные отношения отразились во многих произведениях Волошина. Брачный союз продлился всего лишь год — уже в 1907-м они расстались, но после разрыва сохранили дружеские отношения на всю жизнь.

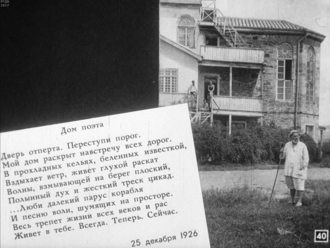

В 1907 году Волошин начал жить в Коктебеле, где его мама (которую поэт и его друзья называли «Пра» от слова «праматерь») приобрела участок земли и начала строительство дачи. В 1908 году «Дом поэта» был завершён. Здесь гостили многие видные литераторы: А. С. Грин, О. Э. Мандельштам, В. Я. Брюсов, А. Белый, Н. С. Гумилёв, М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, М. А. Булгаков, К. И. Чуковский, В. А. Рождественский, Е. И. Замятин, М. Горький[7][12].

Дуэль

22 ноября 1909 года между М. Волошиным и Н. Гумилёвым состоялась дуэль на Чёрной речке на гладкоствольных кремнёвых пистолетах пушкинского времени. Гумилёв вызвал Волошина на дуэль после того, как Волошин дал ему пощёчину за предположительно высказанные кому-то Гумилёвым слова о его бывшей любовнице, поэтессе Елизавете Дмитриевой[16]. С Е. И. Дмитриевой Волошин состоял в близких отношениях и даже совместно с ней сочинил успешную литературную мистификацию — Черубину де Габриак, однако дуэль не имела отношения к разоблачению этой мистификации. Секундантами Гумилёва были Евгений Зноско-Боровский и поэт Михаил Кузмин, секундантами Волошина — граф Алексей Толстой и князь А. К. Шервашидзе.

Весь следующий день между секундантами шли отчаянные переговоры. Гумилёв предъявил требование стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. Для него, конечно, изо всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти.

— Алексей Толстой. Н. Гумилёв

Дуэль окончилась без жертв: Гумилёв промахнулся или специально выстрелил в воздух, пистолет Волошина дважды дал осечку. Гумилёв настаивал на третьей попытке Волошина, однако секунданты объявили дуэль завершённой. Дуэлянты не подали друг другу руки. Поэты подверглись насмешкам в петербургской бульварной прессе, основной целью насмешек был Волошин, названный в статьях «Калошиным» (на месте дуэли им была потеряна калоша) — в связи с чем Волошин навсегда уехал в Крым; Гумилёв через полгода женился на А. Ахматовой. С Дмитриевой Волошин расстался, но сохранил дружеские отношения, её же он просил о ходатайстве для вступления в антропософское общество, их переписка длилась всю жизнь, до смерти Дмитриевой в 1928 году. В 1921 году в Феодосии состоялась вторая встреча и примирение Волошина и Гумилёва, они пожали друг другу руки — но Гумилёв отрицал, что в 1909 году им были сказаны приписываемые ему слова.

«Но я не говорил. Вы поверили словам той сумасшедшей женщины… Впрочем… если Вы не удовлетворены, то я могу отвечать за свои слова, как тогда…» Это были последние слова, сказанные между нами.

— Максимилиан Волошин. Записи 1932 года[17]

После 1909 года

С 1910 года начал писать цикл «Киммерийские сумерки». С 1910 года работал над монографическими статьями о К. Ф. Богаевском, А. С. Голубкиной, М. С. Сарьяне, выступал в защиту художественных групп «Бубновый валет» и «Ослиный хвост», хотя сам стоял вне литературных и художественных групп[6][18][19].

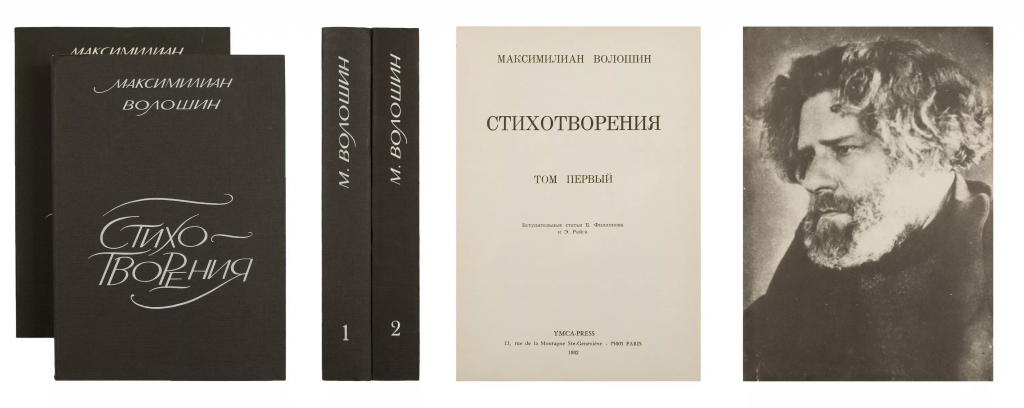

В 1910 году в Москве вышел первый сборник «Стихотворения. 1900—1910». В дальнейшем стал заметной фигурой в литературном процессе: влиятельным критиком и сложившимся поэтом с репутацией «строгого парнасца».

13 февраля 1913 года в Политехническом музее Волошин прочитал публичную лекцию «О художественной ценности пострадавшей картины Репина», в которой им была высказана мысль, что в самой картине «таятся саморазрушительные силы», что именно её содержание и художественная форма вызвали агрессию против неё[20]. В 1914 году вышла книга избранных статей о культуре «Лики творчества».

Летом 1914 года, увлечённый идеями антропософии, Волошин приехал в Дорнах (Швейцария), где вместе с единомышленниками более чем из семидесяти стран (в том числе с Андреем Белым, Асей Тургеневой, Маргаритой Волошиной и др.) приступил к постройке первого Гётеанума — культурного центра антропософского общества, основанного Р. Штейнером (первый Гётеанум сгорел в ночь с 31 декабря 1922 года на 1 января 1923 года[21]).

В 1914 году Волошин написал письмо военному министру России Сухомлинову с отказом от военной службы и участия «в кровавой бойне» Первой мировой войны. В 1915 году вышла книга антивоенных стихотворений «Anno mundi ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915»).

В это время он всё больше внимания уделял занятиям живописью, писал акварельные пейзажи Крыма, выставлял свои работы на выставках «Мира искусства». В январе 1915 года уехал в Париж, где вышел его сборник «Anno mundi ardentis 1915», изобразивший «ужас разъярившихся времён».

В осенний дым по стынущим полянам

Дымящиеся водят борозды

Не пахари;

Не радуется ранам

Своим земля;

Не плуг вскопал следы;

Не семена пшеничного посева,

Не ток дождей в разъявшуюся новь, —

Но сталь и медь,

Живую плоть и кровь

Недобрый Сеятель

В годину Лжи и Гнева

Рукою щедрою посеял…

Бед

И ненависти колос,

Змеи плевел

Взойдут в полях безрадостных побед,

Где землю-мать

Жестокий сын прогневал.

Весной 1916 года вернулся в Россию, в ноябре освобождён от воинской повинности медицинским освидетельствованием[2].

В начале 1917 года представил свои картины на выставке «Мир искусства», выдвинул проект Всероссийского союза художников. В Крыму с апреля 1917 года[23]. В Коктебеле он создал множество акварелей, сложившихся в его «Коктебельскую сюиту». М. Волошин часто подписывает свои акварели: «Твой влажный свет и матовые тени дают камням оттенок бирюзы» (о Луне); «Тонко вырезаны дали, смыты светом облака»; «В шафранных сумерках лиловые холмы»… Эти надписи дают некоторое представление об акварелях художника — поэтических, прекрасно передающих не столько реальный пейзаж, сколько настроение, им навеваемое, бесконечное неутомительное разнообразие линий холмистой «страны Киммерии», их мягкие, приглушённые краски, линию морского горизонта — какой-то колдовской, всеорганизующий прочерк, облака, истаивающие в пепельном лунном небе. Что позволяет отнести эти гармоничные пейзажи к Киммерийской школе живописи[19].

Волошин и революция

Февральскую революцию поэт встретил в Москве. Свои впечатления от этого времени он изложил в статье «Россия распятая» (1920):

На Красной площади был назначен революционный парад в честь Торжества Революции.

Таяло. Москву развезло. По мокрому снегу под кремлёвскими стенами проходили войска и группы демонстрантов. На красных плакатах впервые в этот день появились слова «Без аннексий и контрибуций».

Благодаря отсутствию полиции в Москву из окрестных деревень собралось множество слепцов, которые, расположившись по папертям и по ступеням Лобного места, заунывными голосами пели древнерусские стихи о Голубиной книге и об Алексее Человеке Божьем.

Торжествующая толпа с красными кокардами проходила мимо, не обращая на них никакого внимания. Но для меня, быть может подготовленного уже предыдущим, эти запевки, от которых веяло всей русской стариной, звучали заклятиями. От них разверзалось время, проваливалась современность и революция, и оставались только кремлёвские стены, чёрная московская толпа да красные кумачовые пятна, которые казались кровью, проступившей из-под этих вещих камней Красной площади, обагрённых кровью Всея Руси. И тут внезапно и до ужаса отчётливо стало понятно, что это только начало, что русская Революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи Русской Земли, нового Смутного времени.

Когда я возвращался домой, потрясённый понятым и провиденным, в уме слагались строфы первого стихотворения, внушённого мне Революцией. Вот оно в окончательной своей форме[24].

С апреля 1917 года Максимилиан Волошин жил в Коктебеле — в доме, построенном в 1908 году его матерью. К вооружённому захвату власти в октябре 1917 года и к условиям Брестского мира он отнёсся отрицательно[24], что нашло отражение в его произведениях «Святая Русь» (19 ноября 1917 года)

Поддалась лихому подговору,

Отдалась разбойнику и вору,

Подожгла посады и хлеба,

Разорила древнее жилище

И пошла поруганной и нищей

И рабой последнего раба.

и «Мир» (23 ноября 1917 года):

Автопортрет Максимилиана Волошина. 1919.

С Россией кончено… На последях

Её мы прогалдели, проболтали,

Пролузгали, пропили, проплевали,

Замызгали на грязных площадях,

Распродали на улицах, не надо ль

Кому земли, республик да свобод,

Гражданских прав? И родину народ

Сам выволок на гноище, как падаль.

В это время Максимилиан Волошин создаёт целый ряд поэтических образов действующих лиц революции («Красногвардеец», «Матрос», «Спекулянт») и фиксирует произошедшие в стране социально-экономические изменения («На вокзале»).

И каждый прочь побрёл, вздыхая,

К твоим призывам глух и нем.

И ты лежишь в крови — нагая,

Изранена, изнемогая,

И не защищена никем…[24]

Во время гражданской войны он не примкнул ни к одной из сторон, выступая против любого насилия. Поэт принципиально занял позицию «над схваткой»[25], пытался умерить вражду, спасая в своём доме преследуемых: сперва красных от белых, затем, после перемены власти, — белых от красных («Гражданская война», «Дом поэта»). Письмо, направленное М. Волошиным в защиту арестованного белыми О. Э. Мандельштама, весьма вероятно, спасло того от расстрела[6].

Сколько понадобилось лжи

В эти проклятые годы,

Чтоб разъярить и поднять на ножи

Армии, классы, народы.

Как едко писал Иван Бунин

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию «Ангела Мщения», который должен был «в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты». А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокалённые, просветлённые лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.[26]

Развёрнутое в стране насилие и массовые убийства Максимилиан Волошин считал историческим грехом России, за который неизбежно последует расплата: «И кровь за кровь без меры потечёт» («Ангел мщенья»). Политику он рассматривал как «популярный и очень бестолковый подход к современности», а целью государства считал насилие («Путями Каина»)[27].

Поэту и мыслителю совершенно нечего делать среди беспорядочных столкновений хотений и мнений, называемых политикой. Но понятия современности и истории отнюдь не покрываются словом политика. Политика — это только очень популярный и очень бестолковый подход к современности. Но следует прибавить, что умный подход к современности весьма труден и очень редок[24].

Своё отношение к революции, которую он называл «нервно-религиозным заболеванием»[24], Максимилиан Волошин изложил в статьях «Поэзия и революция» (1919), «Россия распятая» (1920) и в стихотворениях, таких как «Русская революция», «Неопалимая купина» или «Доблесть поэта» (1925). Осмысление революции у Максимилиана Волошина происходит через размышления об апокалипсическом смысле истории, а также через анализ национальных особенностей России и её природных условий. В первом случае он проводит параллель со Смутой, выход из которой, по мнению поэта, был осуществлён благодаря самоотверженности народа, осознавшего общенациональные задачи[27]. Анализируя природные условия страны, он констатирует, что большая территория дала возможность безудержного проявления воли («Россия», «Дикое поле»). Природа, в свою очередь, оказала влияние на формирование русского национального характера: «…с одной стороны, безграничная анархическая свобода личности и духа, выражающаяся во всём строе совести, мысли и жизни; с другой же — необходимость в крепком железном обруче, который мог бы сдержать весь сложный конгломерат земель, племён, царств, захваченных географическим распространением Империи. С одной стороны — Толстой, Кропоткин, Бакунин, с другой — Грозный, Пётр, Аракчеев. Ни от того, ни от другого Россия не должна и не может отказаться. Анархическая свобода совести ей необходима для разрешения тех социально-моральных задач, без ответа на которые погибнет вся европейская культура; империя же ей необходима и как щит, прикрывающий Европу от азиатской угрозы, и как крепкие огнеупорные стены тигеля, в котором происходят взрывчатые реакции её совести, обладающие страшной разрушительной силой»[24].

Насколько путь самодержавия является естественным уклоном государственного порядка России, видно на примере большевиков. Являясь носителями социалистической идеологии и борцами за крайнюю коммунистическую программу, они прежде всего постарались ускорить падение России в ту пропасть, над которой она уже висела. Это им удалось, и они остались господами положения. Тогда, обернувшись сами против тех анархических сил, которыми они пользовались до тех пор, они стали строить коммунистическое государство. Но только лишь они принялись за созидательную работу, как, против их воли, против собственной идеологии и программы, их шаги стали совпадать со следами, оставленными самодержавием, и новые стены, ими возводимые, совпали с только что разрушенными стенами низвергнутой империи <…>

Внутреннее сродство теперешнего большевизма с революционным русским самодержавием разительно. Так же, как Пётр, они мечтают перебросить Россию через несколько веков вперёд, так же, как Пётр, они хотят создать ей новую душу хирургическим путём, так же, как Пётр, цивилизуют её казнями и пытками: между Преображенским Приказом, Тайной канцелярией и Чрезвычайной комиссией нет никакой существенной разницы. Отбросив революционную терминологию и официальные лозунги, уже ставшие такими же стёртыми и пустыми, как «самодержавие, православие, народность» недавнего прошлого, по одним фактам и мероприятиям мы не сможем дать себе отчёта, в каком веке и при каком режиме мы живём <…>

Большевизм нельзя победить одной силой оружия, от бесноватости нельзя исцелиться путём хирургическим. Если Москва и Петербург будут завоёваны — он уйдёт внутрь — в подполье. Раздавленный силой, он будет принимать только новые формы, вспыхивать в новом месте и с новой силой <…> Я думаю, что тяжёлая и кровавая судьба России на путях к Граду Невидимому проведёт её ещё и сквозь социал-монархизм, который и станет ключом свода, возводимого теперешней гражданской войной[24].

Поэт сравнивает прошедшую через революционные потрясения Россию с неопалимой купиной («горящая и несгорающая сквозь все века своей мученической истории»[24]) и градом Китеж.

Общественная деятельность

В 1920 году назначен заведующим по охране памятников искусства и науки в Феодосийском уезде, получает охранное свидетельство Отдела народного образования Феодосийского военно-революционного комитета, инспектирует памятники искусства и частные библиотеки.[2]

…я уверен, что люди добровольческой ориентации уже решили в душе, что я скрытый большевик, так как говорю о государственном строительстве в Советской России и предполагаю её завоевательные успехи, а люди, социалистически настроенные, что я монархист, так как предсказываю возвращение России к самодержавию. Но я действительно ни то, ни другое. /…/

Мой единственный идеал — это Град Божий. Но он находится не только за гранью политики и социологии, но даже за гранью времён. Путь к нему — вся крестная, страстная история человечества.

Я не могу иметь политических идеалов потому, что они всегда стремятся к наивозможному земному благополучию и комфорту. Я же могу желать своему народу только пути правильного и прямого, точно соответствующего его исторической, всечеловеческой миссии. И заранее знаю, что этот путь — путь страдания и мученичества. Что мне до того, будет ли он вести через монархию, социалистический строй или через капитализм — всё это только различные виды пламени, проходя через которые перегорает и очищается человеческий дух[24].

В 1921 году получил от Крымского Совета народных комиссаров разрешение на создание «Коктебельской художественно-научной экспериментальной студии» и охранную грамоту на дом поэта в Коктебеле. В мае 1921 года вступает во Всероссийский союз поэтов[2].

В 1921—1922 М. А. Волошин непродолжительное время работал преподавателем Крымской кавалерийской школы имени ЦИК Крымской АССР, где читал лекции, вёл культурно-просветительскую работу, он общался с молодым преподавателем, начинающим поэтом С. П. Щипачёвым[29].

В 1924 году с одобрения Наркомпроса Волошин превратил свой дом в Коктебеле в бесплатный Дом творчества (впоследствии — Дом творчества Литфонда СССР).

Курьёзный случай произошёл однажды с Волошиным в Москве. Жена, потеряв его из виду в сутолоке вокзальной площади, стала звать:

- — Макс! Макс!

- Поблизости стояли красноармейцы. Услышав необычное имя и увидев человека с пышной седой шевелюрой и большой бородой, они встрепенулись:

- — Ребята, глядите, Карл Маркс!

- Подошли к поэту, отдали честь и торжественно отрапортовали:

- — Товарищ Карл Маркс! Да здравствует ваш марксизм, который мы изучаем на уроках политграмоты!

- Поэт с улыбкой ответил:

- — Учите, учите, ребятки!

9 марта 1927 года был зарегистрирован брак Максимилиана Волошина с Марией Степановной Заболоцкой (1887—1976), которая, став женой поэта, разделила с ним трудные годы (1922—1932) и была его опорой. После смерти поэта она сумела сохранить его творческое наследие и сам дом поэта.

В декабре 1929 года перенёс инсульт.

В мае 1931 года подал заявление о передаче каменного флигеля своего дома Союзу писателей. В ноябре 1931 года Волошину была назначена персональная пожизненная пенсия[2][6].

Смерть

В конце июля 1932 года обострившаяся астма осложнилась гриппом и воспалением лёгких. Скончался в 11 часов утра 11 августа 1932 года в Коктебеле и был похоронен на горе Кучук-Енышар близ Коктебеля[2]. В похоронах участвовали Н. К. Чуковский, Г. П. Шторм, Г. В. Артоболевский, А. Г. Габричевский[30].

Посмертная маска М. А. Волошина была изготовлена известным скульптором Сергеем Дмитриевичем Меркуровым, в своё время создавшим посмертные маски Льва Толстого, Владимира Маяковского, Владимира Ленина и Михаила Булгакова[31].

Судьба творческого наследия в СССР

Произведения Максимилиана Волошина не издавались в СССР в период с 1928 по 1961 год[32]. Сам автор ещё в 1926 году писал, что его стихам ныне суждено «списываться тайно и украдкой», «при жизни быть не книгой, а тетрадкой»[32]. Его стихотворения действительно активно распространялись в самиздате[33].

![]()

ПОЭТ КОНТРАСТОВ И МЯТЕЖЕЙ

(Предисловие к сборнику «Максимилиан Волошин «Стихотворения и поэмы» в 2-х томах» Бориса Филиппова, март 1977 г.)

Жизнь — бесконечное познанье.

Возьми свой посох и иди!И я иду — и впереди

Пустыня, ночь и звезд мерцанье…

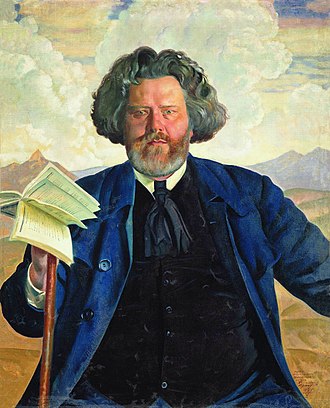

Он пришел в поэзию как живописец. Плотный, коренастый, весь обросший золотисто-рыжими волосами, с круглой бородой, тяжеловесный, но, несмотря на свою толщину (”триста фунтов мужской красоты” — говорил он про себя)… был необыкновенно легким и подвижным человеком”. Кстати, особенность его толщины, вошедшей в поговорку, — рассказывала о нем хорошо и многолетне дружившая с ним Марина Цветаева.

— Никогда не ощущала ее избытком жира, всегда — избытком жизни, как оно и было… Всю жизнь — странник, даже когда он осел в своем любимом Коктебеле, и тогда неутомимый ходок по горам и побережьям Крыма, неугомонный чудак-искатель — не только причудливых, окаменелых в воде обломков дерева — габриаков; не только красивых камешков приморья, но и людей и истин, впечатлений и созвучий, звездных путей и преданий, космических и исторических предзнаменований.

А в живопись он пришел как поэт. Акварелист и рисовальщик, в последние годы жизни зарабатывавший свой скудный и тяжкий хлеб акварелями уроднившегося ему навеки Коктебеля (ведь как поэта его давно не печатали!), он и в пейзажах своих был поэтом, а часто и подписывал их одностроками или двустроками, дополнявшими красочное видение живописца пейзажным словотворчеством певца Киммерии:

Луна восходит в тишине

Благоухающей полынью…

Автор статьи убежден, что о литературе, тем более поэзии, нельзя рассказывать: ее можно лишь показывать. Поэтому пусть читатель не сетует на автора за обилие и величину цитат: думается, помянуть поэта лучше всего именно так.

Пленительно-певучи и ритмически подобны походке пешехода по горным узким тропинкам пустынных всхолмлений и гор его киммерийские стихи, однообразные и написанные уверенной рукою живописца. Эти одические или элегические зарисовки сухой и кремнистой, насквозь прожженной солнцем древней земли Тавриды — хранительницы бесчисленных культур — скифов и эллинов, гипербореев и готов, генуэзцев и татар, византийцев и русичей…

Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный Коктебель…

По нагорьям терн узорный и кустарники в серебре.

По долинам тонким дымом розовеег внизу миндаль

И лежит земля страстная в черных ризах и орарях.

Вечные блуждания, странствия — звездные и поддонные, по земным путям и перепутьям — и по эонам мировой и космической истории: ”Блуждая в юности извилистой дорогой”; ”Как некий юноша, в скитаньях без возврата”; ”Снова дорога”; ”Мы пятый день плывем”; ”Опять бреду я, босоногий”; ”На дно миров пловцом спустился я”… — Да разве все перечислишь!

Максимилиан Волошин — литературное имя, Максимилиан Александрович Кириенко-Волошин родился 16 (28) мая 1877 года. По отцовской линии он принадлежал к старинному дворянскому казачьему роду, один из предков поэта, бандурист-певец, слагатель украинских дум, был мучительно истерзан взявшими его в плен поляками — с него живого содрали кожу.

Мать поэта, Елена Оттобальдовна, русская немка, фигура оригинальнейшая и внешне, и внутренне. Всю жизнь сына не покидавшая, прожившая с ним и в России, и в эмиграции, она сыграла в его жизни большую роль.

’’Седые, отброшенные назад волосы, орлиный профиль с голубым глазом, белый, серебром шитый длинный кафтан, синие, по щиколотку, шаровары, казанские сапоги. Переложив из правой в левую дымящуюся папиросу: Здравствуйте!” — приветствовала она гостей сына.

Когда, после участия сына в студенческом революционном движении и ссылки его в Туркестан (’’И я был сослан в глубь степей” — вспомнит в стихотворении ’’Пустыня” поэт), а затем — в эмиграции, Елена Оттобальдовна появится в своем чудовищном для тех времен костюме в Париже, впечатление это произведет ошеломляющее. Хорошо знавшая Волошина сестра жены Брюсова, Б. Погорелова, рассказывает не лишенную юмора сценку:

’’По словам парижан из мира художников и писателей, с которыми Волошин вел знакомство, он производил там большое впечатление: Настоящий сын степей!” …

Они не могли постичь ни его сущности, ни даже его французского языка. Одна дама из этого круга, жена поэта Рене Гиля, рассказывала моей сестре:

Этот Макс прямо удивителен! Тут у нас произошла история… Мы так хохотали… Приходит однажды Макс и приглашает нас к определенному часу в ресторанчик, по случаю приезда… де топ теге… Приглашение мы приняли, но были в большом недоумении: кого же мы увидим? Что подразумевал Макс: та теёге или топ реге? Рене заявил, что вечером в ресторане выяснится. Друзья собрались в указанном месте. Появляется наконец и Макс в сопровождении… женщины, но волосы стриженые и… в брюках! Оказалось, что и матушка у Макса — довольно оригинальная дама. Она ходила стриженая и в брюках!..

Рассказывали в Париже и о том, как однажды на собрании художников-импрессионистов (а Волошин принадлежал к их числу) он выступил с речью. Говорил о древнем Востоке, который и по сей день вдохновляет художников, ищущих подлинной красоты. Волошин, конечно, говорил по-французски. Но язык этот был настолько экзотичен, что председатель собрания, благодаря оратора, отметил, с чисто французской вежливостью, что слушатели поняли почти полностью речь, произнесенную на языке загадочного, отдаленного Востока”.

Ариадна Владимировна Тыркова рассказывала автору этих строк, что такую путаницу в артикле французы объясняли костюмом матери Волошина. Мать Волошина все, иногда даже в глаза, звали ’’Пра’’ — ’Праматерь’”, она была матриархом Коктебеля, единственным человеком, как-то, хотя бы немного упорядочивающим весьма неорганизованную жизнь сына.

Не очень продолжительный и очень неудачный брак Волошина с видной антропософкой Маргаритой Сабашниковой сыграл в жизни поэта, может статься, лишь ту роль, что значительно укрепил связи его с антропософским движением: в эмиграции поэт участвовал, как и Андрей Белый, в строительстве Гетеанума, был заядлым пацифистом во время войны 1914 года, так что многие даже почитали его в то время германофилом…

Но ни Маргарита Сабашникова, ни другие женщины — хотя поэт и часто влюблялся — не играли в его жизни значительной роли. Может статься, он в этом отношении был в какой-то мере подобен Гоголю. Во всяком случае, у нас нет причин не доверять свидетельству хорошо знавшего Волошина Сергея Маковского:

”Откуда эта неестественная, душевная и физическая, застенчивость Макса, у которого недаром ведь была слава вечного девственника, хоть он и отрицал это? Еще в первой молодости он женился, и тотчас почти — с женой разрыв… Разойдясь с Волошиным, она сохранила с ним товарищескую связь. Злые языки утверждали, что она никогда не была ему женой. Я спросил ее про мужа с полушутливой откровенностью: Скажите, кто он, и почему так странны его дружеские приключения с женщинами?

Подумав, она отвечала с какой-то полуобиженной усмешкой: Макс? Он недовоплощенный”…

Думается, таков же был и брак поэта с Марией Степановной, недавно умершей женой его, которую ”’в страшный двадцатый год нашел на дороге, близ Коктебеля поэт: ”умиравшую с голоду” сестру милосердия. Привел ее в дом, и она осталась там навсегда, и впоследствии стала его женой.

Марии Степановне мы все должны быть бесконечно благодарны за заботу о преследуемом и бедствующем поэте, за сохранение его поэтического и художественного наследства — в трудных условиях голодных и военных лет…

Гностики говорили: духи парные обретают полноту личности лишь воссоединением с другим: женой, мужем. Но есть духи непарные, навеки обреченные одиночеству. Может статься, и вечное беспокойное странничество Волошина и его отъединенность от всех — при дружестве со многими, его одинокость — в шумной сутолоке всегда толпящихся вокруг него людей — все это объясняется его предопределенной непарностью, преджизненной обреченностью на одиночество?

Антропософ-философ Б. Дикс (Леман), поэт-символист, друживший с Волошиным, писал в статье о нем, еще даже не выпустившем первую книгу своих стихов:

”Есть души, обреченные одиночеству. Души, приносящие с собой тайну воспоминаний, тайну далеких грез, иных, полузабытых существований. И, приближаясь к ним, мы смутно сознаем, что они лишь проходят среди нас, молчаливые и удивленные, не сливаясь с нашей жизнью… Одиноко стоит М. Волошин среди наших поэтов…

Да, я помню мир иной —

Полустертый, непохожий,

В вашем мире я прохожий,

Близкий всем, всему чужой…

Но, конечно, связь Волошина с антропософией не нужно преувеличивать. Превосходно образованный (конечно, не так, как всевед-мудрец Вячеслав Иванов, но во всяком случае несравненно больше, чем другие поэты-символисты), несмотря на свое полугерманское происхождение влюбленный не в нордическую культуру, а в средиземноморскую (практически не слишком хорошее знание, скажем, французского языка, над чем посмеивались его приятели-французы, отнюдь не мешало ему быть первоклассным переводчиком французских поэтов и прозаиков), Волошин был поклонником Эллады и платоновского учения об идеях. Отсюда и его учение о том, что он — в этом мире лишь прохожий; отсюда и его неоднократно поминаемые в стихах ’’пещеры” — те пещеры, из коих мы, по Платону, лишь смутно, как во сне, воспринимаем идеи вещей и явлений: отсюда и предмирное одиночество:

Нам путь закрыт к предутренней Пещере:

Сквозь плоть нет выхода — есть только вход.

А кто-то, за стеной, волнуется и ждет…

Ему мы открываем двери.

Не мы, а он возжаждал видеть твердь!

И наша страсть — полет его рожденья…

Того, кто в ласках тел не видел утоленья,

Освобождает только смерть!

С русскими символистами сложились у Волошина отношения сложные: его вскоре невзлюбил деспотически-властный, не терпящий ни малейшего проявления самобытности и своеволия Валерий Брюсов. Поэтому лишь первые пять-семь лет нашего века Волошин — частый гость символистских журналов и альманахов.

Затем — он публикует стихи, а еще в большей степени — статьи о французской литературе и живописи, о французской жизни и французском и русском театре, критические очерки и статьи о русской литературе и живописи — в журналах и газетах, альманахах и сборниках ”общей”, так сказать, не специфически-символистской печати. Много сотрудничает в ”Аполлоне”— органе акмеистов. Брюсов и наиболее правоверные символисты рассматривают его как ”изменника” боевому знамени направления. Он — изгой. Он — одиночка.

Поэты-антропософы продолжают считать Волошина до конца его жизни верным антропософом. Так, покойный Д. И. Кленовский, тоже крымчанин, пишет:

Знаменитая крымская дача поэта М. Волошина в Коктебеле, где перебывали в качестве радушно принятых гостей почти все лучшие русские поэты того времени, явилась местом их встречи со многими, тоже гостившими там, антропософами (в частности, с руководителями — петербургского антропософского общества Б. А. Леманом и Е. И. Васильевой), и общение с ними, а также с хозяином дачи, убежденным антропософом, не могло пройти бесследно…

Волошин был знаком с Рудольфом Штейнером и даже жил одно время в мировом центре антропософского движения — Дорнахе (Швейцария), где работал над постройкой так называемого Гетеанума.

…Многие стихи на оккультные темы… являются просто недоступными для читателя, незнакомого с оккультным миропониманием… Думается, что многое, принимаемое антропософами за штейнерианское в поэзии Волошина, является скорее платоновскими и неоплатоновскими мотивами в его творчестве. И даже такие строчки, как:

России нет, она себя сожгла,

Но Славия воссветится из пепла! —

отнюдь не являются следствием, как думал Д. И. Кленовский, утверждения Р. Штейнера, что славянскому народному гению

предопределена в будущем ведущая духовно-культурная миссия в истории человечества: на смену нынешнему периоду

романо-германской духовной культуры придет (сроки называть еще рано) период культуры славянской.. — Учение

славянофилов, в частности, теория культурно-исторических типов Данилевского, Гоголь и Достоевский, Тютчев — вот

истинные предшественники этой мысли:

Так семя, дабы прорасти,

Должно истлеть…

Истлей, Россия,

И царством духа расцвети!

Ведь этот евангельский образ — негасимая свеча ”Бесов” Достоевского!

Нет, скорее и от антропософов Максимилиан Волошин так же отъединился, как и от символистов, как и от социализма, как и от всех окружающих, оставаясь ко всем ним благодушным — и закрытым, всепомогающим — и в толпе людской одиночествующим. Крепко дружившая с ним Марина Цветаева видела в Волошине сочетание двух обликов: ”греческого мифа и германской сказки”:

Физика Макса была широкими воротами в его сущность, физическая обширность — только введением в обширность духовную, физический жар его толстого тела — только излучением того светового и теплового очага духа, у которого все грелись, от которого все горели; вся физическая сказочность его — только входом и вводом в тот мир, который был им и которым он был. Но этим Макс и сказка не исчерпаны. Это действующее лицо и место действия сказки было еще и сказочник: мифотворец. … Не сказитель, а слагатель. Отношение его к людям было сплошное мифотворчество, то есть извлечение из человека основы и выведение ее на свет”

Жизнь как ’’творимая легенда”. И — задолго до Евреинова — ”театр для себя’’ — великий вымысел, привносимый сознательнейшим образом в жизнь. Для душевной помощи страждущим. Так, жила некрасивая, небогатая женщина. Одаренная, неплохо писавшая стихи, тонко понимавшая и чувствовавшая прекрасное и высокое. Звали ее Дмитриева, и она, с ее непривлекательной внешностью, не решалась даже сунуться в какую-либо редакцию. А тут встретился с нею Волошин, пожалел ее, сдружился с нею, и вот в редакцию самого эстетского журнала тех дней стали поступать надушенные какими-то изысканными духами письма от одинокой незнакомки, не желающей показываться кому-либо на глаза, со столь же изысканными, некричащими, чисто женскими стихами. Звалась эта незнакомка-невидимка странно звучащим именем Черубины де Габриак.

Русские люди, в частности поэты, любят по-иностранному звучащие слова, часто не зная, что это самые-рассамые русейшие названия: ”габриак”” — окаменелые от долговременного лежания в воде корни и куски дерева; ”иверень —иверни’’ — осколки, черепки… Вот и попались на Черубину де Габриак, как на блесну рыба, и Сергей Маковский, и Николай Гумилев, и немало других сотрудников Аполлона”, заочно в нее влюбившихся… А когда обнаружился обман, произошла траги-фарсовая дуэль Волошина с Гумилевым…

Органически сплетая в одну жизненную ткань творимую легенду и реальность, Максимилиан Волошин был другом многих — и особенно многих женщин, — не становясь при этом возлюбленным, а лишь другом. И оставаясь тем же непарным духом, одиночкой. Вовсе не оригинальничая, он был своеобычным даже в своем костюме. То — в каком-то подобии греческой туники, смахивающей скорее на славянскую запашную рубаху, подпоясанный кушаком, в сандалиях и в веночке из полыни или ромашек на разлохмаченной голове, то в ”городском костюме” — парижского не преуспевающего художника… Таким его запомнил Осип Мандельштам во врангелевском Крыму:

”…Когда Волошин появлялся на щербатых феодосийских мостовых в городском костюме: шерстяные чулки, плисовые штаны и бархатная куртка — город охватывало как бы античное умиление, и купцы выбегали из лавок”.

Будучи отзывчивым, доброжелательным, более того, постоянно деятельно помогая людям, он был как бы и не тут, чем-то

неприсутствующим рядом с вами, надмирным:

”… И ни с кем не говорилось так ”по душе”.

”Он был отзывчив на все необычайно и выслушивал собеседника не для того, чтобы спорить, а наоборот — увлекательно развивал высказанную мысль и попутно строил соблазнительные парадоксы, заражая своей кипучей, бесстрашной фантазией. Душа у него была поистине вселенская, причастная всем векам и народам”, — пишет о нем хорошо его понимавший С. К. Маковский.

О том же как бы неприсутствии в мире действительности с раздражением рассказывает в своих воспоминаниях, к которым мы еще обратимся, И. А. Бунин.

Вечный странник. Невольный и по врожденной к тому склонности. Степи Туркестана и Дикое Поле Украины — и Греция, Испания и Руан, Дорнах — и Москва, Петербург и Крым. И Париж, Париж, который вместе с Коктебелем, по его словам, был его родиной — родиной духа.

Основу духа человеческого Волошин видел не только в отдельных людях и народах, но и в обликах городов — вернее, в душах городов, в образах искусства, в обликах самой земли.

Вот Венеция — ”’Резные фасады, узорные зданья”:

”О, пышность паденья, о грусть

увяданья! Шелков Веронеза закатная Кана!”

Вот афинский Акрополь:

”Серый шифер. Белый тополь.

Пламенеющий залив.

В серебристой мгле олив

Усеченный холм — Акрополь.

Как струна, звенит колонна

С ионийским завитком…”

А вот излюбленный, навеки пленивший поэта Париж:

Парижа я люблю осенний, строгий плен,

И пятна ржавые сбежавшей позолоты,

И небо серое, и веток переплеты —

Чернильно-синие, как нити темных вен.

Поэт хорошо чувствует не только само искусство, но и ту поддонную бытийность, которая вскрывается художником.

Бродя по залам Лувра, он отмечает, что

Есть беспощадность в примитивах.

У них для правды нет границ —

Ряды позорно-некрасивых,

Разоблаченных кистью лиц.

В них дышит жизнью каждый атом…

Волошин все свои стихи любил строить на контрастах. Сосуществование, а то и соединение воедино красоты и безобразия, зверства и святости, мятежа и всеполноты бытия — в основе основ и его мировосприятия, и его творчества.

Бунин вспоминает:

”… был у него… грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции…”!

А приятельница Волошина, Евгения Герцык, повествует:

”Подмечено, как, рассказывая о своей беседе с Реми де Гурмон, тонким эссеистом и языковедом, он с особенным вкусом останавливается на обезображенном виде его: лицо изъедено волчанкой, обмотано красной тряпкой, в заношенном халате, среди пыльных ворохов бумаг — таким он увидел изысканного поэта. Парадоксальность в судьбе человека всегда манит его. В судьбе человека — в судьбе народов, потому что Волошин с легкостью переходил и на широкие обобщения. Заговариваем о революции — ведь так недавно еще 5-й год.

”…Революция? Революция — пароксизм чувства справедливости. Революция — дыхание тела народа…”

Позднее, в его историософских размышлениях — поэме ”Путями Каина”, он резко подчеркнет эту трагическую диалектику бытия: сосуществование противоположностей, слиянно-нераздельное единство контрастов — и мятеж, как первооснову не только бытия, но и абсолюта — Бога:

В начале был мятеж.

Мятеж был против Бога

И Бог был мятежом,

И все, что есть, началось чрез мятеж.

Из вихрей и противуборств возник

Мир осязаемых

И стойких равновесий…

Особенно контрастно-четки, до плакатности и постоянного противопоставления мятежа и успокоенной благостыни, дьявольского взвихрения и Божественной тишины — послереволюционные стихи о России и революции. Но стихи о революции и терроре якобинцев, но и ”гностические”” стихи дореволюционного Волошина также строятся на резчайших контрастных сопоставлениях.

”Он антропософ, — вспоминает Бунин, — уверяет, будто ”люди суть ангелы десятого круга”, которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел…”

Полагаю, что здесь отнюдь не антропософия, а Достоевский с его утверждением — устами Митеньки Карамазова, — что в каждом человеке дьявол с Богом борется, а поле битвы их — сердца человеческие…

А как перекликается евангельское ”не мир принес я в мир, но меч’ с размышлениями Волошина в статье его ”Демоны разрушения и закона”: Меч воспринимал таинство Св. Крещения и нарекался христианским именем”. И в той же поэме ’’Путями Каина’” — о мече:

Он вместе с кровью напитался духом

Святых и праведников,

Им усекновенных …

… И в этом меч сподобился кресту —

Позорному столбу, что обратился

В священнейший из символов любви.

Чрезвычайно характерны и для понимания контрастности, как основной характеристики бытия, и для понимания колористического видения Волошина в его стихах (и акварелях также) приводимые ниже выдержки из его статьи ”Чему учат нас иконы?”

”Смерть охраняет. Жизнь разрушает. …Варварство русских людей сохранило для нас дивное откровение русского национального искусства. Благочестивые варвары, ничего не понимавшие в красоте тона и колорита, каждый год промазывали иконы слоем олифы. Олифа, затвердевая, образовывала толстую стекловидную поверхность, из-под которой еле сквозили очертания ликов. Но под этим слоем сохранились нетронутыми первоначальные яичные краски, которые теперь возникают перед нами во всем своем горении. Олифа была той могилой, которая сохранила и донесла нетронутым старое искусство до наших дней. … Никогда нельзя было предположить, что в коричневой могиле олифы скрыты эти сияющие, светлые, земные тона. Господствующими тонами иконной живописи являются красный и зеленый: все построено на их противоположениях, на гармонии алой киновари с зеленоватыми и бледно-оливковыми, при полном отсутствии синих и темно-лиловых. О чем это говорит? У красок есть свой определенный символизм, покоящийся на вполне реальных основах. Возьмем три основных тона: желтый, красный и синий.

Из них образуется для нас все видимое: красный соответствует тону земли, синий — воздуха, желтый — солнечному свету. Переведем это в символы. Красный будет означать глину, из которой создано тело человека, — плоть, кровь, страсть. Синий — воздух и дух, мысль, бесконечность, неведомое. Желтый — солнце, свет, волю, самосознание, царственность… Дополнительный к красному — это смешение желтого с синим, света с воздухом — зеленый цвет, цвет растительного царства, противопоставляемого животному, цвет успокоения, равновесия, физической радости, цвет надежды… Лиловый (мистика) и желтый характерны для европейского Средневековья: цветные стекла готических соборов строятся на этих тонах. … Лиловый и синий появляются всюду в те эпохи, когда преобладает религиозное и мистическое чувство. Почти полное отсутствие этих двух красок в русской иконописи — знаменательно! Оно говорит о том, что мы имеем дело с очень простым ‚ земным, радостным искусством, чуждым мистики и аскетизма”.

Вот отсюда даже в пейзажной — дневной — лирике Волошина преобладание гаммы красных, охряных и зелено-оливковых тонов. А вот из его цикла ”Руанский собор”:

Гаснет день. В соборе все поблекло.

Дымный камень лиловат и сер.

И цветами отцветают стекла

В глубине готических пещер…

… И храма древние колонны

Горят фиалковым огнем…

Как аметист, глаза бессонны

И сожжены лиловым сном.

А православие Волошина, как и древняя русская икона (в его представлении) — земное, радостное, чуждое мистики и аскетизма мировосприятие. Я назвал бы его не антропософским мировосприятием, а, скорее, религиозным материализмом, сродни — не по телеологии, а по настроению и вещности — Н. Ф. Федорову.

”Творчество Волошина — плотное, весомое, почти творчество самой материи, с силами, не нисходящими свыше, а подаваемыми той — мало насквозь прогретой, — сожженной, сухой, как кремень, землей, по которой он так много ходил и под которой ныне лежит”, — сказала в ”Живом о живом” Цветаева.

Мне кажется, что все без исключения говорят, что Волошин до стихов о России и Октябрьской революции и Волошин послеоктябрьской эпохи — это небо и земля. Мне кажется, это вытекает из недооценки природы творчества Волошина. Да, видят в нем контрасты; видят в нем и певца мятежа, но как-то не до конца осознают эту психологическую и эстетическую природу поэта. Ведь Волошин, как вспоминает о нем Цветаева, ”в другой свой дом, Россию..”, явно вернулся. Этот французский, нерусский поэт начала — стал и остался русским поэтом. Этим он обязан революции”. Да разве был он ”французским, нерусским” поэтом? Разве Гоголь написал в Риме только свой чудесный ”Рим”, а не многие еще лучшие страницы своих русских повестей?

В воспоминаниях Евгении Герцык приведен примечательный разговор с поэтом:

”…Когда Волошин слышал… разговоры ”о православии, о России”, у него делалось каменно-безучастное лицо. А меня раздражали его все те же пестро-литературные темы.

— А Россия, Максимилиан Александрович, почему вы никогда не задумываетесь над ее судьбой?

Он поднимает брови, круглит глаза:

— Как? Но я же для того и жил в Париже, а теперь, чтобы понять Россию, мне нужно поехать на крайний восток, в Монголию.

Он в то время носился с этим планом…

Но так ли это нелепо? Ведь в последние годы жизни он и вправду нашел, выносил, дал свое понимание России, ухватил срединную точку равновесия в гигантских весах Востока и Запада.

Уже в военные годы, живя в Париже, Дорнахе, Биаррице, Волошин не захлебывается патриотическими восторгами тех дней, напоенных ”враждующих скорбным гением”. Он предвидит не победные стяги конца войны, а бездны смерти, поражений, великого национального пленения и падения. А уже в России, особенно когда Октябрь сбросил прямо на заплеванную подсолнухами, грязнейшую мостовую прекраснодушные лозунги и восторженные надежды Февральской революции, поэт, уже 23 ноября 1917 года, приветствовал Октябрь весьма выразительно:

С Россией кончено. На последях

Ее мы прогалдели, проболтали,

Пролузгали, пропили, проплевали,

Замызгали на грязных площадях.

Распродали на улицах: не надо ль

Кому земли, республик да свобод,

Гражданских прав? И родину народ

Сам выволок на гноища, как падаль.

И поэт, еще лет десять тому назад смотревший на революцию как на ”пароксизм чувства справедливости”, сейчас, как бы ясно предвидя грядущие испытания, посылаемые России за первородный грех, — и грехи смертные ее, — призывает очистительную кару Божию на головы родины и свою:

О Господи, разверзни, расточи,

Пошли на нас огнь, язвы и бичи,

Германцев с Запада, Монгол с Востока,

Отдай нас в рабство вновь и навсегда,

Чтоб искупить смиренно и глубоко

Иудин грех до Страшного Суда!

Ибо это будет не последняя, не преоборимая духом, смерть России, а лишь искупление грехов ее. Ибо это будет новое рождение самой плоти — не только духа — России, преображение ее, воскресение в духе и плоти:

Так семя, дабы прорасти,

Должно истлеть…

Истлей, Россия,

И царством духа расцвети!

Для многих людей отношение их к земле — мера их патетической силы, мера того, что они вообще могут понять, — пишет Евгения Герцык… — Карамазовы исступленно целуют землю… По-другому, и к другой земле склоняется Волошин — к земле в ее планетарном аспекте, к оторванной от своего огненного центра, одинокой.

…Перелистав книгу стихов Волошина, нельзя не заметить сразу, что самые лирические ноты вырывает у него видение земли. …В нем будят жалость ”и терпкий дух земли горячей”, и горное величие весенней вспаханной земли”.

…В своем физическом обличье сам он такой материковый, глыбный, с минералом иззелена-холодных глаз, Макс Волошин как будто и вправду только что возник из земли, огляделся, раскрыл рот — говорит… История человека начинается для него не во вчерашнем каменном веке, а за миллионы миллионов лет, там, где земля оторвалась от солнца, осиротела. Холод и сиротство в истоке. Но не это одно. Каждой частицей своего телесного состава он словно помнит великие межзвездные дороги. Человек — ”путник во вселенной”:

.. солнце и созвездья возникали

и гибли внутри тебя”.

Таково мировосприятие Волошина. Человечество — и земля в хороводе хладных или огненных, но не греющих светил. Дух — и материя. И никакой — или очень мало — душевности.

Обратили ли вы внимание на то, что в стихах и статьях Волошина — люди и земля с ее зеленым растительным миром: зверей, вообще животного мира, — нет. Иной раз еще птицы, и то — как вестники чего-то. Ну, как в его анализе цветовой гаммы русской иконы: красное — человек; зеленое и зеленоватое — растительный мир; еще — желто-охряное — солнечный свет. Или — или — символы-идеи бытийности: солнце, свет, воля, самосознание, царственность — желтое; успокоенность, равновесие, надежда — зеленое; плоть, кровь, страсть — красное. И, статься может, Запад и влек его потому, что так недоставало ему лилового и синего — воздуха, бесконечности, неведомого, мистического переживания. Он и влекся, больше умом, а не полнотой души, к уветливости и мистике средневекового города, к относительно гармоническому строю цехового патриархального быта и хозяйствования, и говорил Бунину: ”Надо возвратиться к средневековым цехам!” (Почему — Бунин никак не уразумел). Но уют (больше того, ”гемютлих”) средневекового цехового города, но мистика средневекового католицизма пленяли Волошина лишь эстетически, а душой, всецело, он принять это не мог. Он нацело был лишен и чувства сыновности, и переживания отцовства. Скорее — и в религии — оставленность. И он влекся к картинам террора 1793 года, террора 1918 — 1919 гг. всем красным всего сознании: не революционным красным, а иконно-духовным и плотяно-страстным:

… Вечером, при свече

Вызывали по спискам мужчин, женщин,

Сгоняли на темный двор,Снимали с них обувь, белье, платье,

Связывали в тюки. …… Делили кольца, часы.

Ночью гнали разутых, голодных,

По оледенелой земле,

Под северовосточным ветром

За город, в пустыри,Загоняли прикладами на край обрыва,

Освещали ручным фонарем.

Полминуты работали пулеметы.

Приканчивали штыком.Еще не добитых валили в яму.

Торопливо засыпали землей.А потом с широкою русскою песней

Возвращались в город, домой.А к рассвету пробирались к тем же оврагам

Жены, матери, псы.Разрывали землю, грызлись за кости,

Целовали милую плоть.

(Не ловите меня на слове: соприкосновения с ”животным миром” здесь нет: псы здесь — не Божье творение, не друзья человека, даже — не насельники лесов или полей: они здесь — пособники палачей…)

Из классических четырех стихий — земля, огонь, воздух, вода — уроднены Волошиным лишь земля и огонь. Но и огонь Волошина светит, да не греет. Этот его пламень, костер (часто ’догорающий на берегу пустыни”) — не средоточие семьи, дружества, земной любви, а стихия мятежа, разрушения, смерти. И такова его искони красная Русь:

Вся Русь костер. Неугасимый пламень

Из края в край, из века в век

Гудит, ревет… и трескается камень,

И каждый факел — человек.

Не сами ль мы, подобно нашим предкам,

Пустили пал? А ураган

Раздул его, и тонут в дыме едком

Леса и села огнищан.

Но можно ли судить и осудить других, когда все и каждый виноваты в этом русском (а ныне уже не только русском, а мировом) пожаре?

Я сам огонь. Мятеж в моей природе.

Но цель и грань нужны ему.

Не в первый раз, мечтая о свободе,

Мы строим новую тюрьму.

Ибо мятеж, ибо стремление к абсолютной свободе — с логической неизбежностью приводит к абсолютному рабству. Таков исторический детерминизм огня-мятежа-социализма (вспомните шигалевское: ”выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого”).

И хотя историю Руси-Московии-России Максимилиан Волошин и мыслит как сосуществование контрастных начал — палаческой имперскости и мятежной, анархической вольницы — Гришек Отрепьевых, Разиных, Пугачевых, в Октябре ”повоскресавших из гробов”, — хотя Россию кромсали ножами усобицы, татарва, разрывали напополам Никоны да Петры, но мировой фатум едва ли приведет ее к заветной мечте, невидимому Граду Китежу, ибо ”вся Русь костер”, огонь в ее природе: уже и сами цари и императоры были по душе большевиками (в империи ”’быль царей и явь большевиков”), революционным, насильственным путем на свой лад образившими страну и народ:

Великий Петр был первый большевик,

Замысливший Россию перебросить

Склонениям и нравам вопреки

За сотни лет к ее грядущим далям.

Не то мясник, а может быть, ваятель,

Не в мраморе, а в мясе высекая,

Он топором живую Галатею

Кромсал ножом и шваркал лоскуты…

И революция пришла — званая и неожиданная, кровавая и беспощадная: ”’Расплясались, разгулялись бесы по России вдоль и поперек”, и все пошло задарма и прахом:

Быть царевой ты не захотела —

Уж такое подвернулось дело:

Враг шептал: развей и расточи.

Ты отдай свою казну богатым,

Власть холопам, силу супостатам,

Смердам честь, изменникам ключи.

Поддалась лихому наговору,

Отдалась разбойнику и вору,

Подожгла посады и хлеба,

Разорила древнее жилище

И пошла поруганной и нищей

И рабой последнего раба…

И если европейская, светлая (в представлении поэта) ”святая Киевская Русь” сменилась татарщиной и тяготой, кровью, потом и мукой Московии, где ”’от кремлевских тугих благолепий стало трудно в Москве дышать’; затем тяжкой коронованною плотью” петербургской имперскости — и ушла в глубину озер, укрывшись там вымечтанным всею мукою и всею верою народною Невидимым Китежем — идеей подлинной Святой Руси (святая мечта староверья — и славянофилов, Достоевского и Римского-Корсакова…) — то ныне остается лишь одно:

Молитесь же! Терпите же! Примите ж

На плечи — крест, на выю — трон!

На дне души гудит подводный Китеж —

Наш неосуществленный сон!

История — не творение людских воль, даже не Божий Промысел: она — фатум — предопределение со времен чуть ли не образования космических солнечно-звездных систем.

Но и сам Бог у Волошина — не Отец, не Милостный Промыслитель: он ближе к Богу библейскому: ”’Бог наш — есть огнь поедающий”, пишет Волошин. Бог — скорее грозный Бог Книг Бытия, а не христианский Отец Небесный. Христианин ли Волошин? Ведь он и о христианстве, конечно, порушившем пластическую гармонию эллинского мира, свидетельствовал, что ”горючим ядом было христианство”. Конечно, христианство Волошина не было горячим христианством от полноты души, от полноты сердца. Оно — интеллектуально, как и все его творчество. Но оно напоено страстью, страстью интеллектуальной. Его Бог — Бог мятежа и трагической диалектики мира. И он саму субстанцию мятежа, как мы видели, рассматривает как одну из сущностей Бога.

Бог Волошина — Грозный Судия, он сродни Богу Константина Леонтьева. Но Леонтьев был порывистым, в самой своей противоречивости цельным и горяче-страстным. Не то Волошин. ”Он всегда казался пришедшим очень издалека — так издалека, что суждения его звучали непривычно… Те, кто знали его в эпоху гражданской войны, смены правительств, длившейся в Крыму три с лишком года, верно запомнили, как чужд он был метанья, перепуга, кратковременных политических восторгов. На свой лад, но так же упрямо, как Лев Толстой, противостоял он вихрям истории, бившим о порог его дома. Изгоем оставался он при всякой власти… И когда он попеременно укрывал у себя то красного, то белого, и вправду не одного уберег, — им руководил не оппортунизм, не дряблая жалостливость, а твердый внутренний закон”.

Его дом в Коктебеле — ””Дом Поэта” — и сделался для многих местом спасения, иной раз удававшегося, да и вообще он многих старался спасти (многих и спас):

Усобица, и голод, и война,

Крестя мечом и пламенем народы,

Весь Древний Ужас подняли со дна.

В те дни мой Дом, слепой и запустелый,

Хранил права убежища, как храм,

И растворялся только беглецам,

Спасавшимся от петли и расстрела.

И красный вождь, и белый офицер,

Фанатики непримиримых вер,

Искали здесь, под кровлею поэта,

Убежища, защиты и совета.

Я делал все, чтоб братьям помешать

Себя губить, друг друга истреблять.

И сам читал в одном столбце с другими

В кровавых списках собственное имя.

”К весне (1918 года, Б.Ф.) ‚ — рассказывает Н. А. Тэффи, — появился в городе (Одессе, Б.Ф.) поэт Макс Волошин. Он был в то время одержим стихонеистовством. Всюду можно было видеть его живописную фигуру: густая квадратная борода, крутые кудри, на них круглый берет, плащ-разлетайка, короткие штаны и гетры. Он ходил по разным правительственным учреждениям к нужным людям и читал стихи. Читал он их

не без толку. Стихами своими он, как ключом, отворял нужные ему ходы и хлопотал в помощь ближнему. …И везде он гудел во спасение кого-нибудь”.

Проклинать мятеж, буйство стихий, красную субстанцию мироздания — кровь, человека, страсть, землю, плоть — Волошин не мог, как не мог проклинать и разбосячившуюся Русь не только русских, но и белакунов, дзержинских и радеков, интернализировавшуюся общностью преступлений — и борьбы, мук и разгула, мучителей и мучеников: обовшивевшая, в проплеванных и задымленных махрой и матом вокзалах; в разболтанных вагонах, мчащих обезумевших от голодухи и террора матерей и спекулянтов, бандитов и беспризорников; в умирающих городах и выжигаемых продотрядами селах, Русь все же оставалась Русью:

Я ль в тебя посмею бросить камень,

Осужу ль страстной и буйный пламень,

В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,

След босой ноги благословляя…

И, как уже неоднократно подчеркивалось, та же пристрастность к контрастам, та же глубинная трагическая диалектика неслиянно-нераздельных противоположностей, так оскорбившая прямолинейного Бунина, показавшаяся ему только (хотя в бунинском восприятии была и правда, но только очень отчасти правда) эстетизированьем над кровавой бойней и застенком:

Люблю тебя побежденной,

Поруганной и в пыли…

Люблю тебя в лике рабьем,

Когда в тишине полей

Причитаешь ты голосом бабьим

Над трупами сыновей…

Красное — глина, земля, созданный из глины человек — плоть его. Но она, как и огонь, — не горяча, не божественна, как у Достоевского (”Так, Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость”); как у В. И. Бельского — Н. А. Римского-Корсакова (у которого, в ”Китеже”, осажденный град Молится Земле-Богородице); как у Клюева (”Богородица наша землица”).

Земля Волошина — не душевна. Он и хотел бы, но даже животный мир для него на земле несущественен. Он почти совсем его не обнаруживает, во всяком случае, не замечает. Холодное астральное тело. В сонме планет и бесчисленных миров — одиночествующее. И человек на ней — бесконечен лишь в перерождениях своих, заключен в темницу времени. И это трагедия: ”Быть заключенным в темницу мгновенья”. Да, хочется верить, что есть личное бессмертие…

Русская ли вера Волошина? Да, и в России была и есть такая вера. Не всем дана вера всецелая. А вот в древнем Господине Великом Новгороде вера была подстать городу буйной вольницы и буйного вечевого народоправства: вера, может статься, и крепкая, но требующая укрепления в ней; вера, требующая уверения, чтобы быть вполне уверенным: требующая, так сказать, материальной проверки и заверки веры: вера Фомы Неверного: вложу руку свою в язвы гвоздные Твои — тогда поверю. Ибо вера скептика и реалиста по природе своей — вера крепкая, но желающая осязаемой помощи свыше: верю, Господи, помоги неверию моему!” Вот, может быть, только в Новгороде — изо всей Руси — и построена (еще в 1195-1196 гг.) церковь во имя Уверения Неверного Апостола Фомы… Думаю, что вера (и творчество) Волошина были не отвлеченными, а хотя и интеллектуальными, но одержимыми интеллектуальной страстью поисков, верою вечного странника, верою Фомы: верю, но требую материального уверения.

Вот искал он и горячей веры. Задумал новую книгу ”Племена”. Задумал и осуществил триптих, посвященный трем праведникам Земли Русской. А известно, что на семи праведниках и вся земля держится. ”Протопоп Аввакум”, ”Сказание об иноке Епифании” и ”Святой Серафим Саровский”.

Первые две поэмы, По сути дела, — переложение в свободные стихи, близкие к ритмической прозе, житий, ими самими написанных, Аввакума и Епифания: да ведь и были они, огнепальный протопоп и более смиренный, но столь же твердый в вере Епифаний — сотоварищами по духовной битве с никонианством:

И слышал я:

Отец рече Сынови:

— Сотворим человека

По образу и по подобию огня небесного…

И голос был ко мне:

”Ти подобает облачиться в человека

Тлимого,

Плоть восприять и по земле ходить.

Поди: вочеловечься

И опаляй огнем!”

.. Опять мятеж, пусть и духовный, Но опять огонь. И огнь опаляющий…

И только святой Серафим — серафичен. Но та теплота, какая озаряла и проницала, и все вокруг освещала и насыщала благодатью — не передана Волошиным. Это слишком не в его натуре. Серафичность Серафима — не алокрыла и не сияет небесной лазурью, а среброкрыла — и от нее несколько холодит, как от кристаллически чистого родника. И лишь мольба Волошина слышится к Богоматери, мольба и о вере, и о спасении: ”Господи, Пресвятая Троица, Богородицею помилуй нас!”

Ты — Покров природы тварной,

Свет во мраке,

Пламень зарный

Путеводного столба.

В грозный час, когда над нами —

Над забытыми гробами

Протрубит труба,

В час великий, в час возмездья,

В горький час, когда созвездья

С неба упадут…

В час Последнего Страшного Суда отмолят поэта и Русь молитвенники и заступники за грешную, но страдающую люто землю и людей ее.

Весной 1920 года, — рассказывает Юрий Терапиано, — в феодосийском литературном кружке Флак я познакомился с Максимилианом Волошиным. Он говорил о своей новой поэме святой Серафим Саровский: ”Все уже готово, остается только отчеканить стихи”, — запомнилась мне его фраза.

.. Рукопись (поэмы)… вполне законченную, позднее привез в Константинополь феодосийский поэт Петр Лампси. … Волошин, как передавал Лампси, вручил ему свою рукопись в момент эвакуации Феодосии Добровольческой Армией. Сам он решил остаться в России, но просил, если представится случай, опубликовать эту рукопись заграницей”.

Но уже в двадцатом году у Волошина появилась мысль: не эмигрировать ли: жить стало нечем — и просто чрезвычайно опасно. Пересылая 5 апреля 1920 года рукопись своей книги ”Племена” (в том составе и том виде, в каком она была задумана автором, она никогда не увидела света) кн. А. К. Шервашидзе и его жене, Н. И. Бутковской, поэт писал:

”Дорогой Александр Константинович! Посылаю тебе текст моей книги Племена”, которую ты согласился попытаться устроить в Лондоне у Сытина. Очень и очень прошу о том же Наталью Ильинишну. Мне очень важно издать ее заграницей по двум причинам. Во-первых, невозможность издать ее полностью в России в ближайшие годы и желание ее закрепить немедленно. Во-вторых, необходимость заработка, хотя бы та сумма, которую я могу за нее получить, и осталась, за невозможностью переправить деньги в Россию, заграницей (кто знает, не придется ли и мне через некоторое время очутиться там самому). …”

Поэта не печатали почти. Но когда, хотя бы и чрезвычайно редко, появлялись в печати его вещи — начиналась подлинная травля Волошина. Так, когда в берлинском литературно-критическом и библиографическом журнале ”Новая Русская Книга” появились в начале 1923 года ”Стихи о терроре”, вышедшие затем в Берлине же отдельной книжкой, его буквально доносительной статьей в пресловутом журнале ”На Посту” разнес некий Б. Таль (сам-то журнал был чуть ли не литературным органом ГПУ…): ”Поэтическая контрреволюция в стихах М. Волошина”.

Поэт должен был отчаянно защищаться, ведь статья в таком органе — это первый шаг, чтобы попасть в ”органы”, как называли и до сих пор называют ГПУ-НКВД-КГБ… В своем ”Письме в редакцию” Волошин пишет:

”… Стихи мои достаточно хорошо заряжены и далеки от современных политических и партийных идеологий: они сами сумеют себя отстоять и очиститься от нарастающих на них шлаков лже-понимания”.

Но преследования не прекращались. Даже когда Волошина обвиняли не в прямой контрреволюции, а в социально-политическом безразличии, это было опасно: ведь уже тогда начали всячески подчеркивать, что ”кто не с нами — тот против нас”. И когда вышла, скажем, в сборнике ”Недра”, в Москве, в 1925 году, поэма ”Россия”, ее разругал некий Кротков. А муж Лидии Сейфуллиной, Валериан Правдухин, даже похвалил ее за мастерство, но…

”Поэма М. Волошина, — писал он, — представляет собой историко-философский трактат, написанный густыми и тяжеловатыми крепкими словами. Волошин субъективен: его космический национализм с безликим и глухим духом истории объективно далеко не обязателен. Он — лишь свидетельство об яркой поэтической разновидности человеческой особи, социально довольно безразличной”.

Констатация исторического ”субъективизма” (следовательно, — немарксизма) и социально-политического безразличия привели к тому,что Волошин был совсем вытеснен из литературы, и лишь участвовал в нескольких выставках художников: стал зарабатывать свой тощий хлеб продажей акварелей… Своим гостям — а Дом Поэта был открыт всем, не только литераторам, — он продолжал охотно читать свои стихи, но уже избегал читать некоторые особенно запретные в те времена.

”Читал Макс охотно и много. Часто читал свою лирику, последние вещи: ”Путями Каина” и всегда ”Дом Поэта”, — сообщает Л. Дадина. — Стихов о революции я почти не слышала. Но много говорил о страдании, которое выпало на долю русского народа, и об очищении страданием не только

каждого человека в отдельности, а и всего русского народа в целом. Вспоминал страшную историю России. Читал свое большое стихотворение ”Россия”.

Как читал Волошин свои стихи? Об этом, о временах несколько более ранних, имеется свидетельство Андрея Седых.

Сорок лет прошло с того времени, как Волошин впервые читал в небольшом кругу свое стихотворение ”Святая Русь”, а я и сейчас вижу его как живого: крепкого, коренастого, прочно стоящего на земле, слышу все модуляции его горячего голоса. Читал он это стихотворение немного по старинке, по-актерски, — был в нем и ”’соловьиный посвист”, и горечь ”последнего раба”, и подлинный облик взвихренной Руси, ”бездомной, гулящей, хмельной…”

А в последние годы жизни поэта в его доме, проходном дворе и бесплатной гостинице для поэтов и прозаиков, прочего люда, нуждающегося в отдыхе, перебывали и самые неожиданные постояльцы и случайные посетители.

”Помню, — рассказывает Л. Дадина, — как однажды в мастерскую к нему ввалилась компания комсомольцев, человек двадцать. Веселая, здоровая молодежь. … Просили Макса что-нибудь прочитать. Он прочитал совершенно неподходящее для такой аудитории… легкое, прелестное стихотворение о Коктебеле. Воцарилось неловкое молчание. Наконец, один из комсомольцев небрежно сказал: Довольно художественно”.

Да, времена изменились. И если прежние посетители Дома Поэта или просто встречные на дороге называли Макса Волошина — Зевсом, то теперь, как вспоминает бывавший в Коктебеле Родион Березов, встречавшие Волошина на тропинках Коктебеля комсомольцы раскрывали от изумления рот — и спрашивали: Как поживаете, товарищ Карл Маркс?”

Было в Доме Поэта и голодно, во всяком случае, его хозяевам, зимою и холодно, но местные власти, невзирая даже на некоторые защитительные грамоты и мандаты, данные Волошину знавшими его издавна Луначарским и Каменевым, хотели поэта крепко прижать — им была не по душе та колония литераторов и художников, которая образовалась в его доме.

В 1924 году поэт должен был обратиться за защитой к Л. Б. Каменеву:

”… В Коктебеле я живу уже тридцать лет, имея здесь клочок земли, дом, мастерскую, большую французскую библиотеку и литературный архив, что представляет большую личную и культурную ценность, но весьма малую рыночную. О скромности обстановки моего жилища может свидетельствовать то, что во время всеобщего грабежа, сопровождавшего смены Крымских правительств, во всем поселении оно единственное не было ни разу ограблено. Сюда из года в год шла ко мне тяга писателей и художников с севера и создала из Коктебеля, который я застал совершенно пустынным заливом, небольшой литературно-художественный центр.

… С начала Советской власти ни одна комната не была отдана за плату. Двери моего дома раскрыты всем и без всякой рекомендации — в первую голову писателям, художникам, ученым и их семьям, а если остается еще место — всякому, нуждающемуся в солнце и отдыхе, кому курортные цены не по средствам. Ставится одно условие: каждого вновь прибывающего принимать как своего личного гостя. … За 1923 год через мой дом прошло 200 человек, а за текущий — 300.

…Местные власти сами стали эксплуатировать Коктебель как курорт и усмотрели во мне неприятного конкурента.

В порядке бытовом это формулировалось так: ”Ишь — буржуй — комнаты даром сдает: нашей власти признавать не хочет”, или же: ”В Коктебеле можно было бы расторговаться, если бы не Волошинский странноприимный дом…”.

… В истекающем году было сделано несколько попыток уничтожить Коктебельскую Художественную Колонию путем произвольных обложений и налогов, что, конечно, не трудно, т. к. она существует без всяких средств и не принося никаких доходов. Мне предлагалось в ультимативной форме немедленно выбрать ”промысловый патент на содержание гостиницы и ресторана”, т. е. записаться в ’нэпманы””, со всеми налоговыми последствиями этого, под угрозой выселения всех жильцов” и запечатания дома. А все мои ”Грамоты” и ”Удостоверения” объявлялись ”властью на местах” — недействительными…

Судьба грозила оставить поэта не только недоедающим, но и без крыши над головой. Спасло Волошина то, что в доме его останавливались и некоторые ”знатные” советские особы: привилегированные литераторы, некоторые из начальственных лиц…

Поэт не роптал. Он все испытания принял так, как он выразительно оттенил свое отношение к Октябрю эпиграфом к стихотворению ”Северовосток” — словами св. Лу, архиепископа Труаского, обращенными к Аттиле: ”Да будет благословен приход твой, Бич Бога, Которому я служу, и не мне останавливать тебя”.

Замолчанный и полунищий, Волошин умер в Коктебеле 11 августа 1932 года. А перед этим не без гордости сказал в своей поэме ”Дом Поэта”:

Мои ж уста давно закрыты. Пусть!

Почетней быть твердимым наизусть

И списываться тайно и украдкой,

При жизни быть не книгой, а тетрадкой.

Мы много сказали о красном тоне в творчестве Волошина. Ну, а контрастный ему зеленый тон — и тона зеленоватые? Это, пожалуй, если не вся, то большая часть его киммерийской пейзажной лирики. Поэт и похоронен там, в Коктебеле, на скале, чем-то напоминающей профиль певца Тавриды. Теперь и Коктебель переименован в Планерское, и, хотя Дом Поэта стал его музеем и Домом творчества советских писателей, но, конечно, душа Волошина живет не в официальной музейной и творческой казенной постройке, — казенщина не может не обезличивать! — а в его стихах, в его акварелях, в доброй памяти о нем как неповторимом, большом человеке. И все-таки… И все-таки, любящий русское звенящее слово, помнящий Поэта, войдя в его дом, не сможет не почувствовать, сквозь официальщину плакатов и музейной казенной экспозиции, откуда-то несущегося привета певца-странника:

Войди, мой гость. Стряхни житейский прах

И плесень дум у моего порога.

Со дна веков тебя приветит строго

Огромный лик царицы Таиах…

БОРИС ФИЛИППОВ

1977, март.